- Концертные залы с естественной акустикой

- Акустика залов — что необходимо знать о данном понятии

- Что такое акустика залов и для чего она используется

- Требования к акустике залов

- Методы для проверки акустики залов

- Выводы

- Акустическое проектирование зала

- Воздушный объем и пропорции зала

- , (2)

- Линейные размеры зала принимаются приблизительно следующими: высота – 3Х; ширина – 5Х; длина – 8Х.

Концертные залы с естественной акустикой

Во всем мире, непрерывно реконструируются старые и строятся новые концертные залы с естественной акустикой. При этом количество признанных залов с хорошим звучанием прирастает совсем незначительно. И это, несмотря на то, что благодаря развитию компьютерных технологий, у инженеров появилось большое количество доступной по цене всевозможной измерительной техники и программ компьютерного моделирования акустики помещений.

Дело в том, что проектирование акустики залов — это не только инженерная работа в области строительства. Она сочетает в себе еще и творческую составляющую, подобную труду архитектора, позволяющую иногда даже на интуитивном уровне соединять красивое для глаз и полезное для ушей. Проектирование залов с естественной акустикой — это искусство, высшая ступень деятельности инженера-акустика. В отличие от всевозможных залов с электроусилением звука, где звуковая мощность источника не имеет большого значения, в залах с естественным звучанием — это есть главная ценность. И задача инженера-акустика состоит в способности при помощи объемно-планировочных решений помещения и правильным образом размещенных деталей интерьера «донести» эти колебания без искажения и существенного затухания до каждого зрителя в любой точке зала. При этом сам слушатель, за последние 50 лет уже достаточно избалован мощным и сочным звучанием, получаемым при помощи звукоусилительной аппаратуры. Поэтому он придирчиво, можно даже сказать капризно, принимает живой звук при наличии в нем малейших дефектов. Как и в ситуации с коммерческими кинотеатрами все больше новых концертных залов для естественного звучания оказываются «переглушенными». В них применяется больше, чем следует специальных звукопоглощающих материалов. Таким образом, звучание становится слабым и тусклым, даже если сама форма и пропорции зала вполне удачные.

Поэтому именно при строительстве и реконструкции залов с естественной акустикой настоящий инженер-акустик становится бескомпромиссным цербером. И к большому неудовольствию производителей специализированных звукопоглощающих материалов ревностно отстаивает интересы хорошего звучания.

При проектировании помещений таких помещений следует придерживаться следующих принципов:

- Форма и пропорции зала должны выбираться исходя из требований наилучшей диффузности (равномерного распространения) звука в помещении. Для залов с естественной акустикой идеально соотношение длины, ширины и высоты помещения, равное пропорции «золотого сечения»: 1:0,62:0,38.

- Время реверберации в зале в зависимости от его объема должно находиться в диапазоне, рекомендуемом для залов с естественной акустикой.

- Поверхности в районе расположения источника звука — порталы вокруг сцены и козырек над ней могут выполнять роль отражателей звука, направляющих звуковую энергию в дальние участки зала. Интерьер зала должен содержать равномерное и самое главное сбалансированное чередование звукопоглощающих и рассеивающих поверхностей.

- В зале должны быть исключены акустические дефекты типа «порхающего» и «театрального» эха. Данные дефекты проявляются при наличии параллельных звукоотражающих поверхностей, а также в присутствии отражающих поверхностей большой площади, размещенных на больших расстояниях от источника звука и направляющих звук назад к исполнителю, но с большой задержкой.

- В отделке интерьера зрительного зала должны применяться пожаробезопасные, экологичные, и пригодные к длительной эксплуатации материалы с известными и стабильными акустическими характеристиками.

Отдельное место при проектировании залов с естественной акустики отводится компьютерному и физическому моделированию. Предварительное построение данных моделей позволяет еще на стадии проектирования выявить существенные акустические дефекты и проблемные зоны зала, рассмотреть варианты их решения и выбрать наилучшее решение задачи.

Источник

Акустика залов — что необходимо знать о данном понятии

Акустика — это то, что в дальнейшем влияет на успешность зала, на посещаемость.

В современном мире все чаще залы для большой аудитории беспокоятся за естественность звучания, пытаются усилить звук, дополнить его и усовершенствовать, для красоты и полноты звучания. Небольшие залы, такие как лекционные, театральные, залы в которых можно уместить малое количество людей используют в большей степени натуральные акустические способы передачи звука, так как не требуют сильного звучания.

Для больших, же нужно прибегать к специальным техникам для повышения звучания и тем самым повысить реалистичность звуковых отражений. Мы узнаем, что такое акустика, что такое акустический зал и как звук в зале влияет на наше подсознание, и как важно соблюдать все нормы и правила для строительства акустического зала.

Что такое акустика залов и для чего она используется

Акустика — самое важно, что есть в зале. Именно акустика помогает раскрыть качество зала, если это музыка то звучание, а если это лекция — слышимость и защиту от шума.

Такие приемы используют специально для того, чтобы подчеркнуть звучание, подавить остальные шумы, мешающие восприятию. Раньше такой прием использовали для шумоподавления в многоэтажных домах.

Еще в древнем Риме архитекторы использовали такой прием, в открытых театрах. А в залах с большим количеством людей для лучшей слышимости актеров.

Много лет подряд ученые раскрывали секрет звуковых волн, а в архитектурных проектированиях применяли несколько теорий о звуковых колебаниях. Таких теорий есть две — геометрическая, для технических расчетов и волновая — точная и лаконичная.

Для каждого отдельного помещения существует отдельная звуковая акустика.

Если брать, к примеру, Римскую оперу в отрытых помещениях — то тут передача была заключена в само строение театра, открытая зона еще больше подчеркивает звук посредством эхо и тем самым звук более четкий, мягкий, но в тоже время сильный. И сравнивая его с закрытой комнатой, в которой звук насыщен, громкий и сильный видно очень большую разницу.

Теперь акустика зала стала одним из главных элементов в архитектуре. Архитекторы современного мира используют различные формы и трансформации для создания залов с уникальными звуковыми данными. Все чаще появляются интересные архитектурные формы с различными звуковыми особенностями, которые можно интересно дополнить и подчеркнуть при создании акустического зала.

Теперь архитекторы часто используют даже природные образования — горы, скалы и ущелья. Создавая в них акустические залы, они добиваются звуковых волн, которые не может передать ни одна электроника.

Требования к акустике залов

Специально рассчитывают масштаб и вместимость зала, сколько помещается мест для зрителей и как близко к ним находится сцена. Ведь когда зритель сидит на своем месте, он должен чувствовать максимальный поток звука.

Это важно — так как зрители находятся в разной дальности от сцены. У архитекторов стоит сложнейшая задача — воссоздать оптимальный звук как для музыкальных произведений разного жанра. Подобрать специальные материалы для сцены, которые усиливали звук и подчеркивали красоту звукового звучания.

Исходя из этого, можно сказать, что для больших залов используют искусственные способы для повышения и усиления звуковых волн в зале, они качественные, но делают звук более пустым, контролируют и подавляют отражающие свойства звука. Но тем самым дают возможность всем слушателям большого зала услышать все, что происходит на сцене, усиливают звук и его качество.

При строительстве зала и расчете акустических возможностей нужно учитывать — планировочные решения, шумовой режим зала, графический анализ помещения. Последнее важно для учета стройматериалов, которые будут рекомендованы для построения сцены.

Также важным моментом является размер зала. Если зал широкий — это означает, что звук будем проходить довольно медленно, ухудшится слышимость в боковых местах со зрителями. Поэтому зал должен быть в пределах 30-ти метров. Также нужно избегать высоких потолков, они будут усложнять слышимость звуковых волн для зрителей, сидящих прямо перед сценой.

Также нужно учитывать прием звукового поглощения звука, которое присутствует в каждом акустическом зале, и которое заключено в стенах в полу зала, оно либо подчеркивает звук, либо подавляет шумовые волны, не давая им создавать звуковую вибрацию. Для этого используют математические расчеты, чтобы определить звуковое поле.

Методы для проверки акустики залов

Главным методом проверки акустики зала есть акустический расчет, он помогает создать правильный звук с учетом конфигурации зрительного зала. Главная проблема состоит в том, что существует нарастание и затухание звука в разных помещениях. Как упоминалось выше, эта проблема влияет на переход первых отражений звуковых волн и дальнейшей их

Как известно, основными звукообразующими плоскостями являются стены и потолок. Очень важно при проверке учитывать обзор материалов поглощающих реверберацию звуковых волн, иными словами — возникновение эха из-за неправильно подобранных материалов для зала. Обязательным есть наличие отражателя звука, применяется на музыкальных и симфонических концертах. Для лучшего образования звуковых и подавления шумовых волн.

При проверке нужно помнить, что рядом с залом не должно быть помещений с источниками шума, а также различные ограждающие конструкции, которые могут повлиять на изоляцию и сохранность звука.

Для проверки акустики зала задействуют также физику, она помогает рассчитать время прохода звука, время поглощения ревербераций, чтобы обеспечить самые лучшие условия для восприятия звука.

Используется проверка разборчивости речи в зале. Ведь важно знать, что при качественной подаче звука, зритель все четко слышит. Это очень важно в больших залах, с большим количеством слушателей. Особенно такую проверку проходят лекционные залы, для которых это является главной задачей. Важным есть отделка зала — очень ценима симфоническими оркестрами, для которых отделка зала важна для передачи атмосферы выступления и влияет на подсознание слушателя путем звучания и созерцания.

На основании, каких факторов нужно выбирать шумозащитные экраны, вы можете узнать здесь.

Выделяют несколько видов шумоотражающих панелей, более подробно перейди по ссылке.

Выводы

Акустика зала — это целая наука, которая идет еще с древнего Рима и построения амфитеатров. Чтобы добиться максимальной естественности звука приходиться прибегать к архитекторам, математикам, физикам. Это дает возможность понять, как движутся звуковые волны, их силу и качество.

Это очень важно, ведь каждый сидящий в зале человек хочет слышать звук с одинаковой силой и отдачей. В современном зале акустике уделяют очень много внимания, звук должен быть максимально естественным, натуральным и приятным. Часто используют шумоподавление для максимального звучания, которое сможет улавливать человеческий слух.

Также нужно соблюдать все технические нормы, а к отделочным материалам относиться с осторожностью – они могут, как усилить качество звуковых волн, так и подавить их, тем самым уменьшить слышимость сидящим в зале. Поэтому существует проверка мест для слушателей и расчета запоздания звука для каждого отдельно.

К акустическим залам ставят огромные требования, они проходят множество проверок перед началом эксплуатации. Нужно соблюдать все требования и нормы для достижения лучшего звука.

Источник

Акустическое проектирование зала

Федеральное агентство по образованию

Кафедра общей и строительной физики

АКУСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЛА

УДК [121.011.183:534.84:721.053.1] (076.5)

Акустическое проектирование зала: Методические указания к курсовой работе для студентов архитектурных специальностей / СПбГАСУ; Сост.: , , . – СПб., 2007. – с.

Содержатся необходимые пояснения к выполнению курсовой работы, заключающейся в проектировании зрительного зала с «естественной» акустикой. Изложены основные общие принципы акустического проектирования залов, а также особенности залов различного назначения. Приведены рекомендации по проведению компьютерного расчета времени реверберации проектируемого зала. Содержание и объем работы отвечают учебной программе по курсу архитектурной физики.

В настоящее время практически все большие залы оборудуют системой звукоусиления, но для ряда залов предъявляются требования обеспечения оптимальных акустических условий без средств звукоусиления. К залам с естественной акустикой относятся лекционные, театральные и концертные залы, залы многоцелевого назначения вместимостью до 3000 человек.

Для обеспечения хорошей акустики залов необходимо выполнить следующие рекомендации:

время реверберации проектируемого помещения должно отличаться от рекомендуемого не более чем на 10 %;

на зрительских местах необходимо обеспечить максимально возможный уровень звукового давления полезного звука;

выбрать форму и очертание внутренних поверхностей, обеспечивающих как формирование ранних малозапаздывающих звуковых отражений, так и необходимую степень диффузности звукового поля;

предотвратить концентрацию звука, которая может возникнуть при наличии вогнутых поверхностей малого радиуса, а также избежать других акустических дефектов.

Нужного соотношения в распределении прямой и отраженной звуковой энергии, а также создания диффузного звукового поля добиваются путем правильного выбора:

объема зала и его вместимости;

взаимного размещения сцены и зрительских мест;

профиля и места расположения отражающих поверхностей и отдельных архитектурных элементов;

количества, свойств и размещения звукопоглощающего материала.

Воздушный объем и пропорции зала

Объем проектируемого зала должен назначаться в соответствии с существующими нормами. При наличии у зала сценической коробки общий объем его принимается без учета объема сцены. Если известно количество зрителей, то объем зала, м3, можно определить как

где

Объем на одно зрительское место (удельный объем) v в залах различного назначения рекомендуется принимать по табл. 1.

При выборе основных размеров зала для обеспечения хорошей акустики следует соблюдать следующие правила:

отношение длины зала к его средней ширине соответствует диапазону 1–2;

отношение средней ширины зала к его средней высоте лежит в тех же пределах (в диапазоне 1–2), во всех случаях не превышает 3;

длину залов (от задней стены до передней) рекомендуется принимать не более 28–30 м, в филармонических залах не более 45 м, а залов со сценической коробкой – не более 26–35 м (от задней стены до занавеса).

Если отношение длины зала к его ширине превышает 2, то степень диффузности звукового поля снижается. При указанном отношении, меньшем 1, увеличивается время запаздывания отражений от боковых стен, при этом ухудшается слышимость на боковых местах.

Гармонические пропорции зала можно определить по величине его объема, используя модуль золотого сечения линейных размеров зала. Золотое сечение – это отношение размеров, близкое к отношению 3:5:8.

Модуль золотого сечения определяется по формуле

, (2)

, (2)

где

Линейные размеры зала принимаются приблизительно следующими: высота – 3Х; ширина – 5Х; длина – 8Х.

Оптимальная форма зала в плане

Форма залов зависит от их назначения, однако существуют общие требования, соблюдение которых позволяет достичь хорошей акустики залов:

расстояние между источником звука и слушателем должно быть минимальным;

форма плана должна учитывать направленность источника звука, что особенно важно при проектировании аудиторий и конференц-залов. Угол между лучами, направленными от источника к крайним рядам партера, должен быть минимальным;

форма отражающих поверхностей вблизи источника звука должна обеспечивать максимально возможную передачу звуковой энергии на последние ряды;

радиус кривизны вогнутых или сводчатых поверхностей с малым звукопоглощением должен превышать расстояние от источника до вогнутой поверхности не менее чем в 2 раза, что позволит избежать очагов концентрации звука;

в залах большой вместимости следует избегать параллельности стен, а также параллельности пола и потолка для предотвращения проявления интерференции отраженных звуковых волн (возникновения стоячих волн), приводящей к неравномерному распределению звука. Отклонение от параллельности боковых стен на 2–3° позволяет исключить такие нежелательные явления, как «порхающее эхо» и концентрация звука.

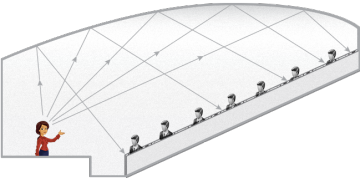

Форма зала в плане, отвечающая изложенным требованиям, изображена на рис. 1.

Рис. 1. Наиболее рациональная форма зала в плане

Если последние ряды удалены от источника звука более чем на 30 м, устраивают балкон.

Пол партера и балкона должен иметь профиль, обеспечивающий хорошую видимость эстрады или сцены, что уменьшает поглощение прямого звука при распространении его от источника над слушателями (рис. 2). Целесообразно предусмотреть подъем пола зала, составляющий приблизительно 12 см на ряд. Ряды, расположенные на расстоянии менее 9–10 м от источника звука, не требуют подъема. Пол балкона может проектироваться с несколько большим подъемом

Высота эстрады или авансцены должна быть не менее 1 м.

При проектировании размещения зрительских мест и профиля пола рекомендуется воспользоваться следующими данными: ширина зрительского места – 0,5–0,65 м, расстояние между рядами (между спинками кресел) в коротких рядах, состоящих из 12 мест с одним выходом или 24 мест с двумя выходами, – 0,85–0,9 м; в длинных рядах, состоящих из 26 мест с одним выходом или 50 мест с двумя выходами, – 1,0 м, расстояние от авансцены или от оркестровой ямы до первого ряда – 1,0 м.

Рис. 2. Профиль пола, обеспечивающий каждое

зрительское место прямым звуком

На рис. 3 показан схематический разрез оркестровой ямы в театральном зале.

Рис. 3. Разрез оркестровой ямы

Правильное распределение отраженного звука

Ранние интенсивные звуковые отражения (главным образом, первые) дополняют прямой звук источника, улучшая слышимость. Если расстояние от источника до точки приема превышает 8 м, следует обеспечить, кроме прямого звука, приход в эту точку малозапаздывающих первых отражений от боковых поверхностей и потолка.

Время запаздывания отраженного звука по отношению к прямому звуку не должно превышать оптимальных значений, в противном случае отражение создает эхо. Для хорошей разборчивости речи требуется меньшее запаздывание первого отражения по сравнению с приходом прямого звука, для восприятия музыки – несколько большее. Желательно, чтобы время запаздывания первых отражений не превышало 20–30 мс. Так как скорость звука в воздухе составляет приблизительно 340 м/с, то запаздыванию на 20 мс соответствует разность длин пути отраженного и прямого звука приблизительно 7 м, на 30 мс – 10 м. Время запаздывания отражений характеризует звучание и зависит от характера воспринимаемого звука (табл. 2)

При проектировании зала необходимо при помощи геометрических построений контролировать распределение и запаздывание звуковых отражений от потолка и стен зала согласно приведенным далее рекомендациям.

Расчет геометрических отражений является основным способом контроля правильности выбора формы зала и очертания его внутренних поверхностей, направляющих отраженный звук к слушателям, и необходим для оценки опасности возникновения концентрации звука. Расчет включает:

проверку допустимости применения геометрических отражений и их построение;

определение времени запаздывания;

определение уровня отражений по отношению к прямому звуку.

При расчете геометрических (лучевых) отражений распространяющаяся звуковая волна заменяется лучом соответствующего направления, подчиняющимся законам геометрической оптики, которые сводятся к следующему:

лучи, падающий и отраженный, а также нормаль в точке падения к элементу поверхности лежат в одной плоскости (лучевая плоскость);

угол падения равен углу отражения.

Структура первых звуковых отражений оценивается по лучевому эскизу зала. Обычно строят геометрические отражения в вертикальной плоскости по оси симметрии зала, в горизонтальной – на отметке источника звука. На рис. 4 приведен пример построения лучевого эскиза. Высота источника над полом эстрады или сцены принимается равной 1,5 м, а высота точки приема над полом –1,2 м (уровень уха сидящего зрителя).

Допустимость построения геометрических (лучевых) отражений зависит от длины звуковой волны, размеров отражающих поверхностей и их расположения по отношению к источнику звука и точке приема. Отражающая поверхность должна иметь массу не менее 20 кг/м2, ее коэффициент звукопоглощения для рассматриваемых частот не должен превышать 0,1. Линейные размеры отражающей поверхности должны превышать длину звуковой волны не менее чем в 1,5 раза. В случае криволинейной отражающей поверхности наименьший радиус кривизны должен превышать длину звуковой волны не менее чем в 2 раза.

Отражающие поверхности следует проектировать таким образом, чтобы приведенные условия выполнялись, по крайней мере, для частот 300–400 Гц, которые важны для разборчивости речи. Если условия применимости геометрических отражений выполнены для центральной точки отражающей поверхности, то их построение допустимо и для любой точки, отстоящей от краев не менее чем на половину длины звуковой волны. Поскольку частотам 300–400 Гц соответствует длина звуковой волны l » 1 м, то точки для проверки геометрических отражений должны выбираться на расстоянии не менее 0,5 м от краев отражающей поверхности, а размеры отражателя должны превышать 1,5 м.

Рис. 4. Построение лучевого эскиза:

а – продольный разрез зала; б – план зала; Q – источник звука;

M – точка приема; ON – нормаль к отражающей поверхности

При построении геометрических отражений используют метод мнимого источника Q¢, который симметричен действительному точечному источнику Q по отношению к отражающей плоскости (рис. 5, а). Для построения мнимого источника из точки Q опускают перпендикуляр на отражающую плоскость и на его продолжении откладывают отрезок Q¢A, равный отрезку QA. Прямые, проведенные из мнимого источника Q¢, после пересечения ими отражающей плоскости являются отраженными лучами от действительного источника Q.

Метод мнимого источника может использоваться и при построении отражений от криволинейных поверхностей. В этом случае в качестве отражающей рассматривается плоскость, касательная к отражающей поверхности в точке О (см. рис. 5, б). В случае криволинейной поверхности каждой рассматриваемой точке соответствует свой мнимый источник.

Рис. 5. Построение геометрических отражений с помощью мнимого источника:

а – отражение от плоскости; б – отражение от криволинейной поверхности

При проектировании очертаний внутренних поверхностей зала и построении лучевого эскиза целесообразно определять ослабление первого отражения по отношению к прямому звуку.

Уровень прямого звука

где

Уровень однократно отраженного звука

Здесь

Если уровень звукового давления однократно отраженного звука не более чем на 3 дБ ниже прямого, то допустимое время запаздывания может быть увеличено в 1,5 раза. При ослаблении на 8–10 дБ первые отражения уже не формируют характер звучания. Они не рассматриваются как полезные и целесообразно обеспечить их поглощение. Если звуковое отражение приходит сзади, то время запаздывания уменьшается на 0,6 от допускаемого.

В качестве примера рассмотрим формирование отражений от потолка (см. рис. 4, а). Допустим, что расстояние, которое проходит прямой звук от источника Q до точки М,

Разность уровней звукового давления прямого звука и отраженного от потолка

Оптимальное очертание ограждающих поверхностей

Передняя часть потолка обычно используется для формирования ранних отражений. При плоском горизонтальном очертании потолка бόльшая часть звуковой энергии отражается в расположенные на расстоянии менее 8 м от источника передние ряды слушателей, для которых достаточная слышимость обеспечивается прямым звуком. Если высота передней части зала велика, то запаздывание отраженного от потолка звука превышает допустимые значения (рис. 6). Центральная и задняя части такого потолка отражают звук не к слушателям, а на заднюю стену зала, которая дает вторичное запаздывающее обратное отражение звука к источнику.

Для улучшения распределения отраженного звука передней частью потолка предусматривают устройство над эстрадой или авансценой отражателя выпуклой формы (рис. 7), что к тому же обеспечивает хорошее распределение отраженного звука при различных положениях источника. Отражатель должен иметь массу не менее 20 кг/м2 и может быть выполнен из железобетона, штукатурки по сетке или другого материала с коэффициентом отражения порядка 0,1. Линейные размеры отражателя связаны с нижней частотной границей регулярного отражения. Например, для усиления речи размеры отражателя должны быть не менее 110 см, для музыки – 6 м. При построении отражения от края отражателя точка геометрического отражения берется на расстоянии 0,5 м от края.

Рис. 6. Формирование отражений от плоского горизонтального потолка:

Q1 и Q2 – положения источника звука

Рис. 7. Устройство отражателя над авансценой:

Q1 и Q2 – положения источника звука

Эффективная потолочная отражающая поверхность может быть спроектирована с помощью графического метода, предложенного Петцольдом (рис. 8). Определение необходимого наклона и размера потолочных секций над источником, расположенным в точке Q, для отражения звука в пределах угла, ограниченного точками A (ухо зрителя последнего ряда балкона) и B (ухо зрителя первого ряда партера) начинают с выбора точки P. Точка P выбирается произвольно как точка пересечения скошенных поверхностей потолка c учетом требуемой высоты зала. Построение отражающих поверхностей потолка производят указанным далее образом. Точки A и Р соединяют прямой, которая продлевается до точки Q¢ (мнимый источник звука), таким образом, чтобы РQ¢ было равно РQ. Проводят отрезок QQ¢ и делят его пополам точкой S. Точку S соединяют с точкой P. Линия PS определяет необходимый наклон отражающей поверхности. Затем проводят отрезок BQ¢, который пересекается с линией PS в точке R. Отрезок PR представляет собою потолочную секцию, которая отражает звук от источника к зрителям, размещенным между точками A и B. Секция RT строится аналогично PR. Секция NP предназначена для отражения звука на балкон к зрителям, размещенным между точками A и C.

Рис. 8. Графическое построение оптимального профиля потолочных секций

зала с балконом

Распределение звука, отраженного задней частью потолка, улучшается, если потолок имеет наклонный участок, примыкающий к задней стене, или задняя стена наклоняется в сторону слушателей (рис. 9). В результате этого отраженный звук с малым запаздыванием по сравнению с прямым звуком направляется на задние ряды, улучшая слышимость.

Расчленение потолка секциями при правильном их очертании дает хорошее распределение отраженного звука (рис. 10). Здесь следует обращать внимание на то, чтобы звуковые отражения от смежных секций перекрывали друг друга. При построении отражения от края секции точка геометрического отражения берется на расстоянии 0,5 м от края. Секции выпуклого сечения (рис. 10, в) хорошо распределяют отраженный звук при разных положениях источника и повышают диффузность звукового поля в зале.

Интенсивные первые малозапаздывающие отражения от боковых стен необходимы для достижения хорошей акустики залов. При выборе очертаний стен в плане имеют силу те же соображения, что и для потолка. Особенно важной является правильная конфигурация стен вблизи сцены или эстрады. Целесообразно устройство на боковых стенах вблизи источника звука отражателей, направляющих ранние звуковые отражения на последние ряды (рис. 11). Эффективно членение стен секциями (как и для потолка) при условии, что отражения от смежных секций перекрывают друг друга. Полезным оказывается наклон боковых стен в сторону слушателей, что увеличивает количество звуковой энергии первых отражений от этих стен.

Предотвращение концентрации отраженного звука

В залах не должно быть вогнутых поверхностей, обладающих свойством концентрировать отражаемый ими звук. Концентрация звука при малом запаздывании приводит к ухудшению разборчивости речи, а при большом запаздывании – к появлению сильного эха.

Для предотвращения концентрации звука радиус кривизны отражающей поверхности (стены или потолка) должен по крайней мере в два раза превышать расстояние от отражающей поверхности до источника.

По той же причине залы, имеющие в плане круглую, овальную, подковообразную или другую форму с вогнутыми стенами допустимы лишь при специальном расчленении вогнутых поверхностей, предотвращающем концентрацию отраженного звука (рис. 12).

Выпуклые поверхности (рис. 13), наоборот, создают рассеянное отражение звука и повышают диффузность звукового поля.

Рис. 9. Рациональные типы примыкания потолка к задней стенке:

а – наклон задней стены; б – наклонный участок потолка; в – наклон участка потолка и задней стены; г – острый угол между потолком и задней стеной

Рис. 10. Расчленение потолка секциями:

а – неудовлетворительные очертания секций;

б, в – удовлетворительные очертания

Рис. 11. Звукоотражатели в передней части боковых стен

Рис. 12. Зал с круглой формой плана:

а – распределение звуковых отражений:

1, 2 – концентрация соответственно первых и вторых отражений;

б – эффективное членение стен

Рис. 13. Формы членения стены секциями

Формирование диффузного звукового поля

При акустическом проектировании следует сочетать противоречащие друг другу требования: направленность первых звуковых отражений и достаточную диффузность звукового поля.

Для обеспечения достаточной диффузности звукового поля необходимо, чтобы значительная часть внутренних поверхностей зала создавала рассеянное ненаправленное отражение звука. Это достигается расчленением поверхностей балконами, пилястрами, нишами, секциями и другого типа членениями.

Гладкие большие поверхности не способствуют хорошей диффузности. Особенно нежелательны гладкие параллельные друг другу плоскости (например боковые стены), так как в результате многократного отражения звука между ними может возникнуть «порхающее эхо». Расчленение таких поверхностей ослабляет этот эффект. Повышает диффузность и небольшое отклонение стен от параллельности (на 2,5–6 о).

На поверхностях, создающих направленные малозапаздывающие по отношению к прямому звуку отражения, членение обычно отсутствует. Если же оно имеется, то не должно создавать сильного рассеивания звука. Таковы секции потолка, показанные на рис. 10, б и в. Эти секции дают направленные отражения и несколько рассеивают отраженный звук.

На поверхностях, дающих малозапаздывающие отражения, недопустимо устройство поперечных прямоугольных пилястр или ребер (рис. 14).Такие элементы вызывают обратные отражения звука к источнику, при этом возникают зоны, лишенные геометрических отражений.

Рис. 14. Отражения от поперечных пилястр или ребер

Сильно рассеивающие детали целесообразно размещать на поверхностях, не дающих малозапаздывающих отражений, направленных к слушателям. Хорошо рассеиваются звуковые волны, длина которых близка к размерам детали. Наиболее эффективны элементы, имеющие криволинейное выпуклое (рис. 15) или треугольное сечение, так как они рассеивают также и более короткие волны.

При периодически расположенных пилястрах рассеивание звука зависит не только от формы и размеров их сечений, но и от их шага. Заштрихованная область на рис. 16 показывает примерные пределы, в которых лежат размеры пилястр и их шаг, дающие существенное рассеивание отраженного звука в соответствующих областях частот.

Рис. 15. Образование диффузных отражений от поверхности

с рельефом полукруглого сечения

Рис. 16. Профили элементов членения диффузно отражающей поверхности:

а – ширина и глубина элементов; б – шаг членения; в – частотные границы,

в пределах которых отраженный звук будет рассеянным

Пилястры выпуклого и треугольного сечения, как уже было сказано, рассеивают также и более высокие частоты по сравнению с указанными на рисунке. Мелкие элементы размером 10–20 см рассеивают частоты выше 1000 Гц. Эффективное рассеивание в области частот 200–600 Гц дают пилястры размерами 1–2 м по ширине и 0,5–1 м по глубине при шаге членения 2–4 м. Если поверхности таких пилястр подвергнуть дальнейшему членению мелкими деталями выпуклой формы, то будет достигнуто рассеивание в широком диапазоне звуковых частот. Рассеивающий эффект членений улучшается, если их шаг нерегулярен. Членение с мелким регулярным шагом 5–20 см (например, отделка поверхностей рейками или волнистой асбофанерой) вызывает периодические отражения коротких звуковых импульсов (хлопков, ударов), в результате чего возникает искажение звука.

Балконы, ложи и непараллельные стены повышают диффузность звукового поля зала на таких низких частотах, на которых пилястры не дают достаточного рассеивания.

В залах вместимостью более 600 слушателей целесообразно устройство одного или нескольких балконов, что снижает объем зала, уменьшает его длину и увеличивает диффузность поля.

Отношение выноса балкона a1 к средней высоте подбалконного пространства h1 должно быть не более 1,5 (рис. 17). Такое же отношение должно соблюдаться и в ложах. Если над балконом нет выше расположенного балкона, то отношение a2/h2 может быть увеличено до 2 (см. рис. 17). При соблюдении указанного условия достигаются хорошая слышимость и разборчивость в глубине пазух над балконом и под ним. Наклон потолка пазух также улучшает слышимость.

Итак, основными условиями, обеспечивающими диффузность звукового поля, являются:

отсутствие резких различий в основных размерах зала;

членение значительной части внутренних поверхностей.

Рис. 17. Целесообразные пропорции балконного пространства

Расчет времени реверберации зала

Процесс затухания звука в помещении при выключении действующего стационарного источника называется реверберацией. Для акустических оценок помещения используют стандартное время реверберации, которое является основной количественной характеристикой и представляет собой время, в течение которого уровень звукового давления снижается на 60 дБ.

Рекомендуемое время реверберации проектируемого помещения принимается по графикам, предложенным в литературе, в зависимости от объема и назначения зала и обеспечивается путем соответствующей корректировки объема помещения и его внутренней отделки. В качестве примера на рис. 18 приведены рекомендуемые пределы времени реверберации для залов различного назначения на частоте 500 Гц.

Допускается отличие расчетного времени реверберации от рекомендуемого не более чем на 10 % на средних и высоких частотах, на частотах менее 500 Гц возможно некоторое увеличение времени реверберации с тем, чтобы на частоте 125 Гц расхождение не превышало 40 %.

Расчетные зависимости для определения времени реверберации справедливы для диффузного звукового поля. Следовательно, в проектируемых помещениях необходимо обеспечить достаточную степень диффузности звукового поля и сформировать правильное распределение отраженного звука, направляя большую его часть на удаленные от источника зрительные места.

Рис. 18. Зависимость оптимальных значений времени реверберации

от объема помещения для частоты 500 Гц:

1 – хоровая и органная музыка; 2 – среднее значение для музыки;

3 – легкая музыка; 4 – среднее значение для речи; 5 – звуковые фильмы

Профессор Гарвардского университета В. Сэбин в начале XX века экспериментально показал, что время реверберации прямо пропорционально воздушному объему помещения V и обратно пропорционально среднему коэффициенту звукопоглощения

Здесь k – коэффициент, зависящий от формы зала, значения которого приведены в табл. 4.

где S – общая площадь внутренних поверхностей, м2; A – общая эквивалентная площадь звукопоглощения зала, м2, рассчитываемая по формуле

где

Таким образом, средний коэффициент звукопоглощения соответствует единому материалу, которым могли быть обработаны все внутренние поверхности зала, при котором обеспечивается общее звукопоглощение

Формула Сэбина (5) позволяет достаточно точно определять время реверберации «живых» помещений, т. е. при небольших значениях среднего коэффициента звукопоглощения

Здесь обозначения соответствуют принятым в формуле (5).

На частотах выше 1000 Гц существенное значение имеет поглощение звука в воздушном объеме зала, и время реверберации рекомендуется определять по формуле

где m – коэффициент, м –1, учитывающий поглощение звука в воздухе и зависящий от температуры и относительной влажности воздуха; остальные обозначения те же, что в формуле (5).

Расчет времени реверберации проводится для пустого зала и для зала, заполненного на 70 % зрителями.

Чтобы время реверберации менее зависело от процента заполнения мест, целесообразно оборудовать зал мягкими или полумягкими обитыми воздухопроницаемой тканью креслами. В залах с жесткими креслами, обладающими незначительным звукопоглощением, время реверберации пустого или малозаполненного зала сильно возрастет по сравнению с заполненным.

При расчете времени реверберации в залах со сценической коробкой, оборудованной декорациями, кулисами и т. п. и отделенной от зала порталом, объем и площади внутренних поверхностей сцены не учитываются, а вводится площадь проема сцены (в плоскости портала) с соответствующими коэффициентами звукопоглощения.

Время реверберации зала, как правило, рассчитывают для частот 125, 500 и 2000 Гц, округляя до 0,05 с.

Если время реверберации оказывается меньше рекомендуемого, следует увеличить объем зала, если больше, – убавить по возможности объем и увеличить звукопоглощение.

Звукопоглощающая отделка зала

Если воздушный объем зала выбран правильно, то для достижения нужного времени реверберации обычно не требуется специальных звукопоглощающих материалов и конструкций. В случаях, когда расчет времени реверберации показывает необходимость увеличения эквивалентной площади звукопоглощения зала, этого проще всего достигнуть применением тонких деревянных панелей, увеличивающих звукопоглощение преимущественно на низких частотах, тканевых портьер и дорожек, поглощающих, в основном, средние и высокие частоты.

Звукопоглощающие материалы и конструкции не следует располагать на участках стен и потолка, используемых для формирования первых малозапаздывающих отражений звука к слушателям. На остальной поверхности потолка и стен могут размещаться указанные звукопоглотители. Целесообразно, если это согласуется с интерьером зала, размещать звукопоглотитель раздельными участками площадью 1–5 м2, что несколько увеличивает его фактическое поглощение и дает некоторое рассеивание отраженного звука.

Поверхности над и под балконами не следует отделывать звукопоглощающими материалами.

Особенности проектирования залов различного назначения

Основным критерием оценки акустических свойств служит разборчивость речи, которая непосредственно связана с малым временем запаздывания первых отражений (не более 0,02 с). Время реверберации существенно меньше, чем для залов другого назначения.

Объем зала принимается возможно меньшим, слушатели располагаются вблизи лекционного стола, места соответственно приподнимаются. В больших аудиториях или конференц-залах места для слушателей целесообразно располагать в виде амфитеатра, что улучшает как видимость, так и разборчивость речи. Целесообразно устройство отражателей над эстрадой и на участках боковых стен, примыкающих к эстраде.

Вместимость лекционного зала обычно не превышает 400 мест, а длина – 20 м. Если же помещение должно вмещать 500 человек и более необходимо ввести балкон, чтобы слушателей приблизить к лектору.

Рекомендуемые формы лекционного зала показаны на рис. 19 и 20.

Рис. 19. Рекомендуемая форма лекционного зала

Рис. 20. Целесообразная форма потолка

при значительной длине лекционного зала

Залы драматических театров

Как и в лекционных залах, прежде всего должна быть обеспечена четкость и разборчивость речи. Но в отличие от лекционных залов источники звука (актеры) располагаются в пространстве сцены, оборудованной мягкими декорациями и связанной с залом сравнительно небольшим сценическим проемом, поэтому большая доля звуковой энергии теряется в сценической коробке. При этом из-за направленности человеческого голоса доля энергии, излучаемой в зал, становится еще меньше, когда актер отворачивается от зала. В то же время актеры обладают по сравнению с лекторами более сильными и хорошо поставленными голосами, а уровень шума в зале театра обычно ниже, чем в лекционном помещении. Последние два фактора позволяют делать залы театров значительно больших размеров, чем лекционные.

Основные рекомендуемые размеры зала: длина 26–30 м (с балконом), наибольшее расстояние от последнего ряда до плоскости портала – 27 м, ширина вблизи сцены – не более 20 м, высота – до 10 м. Максимальная вместимость зала составляет 1200 слушателей. В качестве максимального объема зала, соответствующего максимальной вместимости, рекомендуется 6000 м3.

Поверхность потолка над порталом и припортальные поверхности боковых стен следует делать выпуклыми с тем, чтобы слушательские места обеспечивались первыми отражениями при расположении источника как на авансцене, так и в глубине сцены (см. рис. 7 и 11). Более удаленные от портала участки боковых стен целесообразно скашивать (секторная форма в плане) с углом раскрытия до 10о.

В залах овальной формы при наличии ярусов акустические условия благоприятны из-за хорошего рассеивания звука.

Существенное значение имеет оборудование сцены. Увеличение количества мягких кулис и декораций может несколько уменьшить время реверберации зала. Использование же фанерных декораций увеличивает время реверберации зала. Кроме того, фанерные декорации могут направить в зал полезные звуковые отражения.

Залы театров оперы и балета

В зале оперного театра необходимо обеспечить как хорошее звучание музыки, так и хорошую разборчивость пения и речитатива.

Время реверберации должно быть на 20–25 % больше, чем в драматических театрах. Рекомендуется, чтобы время реверберации на частоте 125 Гц увеличивалось на 20 % по сравнению со временем реверберации на частоте 500 Гц. Большее значение приобретает необходимость получения высокой степени диффузности звукового поля.

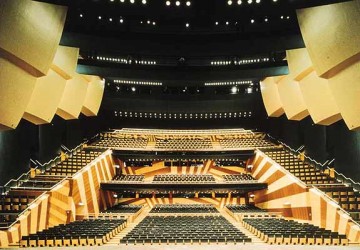

Характерная форма многих залов – овальная с использованием многоярусной системы для обеспечения минимального удаления последнего ряда от сцены и создания диффузного поля.

Требования к структуре звуковых отражений не столь однозначны, как в залах для речевых программ. Увеличение интенсивности прямого звука и малозапаздывающих отражений, приводящее к большой ясности звучания, является положительным фактором для разборчивости речи. В случае слишком большой ясности звучания снижается пространственное впечатление при восприятии музыки. В свою очередь рост пространственного впечатления, связанный с несколько большим временем запаздывания отражений и с большим временем реверберации, может вызвать некоторую потерю ясности звучания.

Повышения ясности звучания при одновременном увеличении пространственного впечатления можно добиться путем увеличения энергии отражений от боковых стен (рис. 21). Запаздывание этих отражений должно находиться в диапазоне 0,025–0,08 с.

Рис. 21. Благоприятные очертания боковых стен оперного театра

Примыкающие к порталу части потолка и стен часто делают в виде выпуклых звукоотражателей. При этом необходимо обеспечить правильный баланс между звучанием голоса певца со сцены и звучанием оркестра, расположенного в оркестровой яме. Оркестр, акустическая мощность которого существенно превосходит мощность человеческого голоса, не должен «подавлять» певца. Необходимо создать условия взаимной слышимости музыкантов, а также музыкантов и певцов. Успешное решение этих задач связано с правильным выбором форм припортальной зоны зала. На рис. 22 показан удачный вариант козырька над порталом.

По аналогичным соображениям боковые припортальные стенки не должны сильно раскрываться в сторону зала. Желательно, чтобы их направление в плане было близким к продольной оси зала (см. рис. 21). Такая ориентация боковых стенок позволяет также увеличить долю поступающих к слушателям боковых отражений.

Рис. 22. Благоприятная форма звукоотражающего козырька над порталом

Созданию оптимального баланса между певцами и оркестром способствует также частичное перекрытие оркестровой ямы навесом со стороны сцены (см. рис. 3). Навес позволяет «приглушить» расположенные под ним громкие инструменты оркестра и способствует взаимной слышимости музыкантов.

Некоторые рекомендуемые характеристики зала: наибольшее расстояние от последнего ряда до плоскости портала – 35 м, высота – в пределах 10 м. Максимальная вместимость зала составляет 1500–1700 слушателей. Максимальный объем зала, соответствующего максимальной вместимости, составляет 10000 –12000 м3.

Концертные залы отличаются от залов оперных театров наличием эстрады вместо сцены, что позволяет расположить отражающие звук поверхности в эстрадной части зала.

Оптимальное время реверберации зала помимо объема зависит от вида исполняемой музыки. Самое большое время реверберации требуется для органной музыки, несколько меньшее – для симфонической, сравнительно небольшое – для камерной. Как и для оперного театра, рекомендуется, чтобы время реверберации на частоте 125 Гц увеличивалось на 20 % по сравнению со временем реверберации на частоте 500 Гц. Одним из основных условий получения хороших акустических условий является обеспечение высокой степени диффузности звукового поля.

В качестве верхних пределов вместимости и объема залов камерной музыки рекомендуются соответственно 400 мест и 3000 м3. Максимальная длина зала камерной музыки – 20 м.

Минимальные размеры зала, при которых симфонический оркестр звучит достаточно хорошо, следующие: высота 9 м, длина 30 м, ширина 16 м при глубине эстрады 10 м, ширине 16 м. Минимальный объем концертного зала симфонической музыки составляет 5000 м3. В таком зале может быть размещено 400–600 мест в партере, а при наличии балкона – 600–750 мест.

Максимальные размеры концертного зала могут быть значительно большими, чем оперного театра. Наибольшая удаленность зрителя от эстрады не должна превышать 45–50 м, а в партере – 40 м, максимальная длина зала симфонической музыки не должна превышать 45 м, ширина – 30–40 м, высота в среднем – до 15 м. Максимальная вместимость зала составляет 1500–2000 слушателей. Максимальный объем зала, соответствующего максимальной вместимости, составляет 12000 –20000 м3. Для регулирования времени реверберации в залы вносят дополнительное звукопоглощение. Часто используются очень мягкие кресла и сплошное ковровое покрытие.

Ширина эстрады для оркестра не должна превышать 18 м, а ее глубина и высота потолка над ней – 12 м. Минимальная удаленность слушателей от оркестра, расположенного на эстраде, составляет 6,5 м.

Характерная форма современного концертного зала показана на рис. 23.

Значительная ширина зала приводит к слишком большому запаздыванию боковых отражений и к их ослаблению. Если при этом зал имеет сильно расходящиеся стены, то боковые отражения поступают к слушателям по направлениям, близким к направлению прихода прямого звука. В результате ослабевает пространственный эффект, очень важный для восприятия музыки. Для увеличения доли боковой энергии, поступающей к слушателям, можно получить дополнительные боковые отражения, разместив слушателей отдельными зонами на разных уровнях с таким расчетом, чтобы между этими зонами образовывались вертикальные звукоотражающие стенки (рис. 24). В зале, имеющем трапециевидную форму плана, увеличения боковой энергии можно добиться путем разбивки боковых стен на секции, размеры которых позволяют получить направленные (геометрические) отражения (рис. 25).

Важной частью зала является зона расположения оркестра, включающая эстраду и окружающие ее поверхности стен и потолка. Отражения от этих поверхностей должны поступать не только к слушателям, но и к музыкантам, улучшая условия взаимной слышимости.

Рис. 23. Типичная форма современного концертного зала

Рис. 24. Пример размещения зрительских мест

отдельными зонами на разных уровнях

Рис. 25. Распределение первых отражений

от боковых стен зала трапециевидной формы:

а – гладкие боковые стены; б – боковые стены, расчлененные на секции

Залы многоцелевого назначения

В залах клубов, актовых залах учебных заведений и т. п. акустические условия должны быть достаточно хорошими при самых разнообразных программах, хотя эти условия часто противоречивы.

Чаще всего принимается компромиссное решение. В зале обеспечивается сравнительно небольшое время реверберации, а его внутренние поверхности формируются таким образом, чтобы часть из них направляла к слушателям интенсивные малозапаздывающие отражения, увеличивая ясность звучания, в то время как другая часть создавала рассеянное отражение звука, повышающее диффузность звукового поля. Это достигается при помощи различной степени расчленения отдельных поверхностей зала (рис. 26).

Как и в музыкальных залах, ранние отражения желательно получить преимущественно от боковых стен. Это позволит усилить пространственное впечатление наряду с увеличением ясности звучания.

Наиболее оправдано компромиссное решение для многоцелевых залов средней вместимости (300–1200 мест). В таких залах нет особой необходимости в большом времени реверберации, так как симфонические концерты здесь – редкое явление. Длина зала от занавеса сцены до задней стенки не должна превышать 26 м. Максимальный объем зала составляет 1500–6000 м3.

В крупных многоцелевых залах акустическое решение связано с использованием средств электроакустики. В зале обеспечивается необходимое для речевых программ время реверберации. Увеличенное время реверберации при исполнении концертных программ осуществляется с помощью систем искусственной реверберации. Второй подход к акустическому решению крупных залов основан на использовании переменного звукопоглощения, а также трансформации звукоотражающих поверхностей и объема зала.

Рекомендуемые размеры сценического (эстрадного) пространства приведены в табл. 5.

Рис. 26. Пример расположения внутренних поверхностей зала,

обеспечивающих направленное и рассеянное отражение звука

Исходные данные: назначение зала и его вместимость.

Проектирование формы зала, оценка распределения первых отражений

и подготовка исходных данных для компьютерного расчета времени реверберации зала

1. Определить объем зала по заданной вместимости.

2. Определить характерные размеры зала.

3. Учитывая назначение и вместимость зала, выбрать размеры сцены (эстрады), оркестровой ямы и балконов (при их наличии).

4. Подобрать приблизительные очертания внутренних поверхностей зала (профили потолка, стен, пола, балкона), вычертить план и разрез зала в масштабе 1:100 или 1:200.

5. Разместить зрительские места.

6. Путем построения лучевых эскизов уточнить очертания внутренних поверхностей.

7. Выбрать 5 расчетных точек для определения времени запаздывания и ослабления первых отражений по отношению к прямому звуку. Точки выбираются на оси зала. Первая точка выбирается на расстоянии 8 м от источника звука, последняя – на последнем ряду партера или балкона.

8. На разрезе и плане для каждой расчетной точки, используя метод мнимого источника, построить геометрические отражения, измерить расстояния, пройденные прямым и отраженным звуком, и заполнить табл. 6. По этим данным расчет времени запаздывания и ослабления геометрических отражений для выбранных точек выполняется на компьютере с использованием программы ACUST.

9. Уточнить объем зала и площади внутренних поверхностей, вычислить перечисленные ниже величины и выписать полученные исходные данные для компьютерного расчета времени реверберации зала в следующем виде:

вместимость зала, чел.

площадь потолка, м2

площадь пола, м2

суммарная площадь четырех стен, м2

суммарная площадь внутренних поверхностей, м2

суммарный внутренний объем, м3

площадь пола, не занятого зрителями, м2

площадь проема сцены (для залов со сценической коробкой) , м2

площадь занавеса, м2 (если есть)

площадь оркестровой ямы, м2 (если есть)

площадь остекления, м2 (если есть)

площадь вентиляционных решеток, м2 (принять в зависимости от вместимости зала)

Расчет времени реверберации

Расчет выполняется на компьютере с использованием программы ACUST. Расчет времени реверберации проводится для пустого зала и для зала, заполненного на 70 %. Время реверберации зала рассчитывается для шести частот: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц. Значения оптимального (рекомендуемого) времени реверберации для залов различного назначения и объема заложены в программу и используются для сопоставления с расчетными значениями.

Материалы для отделки внутренних поверхностей зала, тип кресел, занавеса и т. п. выбираются непосредственно при расчете на компьютере. Коэффициенты звукопоглощения различных материалов заложены в программу и при вводе выбранных материалов появляются на экране компьютера.

Площади поверхностей потолка и стен, обрабатываемые тем или иным материалом, оцениваются в процентах следующим образом:

суммарная площадь четырех стен

аналогично общая площадь потолка

Вид звукопоглощающих материалов на стенах и потолке и их площади определяются подбором при расчете на компьютере. При первоначальном расчете принять

В результате расчета на экран компьютера выводятся значения требуемой эквивалентной площади звукопоглощения и рекомендуемого времени реверберации для рассматриваемого типа зала (заполненного на 70 %) для указанных выше частот, а также расчетные значения эквивалентной площади звукопоглощения и времени реверберации, соответствующие выбранным отделочным материалам.

Отличие расчетного времени реверберации зала от рекомендуемого на всех частотах не должно превышать 10 %. Если указанное требование не выполняется, необходимо повторить расчет, изменив отделочные материалы или соотношения площадей, обрабатываемых ими. При этом следует руководствоваться следующими соображениями:

для увеличения времени реверберации на определенной частоте необходимо уменьшить звукопоглощение, т. е. заменить один или несколько отделочных материалов на другие, имеющие меньшие значения коэффициента звукопоглощения на рассматриваемой частоте;

для уменьшения времени реверберации необходимо выбрать материалы с более высокими значениями коэффициента звукопоглощения или дополнительно ввести один или несколько специальных звукопоглощающих материалов.

Расчет повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто допустимое отклонение расчетного времени реверберации зала, заполненного на 70 %, от рекомендуемого. Желательно, чтобы различие в значениях времени реверберации пустого зала и зала, заполненного слушателями, было незначительным.

1. Архитектурная физика/Под ред. . – М.: Стройиздат, 1997. – 448 с.

2. Архитектурно-строительная акустика. – М.: Высш. шк., 1980. – 184 с.

3. П. Акустика зрелищных и концертных залов. – М.: Знание, 1969. – 48 с.

4. О. Архитектурная акустика/ Под ред. , ; Пер. с англ. – М.: КомКнига, 2007. – 520 с.

5. Пособие по акустическому проектированию залов многоцелевого назначения средней вместимости. – М.: Стройиздат, 1972. – 46 с.

Воздушный объем и пропорции зала…………………………………………….

Оптимальная форма зала в плане……………………………………………….

Правильное распределение отраженного звука ………………………………

Оптимальное очертание ограждающих поверхностей………………………….

Предотвращение концентрации отраженного звука……………………………

Формирование диффузного звукового поля……………………………………..

Расчет времени реверберации зала ………………………………………….

Звукопоглощающая отделка зала……………………………………………….

Особенности проектирования залов различного назначения…………………..

АКУСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЛА

Подписано к печати 26.01.2007. Формат 60´84 1/16. Бум. офсетная.

Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 1000. Заказ . «С» .

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4.

Отпечатано на ризографе. 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5.

Источник

, (2)

, (2)