Вега 109 стерео

Электрофон сетевой транзисторный «Вега-109-стерео» с 1985 года выпускал Бердский радиозавод. Электрофон имеет двухскоростное ЭПУ — G-602-С производства ПНР, раздельные регуляторы тембра НЧ, ВЧ, регулятор стереобаланса, фильтры НЧ и ВЧ, отключаемую тонкомпенсацию, ступенчатый регулятор громкости, регулировку частоты вращения диска со стробоскопом, автостоп, микролифт. В комплект электрофона входят две АС 15АС-109. Номинальная выходная мощность 2х10 Вт. Диапазон воспроизводимых частот звука — 50. 18000 Гц. Потребляемая мощность 80 Вт. Уровень фона, минус 50 дБ. Коэффициент детонации ЭПУ 0,15 %. Тип звукоснимателя MF-101. Габариты электрофона — 465х210х428 мм. Габариты одной АС 360х220х190 мм. Масса электрофона 15 кг, масса одной АС 7 кг. Так же присутствует возможность подключения наушников, и возможность данного аппарата как усилитель для магнитофона, радио, и и.д.

Платка с белым разъемом порадовала. Там токовая стабилизация одного транзистора сделана забавно. Резиночкой к нему притянут второй транзистор, который, видимо, при нагреве более мощного ограничивает ему ток базы.

А у меня и сейчас есть такой, только лет 20 не включал

До сих пор колоночки трудятся

Тёплый ламповый звук: советские радиолы

Радиола «Ригонда-Моно» выпускалась на Рижском радиозаводе с 1963 года и включала в себя ДВ/СВ/КВ/УКВ приёмник, а также виниловый проигрыватель, предлагая достойное по тем временам сочетание «цена-качество».

Аппарат разошёлся огромными партиями, став народным «музыкальным центром» для жителей СССР.

Выходная мощность — 3,5 «честных ламповых» ватт: в сочетании с лёгкими бумажными диффузорами штатных динамиков, это позволяло озвучить небольшую или средних размеров комнату. Формально частотный диапазон — весьма скромный (от 60 до 12 000 Гц), однако в реальности «Ригонда-Моно» звучала очень приятно и основательно.

Электропроигрыватель трёхскоростной, с автостопом — совершенно невыдающийся, с совсем уж простеньким тонармом. Однако разъём для внешних источников предлагал шанс исправить ситуацию, подключив к радиоле хорошую вертушку классом повыше или магнитофон.

Ламповая радиола «Беларусь Р-101-Л» выпускалась с 1966 года Минским радиозаводом и стала хорошей альтернативой популярным в те времена «Эстониям» и «Ригондам».

Музыкальный «комбайн» оснащался ДВ/СВ/КВ/УКВ радиоприёмником и трёхскоростным проигрывателем пластинок. Акустическая система выполнена на основе четырёх широкополосных динамиков 2ГД-29, которые были установлены на фронтальной и боковых панелях корпуса — для более объёмного и основательного звучания.

Усилительная часть построена на лампах 6П14П: мощности около 6 Вт было достаточно для заполнения звуком небольшой или средних размеров комнаты. Радиола комплектовалась ножками и выглядела не слишком роскошно, но вполне привлекательно: по нынешним меркам, её можно было бы причислить к аудиотехнике среднего класса по приемлемой цене.

Прорывное для своего времени устройство, стереофоническая радиола «Ригонда-Стерео», выпускалась с 1963 года на Рижском радиозаводе и не стала столь же массовой, как её монофонические собратья — не в последнюю очередь, из-за больших габаритов и высокой стоимости в 230 рублей (за эти деньги можно было купить хороший телевизор). К тому же, стереовещание и стереофонические пластинки были тогда ещё не слишком распространены.

Однако «Ригонда-Стерео» оказалась удачным прецедентом для последующего активного развития стереофонии в СССР. Акустические системы — оригинальной по современным меркам конструкции: на фронтальной панели каждой колонки устанавливалась пара динамиков 4ГД-28, а излучатели 1ГД-19 расположились с левой и правой стороны корпуса.

Радиола оказалась настолько удачной, что поставлялась зарубеж, в экспортном исполнении под названием «Rigonda-Stereo» — с другими надписями на корпусе, шкале и задней стенке, а также диапазоном УКВ 88-104 МГц.

Таллинский завод «Пунане РЭТ» предлагал очень достойную по своим временам аудиотехнику: качество серийного производства было заметно выше среднего, а дизайн зачастую и вовсе был крайне удачным.

Не стала исключением и радиола «Эстония-3», которая появилась в продаже в 1963 году.

Устройство состояло из основного блока, в котором располагался собственно радиоприёмник и проигрыватель винила, а также напольной акустической системы (с парой широкополосных динамиков 4ГД-7) и двух сателлитов, с установленными в них излучателями 1ГД-9.

Радиола поставлялась в монофоническом, либо стереофоническом исполнении: во втором случае — со стереоприставкой и соответствующим звукоснимателем. Стоила такая роскошь немало: 299 рублей — ощутимая сумма по меркам 60-х годов.

Радиола «Симфония-2» выпускалась Рижским радиозаводом им. А.С. Попова с 1967 года и, в отличие от более ранней модели «Ригонда-Стерео», позволяла слушать радиоэфир в стерео сразу «из коробки».

Вдобавок, были доработаны штатные акустические системы, которые уже вполне похожи на современные напольные колонки: трёхполосная конфигурация с очень достойными по своим временам динамиками, оформление закрытый ящик с двумя дополнительными отсеками (резонаторами Гельмгольца), которые через отверстия заданного диаметра сообщались с основным объёмом корпуса и оптимизировали звучание в области низких частот.

Помимо радиоприёмника с функцией автоматической подстройки частоты, «Симфония-2» оснащалась простеньким трёхскоростным виниловым проигрывателем (благо что на задней стенке присутствовал вход для подключения более качественной вертушки или магнитофона).

Двухтактный стереоусилитель построен на пентодах 6П14П: выходная мощность — 4 «честных ламповых» ватт на канал, что позволяло уверенно «раскачать» штатные акустические системы с лёгкими бумажными динамиками.

Поставлялась эта модель как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

В 1970 году, вскоре после запуска на Рижском радиозаводе производства стереорадиолы «Симфония-2», завод «Пунане РЭТ» наладил выпуск схожей модели под названием «Эстония-Стерео».

Принципиальные изменения касались, в первую очередь, дизайна: в отличие от «Симфонии-2», виниловый проигрыватель был представлен отдельным блоком. Таким образом, устройство занимало меньше жилого пространства, а при желании вертушку и вовсе можно было отключить и убрать на антресоль (на чердак, на балкон, в кладовку или в гараж — нужное подчеркнуть).

Вдобавок, несколько отличалась конструкция штатных акустических систем: вместо среднечастотного динамика 3ГД-1, в «Эстонии-Стерео» использовался 4ГД-28. Соответственно, несколько иной была и схема кроссовера. Выходная мощность — «честные ламповые» 4 Вт на канал: как ни парадоксально, это позволяло даже устроить небольшую музыкальную вечеринку — с напитками, танцами и не только. Звучание радиолы — мягкое и во всех смыслах винтажное. Но главное — цена: за «Эстонию-Стерео» просили 420 рублей, что было сопоставимо с несколькими средними зарплатами гражданина СССР.

Радиола «Симфония 003» была представлена Рижским радиозаводом в 1971 году, уже на излёте эпохи лампового звука.

По сравнению с предшественницей «Симфония-2», у обновлённой модели был полностью переработан дизайн: отсек для винилового проигрывателя «переехал» вниз, а штатные колонки стали несколько меньше в высоту и одновременно больше в глубину.

В техническом плане устройство отличалась от предыдущей версии незначительно и предлагало примерно тот же функционал: ДВ/СВ/КВ/УКВ приёмник с автоматической подстройкой частоты, а также простенький трёхскоростной виниловый проигрыватель и вход для подключения внешних источников (например, вертушки классом повыше или магнитофона).

Двухтактный стереоусилитель мощностью всего 2×4 Вт (зато честных, тёплых и ламповых) на пентодах 6П14П уверенно раскачивал трёхполосные акустические системы с лёгкими бумажными басовиками и высокой чувствительностью.

Как и её предшественницы, радиола «Симфония-003» отличалась мягким, комфортным звучанием и уверенно заполняла звуком небольшую или средних размеров комнату.

Австралиец решил сравнить наушники ТДС с Синхайзером

Само видео вообще угарное — аудиофил купил три вида советских наушников. И стенд с ушами, чтобы протестировать их не только лишь субъективно.

Нихрена не может понять, что написано на коробках и в документах, пользуется каким-то всратым переводчиком, который неверно распознаёт большую часть текста, и угарает с этих кривых переводов. Если шарите в английском, можете сразу залетать с двух ног в ролик в конце поста, а для остальных просто выводы из его экспериментов.

Подключаются наушники через усилитель IDSD Diablo.

ТДС-6 (б/у, без ничего): самый, сцуко, длинный кабель, который я видел! У некоторых телефонов блютуз так далеко не ловит!

Звучат, как обычные винтажные наушники. Очень ранний стереозвук, который на самом деле не совсем стерео. Каждый инструмент играет в своём канале, которые не смешиваются. Например, если вы снимете один наушник, то половина музыкантов просто исчезает; если вам много баса, просто убавляете громкость на соответствующем телефоне.

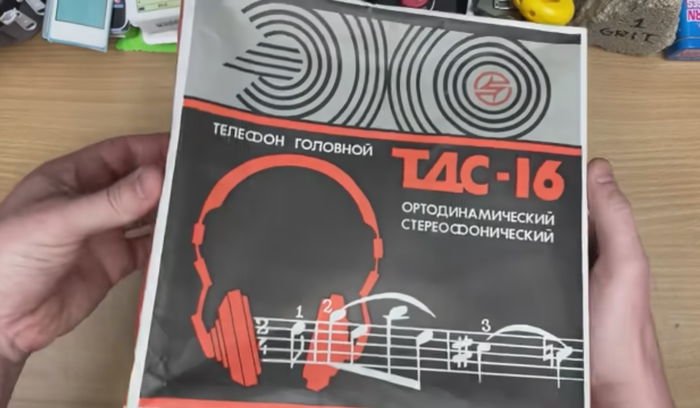

ТДС-16 Эхо (невскрытые): Коробка охрененная.

Хоххоо, 1994-й год! Кабель будто китайский, но штекер стерео. Один амбушюр вообще плоский. На самом деле, амбушюры нужны не только для удобства, они действительно влияют на звук, если деформированы/неправильно сделаны.

Если их прижать прямо к ушам, чтобы хоть как-то изолировать звук, потому что этот амбушюр вообще неживой. То они хорошо звучат! Планка ожиданий была очень низкая потому, что я купил их где-то за 5 баксов. Но они намного лучше всяких ноунеймов.

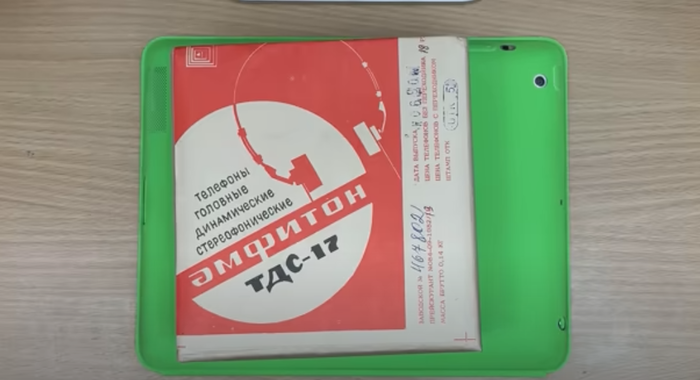

ТДС 17 (невскрытые): Картонная коробка, пришпандоренная степлером. Нравятся эти принты — вроде как на коробке 1990-й год, но они выглядят ещё старее.

Хех, похожи на Сони Уокман.

Инструкция выглядит, будто она из 50-х, мне нравится!

О боги! Зачем так кабель заматывать? Он теперь, как телефонный провод.

На самом деле, кабель выглядит неплохо. Прорезиненный — собственно, из-за этого он и держит форму. И здоровенный набалдашник со штекером на конце. Ничего плохого сказать не могу.

Амбушюр один грязный — по ходу, след от кабеля.

Кхэм. Заниженные ожидания — ключ к удивлению. Возможно, мои были ну ооочень заниженные. Многие винтажные наушники звучат, как песец всему. А эти абсолютно слухабельные, они нормальные! Они не долбятся в верха или низа, очень средние (в плане частот). HD600 в бас не отдают, но после этих наушников кажется, что всё-таки отдают. Но, блин, с этим можно жить! Я столько всяких ноунейм ушей переюзал, все были невыносимые, но ТДС-17 — хороши. Из этих трёх, пожалуй, лучшие. Они странные, но удобные. Эти амбушюры из кухонных губок повторяют формы моей скользкой башки.

Конечно, перед тем, как записывать это видео, я походил в них, а потом в HD600, и Синхайзер их всех уделывает. Потому он даже б/у стоит немало. А эти — ничего не стоят, и их доставили через полмира.

Последние красавицы из СССР. Магнитолы «Вега»

Просматривая каталоги радиозавода «ВЕГА», в начале 90-х, главное было не захлебнутся слюной, настолько преобразился модельный ряд выпускаемой радиоаппаратуры. Даже трудно было отдать предпочтение отдельной модели- хотелось ВСЕ и СРАЗУ)))

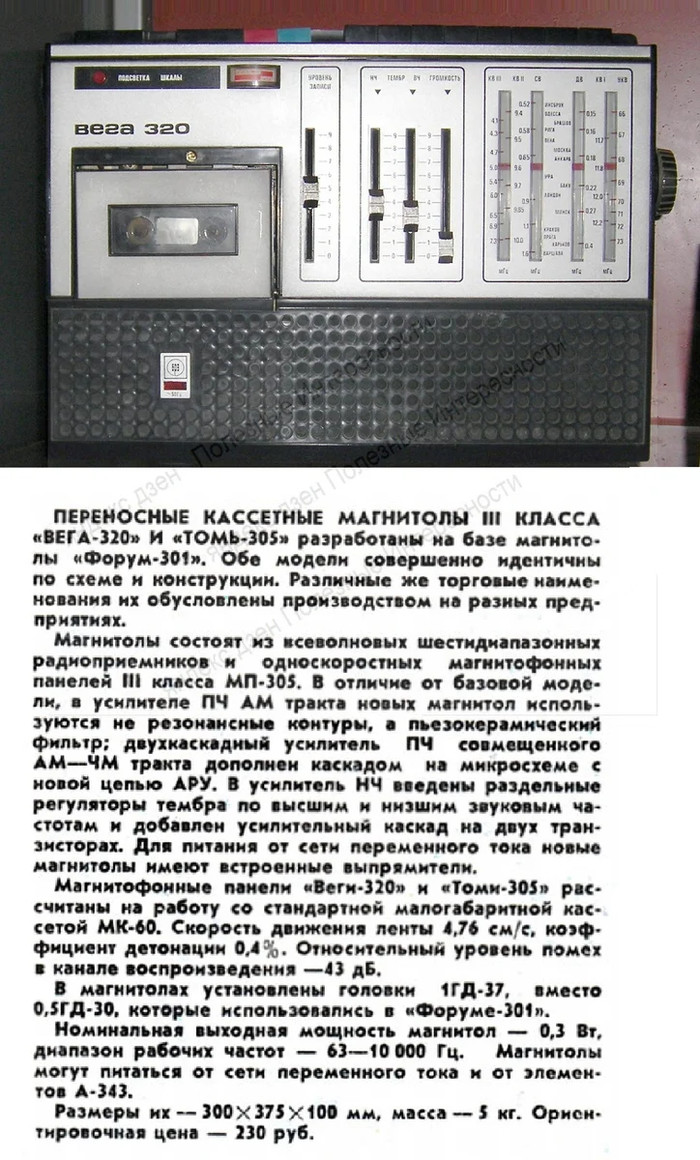

К выпуску переносных магнитол радиозавод «ВЕГА» приступил в 1976 году. Модель «Вега-320» была разработана на базе магнитолы «Форум-301», выпускавшийся в Ленинграде с 1973 года. Кстати, «Форум-301» был собран уже на микросхемах.

Уже в следующем году завод приступил к выпуску модели 326, которая была разработана для экспорта под маркой «VEGA-327».

«Вега-326» была отличной магнитолой в год начала его выпуска-1977 г. Дизайн на уровне лучших зарубежных образцов того времени, венгерский лентопротяжный механизм магнитофона, оригинальные схемные решения. Радио продолжала играть даже на наполовину севших батарейках!

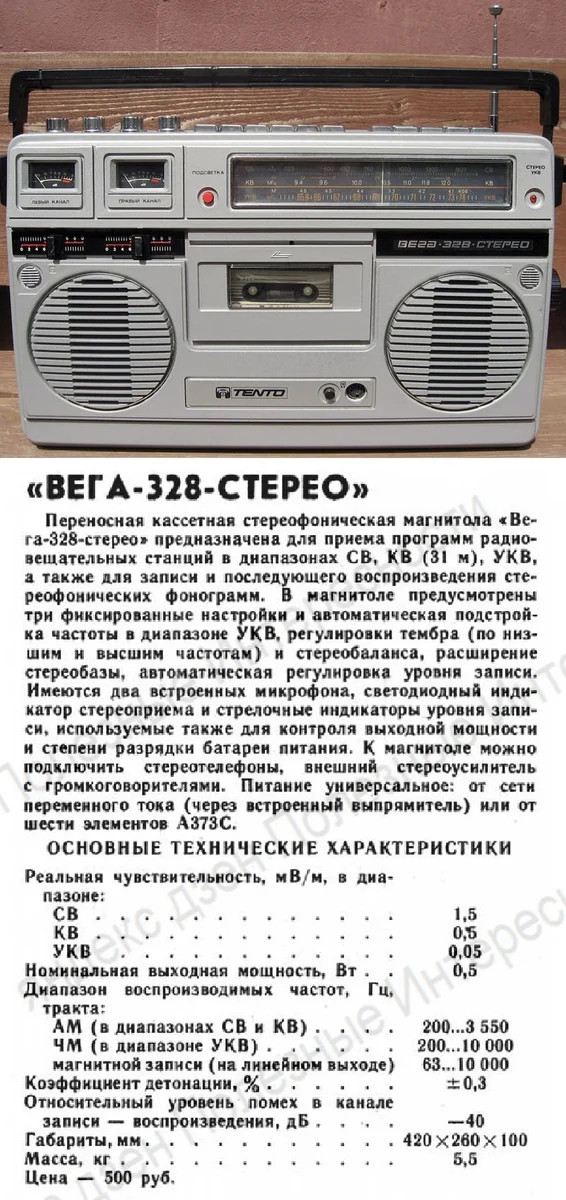

5 лет спустя, в 1982 году, начинается выпуск следующей модели «Вега-328-стерео». Эта модель стала первой советской переносной стереофонической магнитолой.

Такой большой срок между очередными моделями объясняется просто-страна потеряла интерес к экспорту радиоаппаратуры. Поднялась цена на нефть, торговать которым было просто и очень выгодно.

Выглядела магнитола гораздо симпатичней и была уже стерео, да и звучало лучше предшественника. Для молодежи конечно очень не хватало мощности-усилитель сделали маломощным для экономии батарей. Не удивляйтесь цене в рекламном проспекте-она была ориентировочной. В продажу модель уже поступила по другой цене.

В дальнейшем цена снизилась до 320 рублей.

В 1985 году вышла новая модель «Вега-335-стерео». Это уже был магнитола своей эпохи: усилитель был сделан с запасом мощности. Хотя от батареек выходная мощность была ниже, чем от сети, мы знали что делать-залезали внутрь и крутили подстроечники обратной связи. Усилитель надрывался, динамики хрипели, но зато громкость была на всю улицу.

Очень нравился модуль с фиксированными настройками на УКВ. Каждое утро по 3-му каналу была передача «молодежный канал», откуда мы записывали новые песни.

У этого магнитофона в 1991 году появился брат-близнец «Вега-235С-1».

При внешней абсолютной схожести, начинка отличалась кардинально. Во первых, уже лентопротяжный механизм был японский Tanashin Danki TN21ZSC и кстати этот ЛПМ покупали многие японские производители магнитофонов.

Снизился коэффициент детонации и стала шире полоса частот. Магнитола играла на честный второй класс. Качество звука и тембровая окраска так же были значительно лучше чем у собрата. Даже не знаю, чья тут заслуга больше: усилителя избыточной сложности или динамиков 4ГДШ-3.

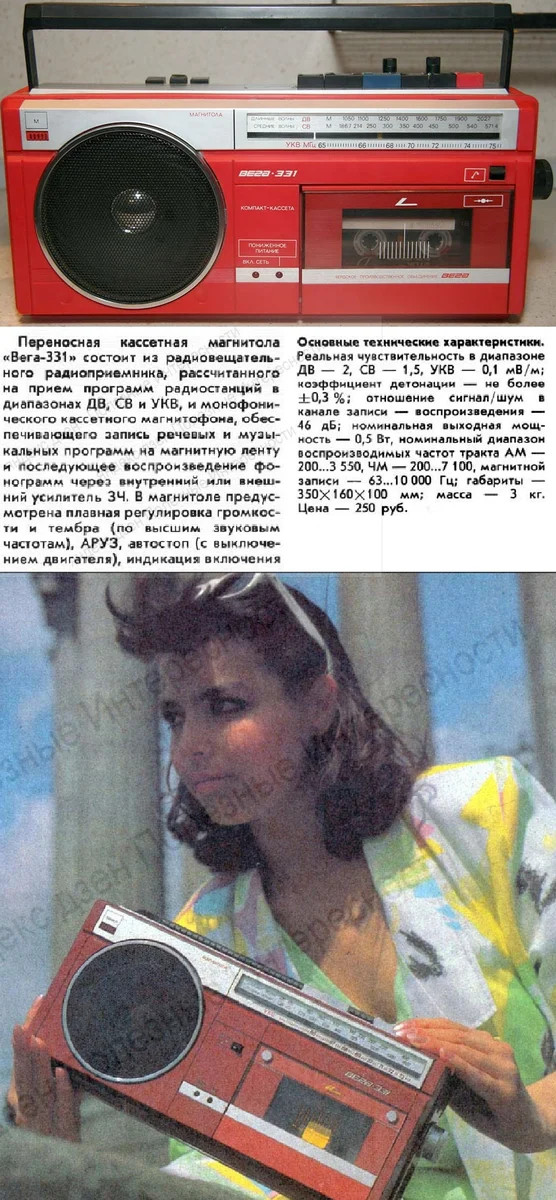

В 1986 году обновилась и переносная монофоническая модель магнитолы выпуском «Вега-331».

Более компактную версию переносной стереомагнитолы выпустили в 1988 году- «Вега-РМ-338С».

Кроме изменения компоновки была основательно доработана электронная начинка, с применением микросборок. Акустика стала двухполосной. Через два года провели первую модернизацию магнитолы с целью унифицировать с другими моделями. В итоге отказались от микросборок и основательно поменяли схему. Для усилителя это пошло только на пользу-звук стал заметно лучше, а вот УКВ приемник стал хуже ловить. В 1992 году модернизировали еще раз и по качественным параметрам улучшили до 2 го класса. Магнитола стала именоваться »Вега РМ-238С-2».

80-ые годы эпоха расцвета кассетных плееров. «Вега» так же внесла свою лепту. Первую модель начали выпускать в 1989 году. Компактная «Вега М-410С» умела не только воспроизводить, но и записывать, т.е. была полноценным магнитофоном.

С 1992 года начали выпускать модель «Beгa M-420C», где уже был автореверс. Выпускались так же чисто плееры, под теми же марками.

В 1993 году фирма выпустила переносной двухкассетник «Вега-РМ-252С». Первый «карман» только воспроизведение, но с автореверсом, а второй «карман» и воспроизведение и запись, но без автореверса.

К сожалению, счастье длилось недолго: через год магнитола была модернизирована. Схему значительно упростили, удешевили и по общему признанию только ухудшили качество звучания. Следующая «модернизация» была приурочена к переходу с японских ЛПМ на китайские. Некогда качественная магнитола стала дешевой балалайкой.

Для конкуренции китайскому импорту, в 1994 году, выпустили модель «Вега РМ-251С».

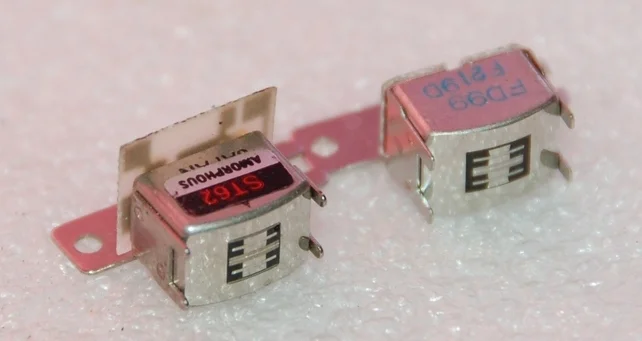

Из особенностей модели: лентопротяжный механизм с автореверсом собственной разработки, более мощные динамики (лучше звучат басы), 4х пакетная магнитная головка сначала ставилась импортная, а потом перешли на отечественную.

В 1995 году вышла последняя разработка ПО «Вега»: модель «Вега РМ-255С».

Из характерных особенностей модели повышенная выходная мощность (8 Вт) и функция «супербасс»(дань моде). Модель изготовили маленькой партией, после чего производство прекратилось.

Озвучка

Як-3М «Белый 100»

Квакеры, биоутки и Блуп: что скрывается на дне океана.

Океан скрывает множество тайн и загадок. В том числе странные звуки, о которых рассказывают подводники и учёные. Что же стоит за явлениями, фиксируемыми беспристрастной техникой и слабо поддающимися научному объяснению? Попробуем разобраться.

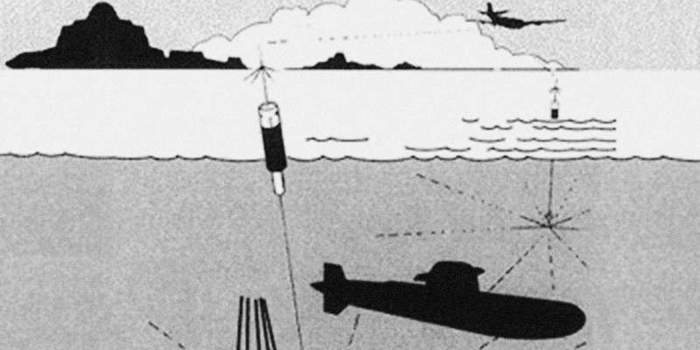

В середине 1970 годов советские атомные подлодки столкнулись с необычным и угрожающим явлением. При движении через противолодочные рубежи НАТО в Атлантике — Нордкап-Шпицберген и особенно Фареро-Исландский — акустики субмарин стали массово отслеживать вокруг лодок странные неидентифицируемые шумы. За схожесть с кваканием лягушек их прозвали «квакерами».

Уже в наши дни о своих встречах с квакерами рассказывали не взъерошенные уфологи с горящими глазами, а почтенные советские каперанги, командиры подлодок и адмиралы, в том числе Юрий Квятковский, Анатолий Комарицын, Владимир Монастыршин. И даже последний главком ВМФ СССР, президент Российского союза моряков-подводников, адмирал флота Владимир Чернавин.

По докладам моряков, квакеры активно сопровождали лодки, произвольно перемещаясь вокруг них с пугающей, невозможной для рукотворного объекта скоростью.

Атаковать они не пытались, но назойливо крутились вокруг советских подводных кораблей в самой неподходящей для этого области мирового океана — набитой сенсорами американской системы слежения SOSUS, кишащей противолодочными кораблями, самолётами и подлодками НАТО. Ведь именно здесь стратегические ракетоносцы Северного флота СССР выходили в Атлантику, чтобы в час «Ч» превратить города восточного побережья США в радиоактивные руины. И американцы были готовы сделать всё, чтобы этого не произошло.

По словам адмирала Чернавина, в октябре 1977 года на советском флоте появилась специальная инструкция по наблюдению за квакерами. Эти «объекты» старались пеленговать, отмечали на картах, которые сопоставляли после походов.

Ареал распространения квакеров тем временем расширялся, со временем охватив практически всю Северную Атлантику, а затем и другие океаны. Появлялись даже сообщения об обнаружении квакеров в водах у Филиппин.

Надводные корабли ничего подобного не замечали. Работа активного сонара не показывала в месте обнаружения никакого металлического или хотя бы пластикового объекта разумных для подводного корабля размеров. Попытки идти на стационарный квакер приводили к его исчезновению. При этом после он нередко проявлялся в других местах.

Логика холодной войны и место событий явно намекали на причастность «империалистического агрессора». От мысли, что в руках американцев есть технологии такого уровня, любому советскому военному становилось тошно. С другой стороны, происходящее игнорировало законы физики слишком нагло даже для янки.Сломав головы, моряки обратились к учёным.

Кто следит со дна океана?

Учёные из Академии наук СССР после долгого изучения материалов склонялись к тому, что квакеры — звуки биологической природы неясного происхождения. Оттого, дескать, активные сонары и не видят ничего. А живая природа издаёт самые причудливые звуки: от скрежета и щёлканья морских рачков — до криков касаток в брачный период. Вот только биологические объекты не движутся со скоростями до 150 узлов (под 280 км/ч) и более. А моряки настаивали именно на таких цифрах.

Есть и более экзотические, но вполне «земные» версии: колебательные процессы на границе водных слоёв разной солёности и плотности, а то и вовсе что-то связанное с побочными эффектами работы атомных реакторов. Тем более, что дизель-электрические субмарины квакеров тоже решительно не замечали.

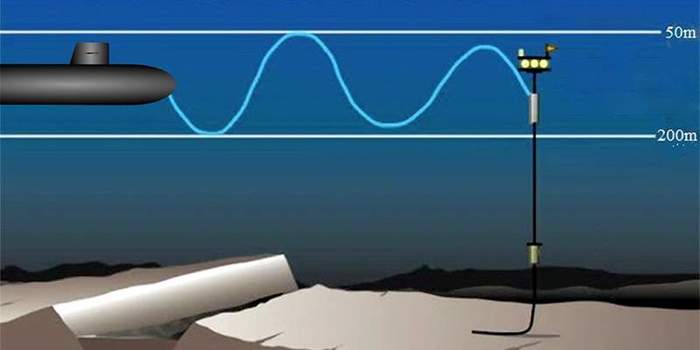

Самая скучная, но реалистичная версия гласит: квакеры — это американские активные авиационные радиогидроакустические буи с водоналивными батарейками.

Такие сбрасывали с патрульных «Орионов» и «Нимродов», отслеживая движение и характеристики советских АПЛ, замеченных другими средствами наблюдения.

Правда, сторонники этой версии категорически отрицают «квакающий» характер звука, описывая его как типичные для подобной техники широкополосные щелчки. Ну, а «сверхскоростные скачки» — звуки разных однотипных сброшенных буёв, срабатывающих по цепочке, создавая иллюзию перемещения.

Эта же версия легко объясняет обожающим всё загадочное американцам неизвестность феномена, а также привязку квакеров к Исландско-Фарерскому рубежу и окрестностям проливов Юго-Восточной Азии. Ну и заодно их резкое исчезновение в начале 90-х годов. Ведь с окончанием холодной войны так тщательно следить за советскими подлодками было уже не нужно.

Но бывалые подводники продолжают утверждать, что «объекты» именно протяжно квакали, а не щёлкали. И «осмысленно» реагировали на включение активного сонара, меняя тон квакания и направление движения. Да и глубина их обычного появления не очень вяжется с лёгкими авиационными буями. Квакеров обычно встречали на глубинах от 200 метров, буи же располагались на другой глубине. А предположение, что моряки могли принять прекрасно известный им звук американского буя за что-то аномальное, воспринималось как личное оскорбление и обвинение в некомпетентности.

Как бы то ни было, если верить морякам, прошло почти тридцать лет как квакеры перестали преследовать подлодки.

Королевский флот и био-утки

Однако утверждение, что ничего подобного западным подводникам известно не было, не совсем точно.

С начала 1960-х годов англичане столкнулись с очень похожим явлением. Загадочное ритмичное «квакание» отслеживалось акустиками субмарин, но активные сонары не показывали в месте происхождения звука решительно ничего.

Вот только свалить всё на происки коварных коммунистов было затруднительно. По одной простой причине: дело было в водах у Антарктиды и Австралии. А разворачивать новейшую систему противолодочного слежения там имело бы смысл разве что для оккультных нацистов на летающих тарелках из Новой Швабии.

Южный малый полосатик

Английские подлодки находились в этих водах по уважительной причине: Австралия была главным ядерным полигоном её величества. Но специально следить за британскими субмаринами у Дэви Джонса на рогах — да ещё таким дорогим способом — было слишком даже для самых зловещих большевиков.

Решив, что звук похож на утиное крякание (из-за отсутствия коммунистов среди пингвинов) и скорее всего связан с какой-то морской живностью, английские подводники окрестили его Bio-Duck — «биологическая утка».

Тем более, что в отличие от «советских» квакеров био-утки крякали исключительно сезонно, резких маневров не совершали, лодки не преследовали и исчезать не собирались.

В 2014 году загадку био-уток наконец раскрыли. Ими оказались киты, южные малые полосатики. Перед глубоким погружением в поисках еды млекопитающие зачем-то издают именно тот звук, который и посеял недоумение в рядах английских морских волков. Русские коммунисты и оккультные нацисты оказались не при чём.

А вот произошедшее двадцать лет тому назад изрядно напоминает о некоторых текстах американского писателя Говарда Филиппа Лавкрафта.

После окончания холодной войны гидрофоны американской системы слежения за подводными звуками SOSUS, развёрнутые на островах Тихого океана, ввиду отсутствия красной угрозы были предоставлены учёным из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Летом 1997 года сразу множество этих гидрофонов зафиксировали ультранизкочастотный звук чудовищной мощи, распространившийся на расстояние более 5 тысяч километров. В самой по себе мощности ничего странного не было — обычное дело для подземных землетрясений и вулканических взрывов, раскола гигантских айсбергов и прочих явлений.

Вот только этот звук, названный удивлёнными учёными «The Bloop», имел профиль, характерный для живого существа. И, судя по мощности издаваемого звука, это существо было вполне способно закусывать большими синими китами вместо анчоусов, а с Годзиллой обращаться как с курочкой‑гриль.

Методом триангуляции (один из методов радиопеленгации) источник звука был определён в пустынном районе на юге Тихого океана. Примерно там расположен описанный Говардом Лавкрафтом подводный город Р’Льех, где ждёт пробуждения древний чудовищный бог Ктулху- 47°09′ ю. ш. 126°43′ з. д..

В 2012 году объявили, что это был звук раскалывающегося айсберга больших размеров, и ничего загадочного в нём равным счетом нет.

Источник