- Что такое квадро музыка, и Почему от нее отказались во всем мире

- 1. От стерео к квадро

- 2. В чем причина отсутствия спроса

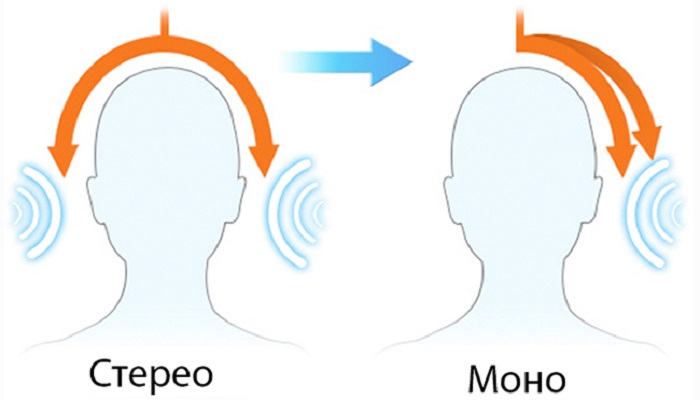

- Различия в моно, стерео и 5.1, 6.1 и 7.1 канальном звуке?

- Монофонический звук

- Стереофонический звук

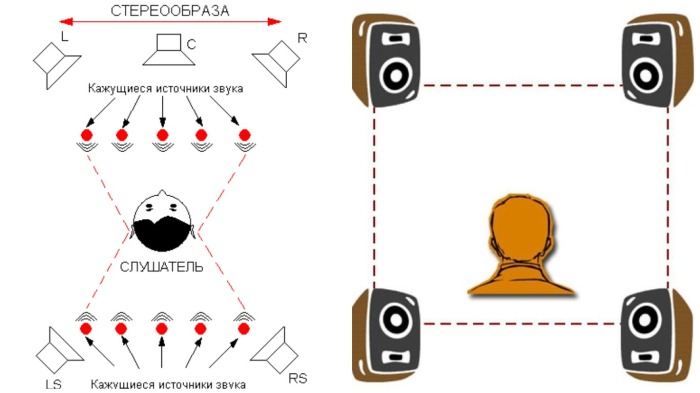

- Многоканальный объемный звук

- 5.1, 6.1 и 7.1-канальный звук

- Наушники для квадрафонии. Основные понятия

- Sound Consulting

- Проектирование студий звукозаписи и звуковых систем

- От монофонического звучания к системам пространственного звучания

Что такое квадро музыка, и Почему от нее отказались во всем мире

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

В течение 65-ти лет стереозвук широко применяется и остается востребованным во всем мире, чего нельзя сказать о квадро звуке, который так и не прижился. Такой результат стал неожиданностью абсолютно для всех его разработчиков и производителей. И для этого есть свои причины.

Зафиксированным фактом самого первого применения эффекта стерео в звучании датируется 1881 годом. В Париже на электровыставке были оборудованы специальные кабинки. Посетители могли прослушать оперу в наушниках в формате стерео. В здании оперы специалистами было установлено два мощных микрофона. Звук транслировался при помощи двух линий телефонного назначения на наушники по отдельности. Очевидцы, посетившие мероприятие, были поражены такими возможностями. К сожалению, осуществить запись было нельзя.

1. От стерео к квадро

В начале двадцатого столетия на регулярной основе в сфере записи стереозвука проводились различные эксперименты. Но применяемые технологии были не только очень сложными, но и дорогостоящими.

Интересно то, что первой стерео-аппаратурой, выпускающейся серийно, оказался магнитофон. Его изобрели намного позже после появления проигрывателя с грампластинками. Стереомагнитофоны первой стала производить фирма из Америки RCA в 1955 г. В 1958 г., спустя еще три года, было налажено производство стерео-грампластинок и, соответственно, проигрывателей.

В течение почти десяти последующих лет моно и стерео существовали параллельно и даже не конкурировали. Моно считалась аппаратурой бюджетного класса и была доступной всем. Стерео имела более высокое качество, а значит и цену. Ее могли себе позволить люди с более высоким достатком.

К концу шестидесятых годов прошлого столетия ряд производителей пришел к выводу, что пора налаживать выпуск еще одного типа устройств – таких, которые бы воспроизводили квадро звук. Причиной принятия этого решения стало не слишком уж хорошее качество аппаратуры, а желание получить определенную прибыль. Создатели решили, что если стерео нашло своего потребителя, пусть и не сразу, то и с квадро ситуация будет аналогичной. Но на этой новинке заработать можно будет больше.

Чтобы делать квадро запись, необходимо наличие четырех каналов. Они есть и в стереомагнитофонах – два в одну и два в другую сторону. По большому счету, нужно слегка переделать обычный стереомагнитофон, чтобы он стал квадро.

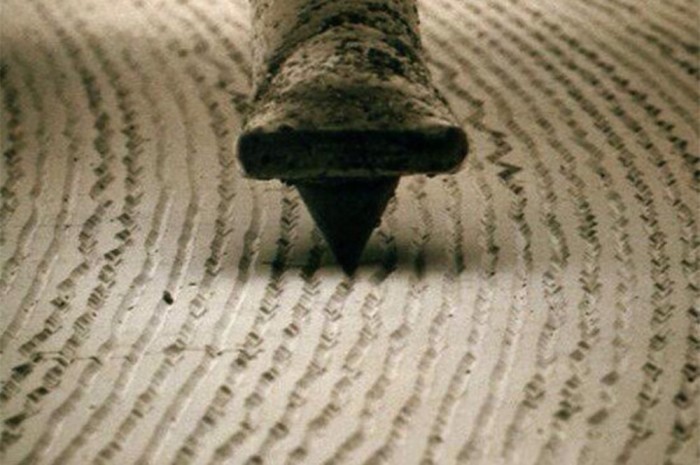

Ну а так как места для дополнительных двух каналов не было, создатели пошли на хитрость. Компании JVC (Япония) и RCA (США) разработали стандарт CD-4 – достаточно интересное решение. Его принцип заключается в том, что на каждый из каналов пластинки производится запись полосы частот 20 Гц-40 кГц. Полоса поделена на два фронтальных стереоканала с частотой 20 Гц-15 кГц. С помощью модуля на полосу с частотой 18 кГц до 45 кГц перенесли тыловые каналы (тоже стерео). Это FM-PM-SSBFM модуляционный тип.

В Columbia Records был разработан «Stereo Quadraphonic». Этот стандарт подразумевал запись на стерео-дорожки комбинированных данных, которые состоят из сигнала фронтальных и тыловых каналов (сдвиг на девяносто градусов). Не лучшее решение, так как межканальное затухание было только 3 Дб. Со временем, конечно, получилось повысить до 12 Дб, но и это не намного лучше. Плюс ко всему, появились сложности с декодированием после того, как комбинированный сигнал передастся по эфиру.

Естественно, заработать хотели абсолютно все производители, поэтому они с энтузиазмом начали заниматься разработкой и выпуском новых усовершенствованных моделей усилителей этого типа.

Не осталась в стороне и советская радиопромышленность. В Союзе появились первые образцы «Феникс-002-квадро» (усовершенствованный до определенного уровня проигрыватель), Электроника ТДК-3 «КВАДРА» (наушники), «Юпитер-квадро» (практически те же, но доработанные магнитофоны и усилители).

2. В чем причина отсутствия спроса

Если в течение небольшого промежутка времени серийное производство усилителя осуществлялось, то все другие разработки были отложены, пока не появится спрос на этот тип звука в Советском Союзе. Но у нас он так и не появился.

В других странах ситуация была не лучше. Даже супер-дорогая реклама не сделала свое дело. Ажиотажа с продажами не было. Можно предположить, что проблема была в том, что при низком эффекте прослушивания цена аппаратуры была слишком высокой.

В сухом остатке мы имеем около десяти лет раскрутки, множество моделей аппаратуры высокого класса, колоссальные затраты и отказ от стандарта. Ситуацию не исправил и Dolby Digital 5.1 (еще один стандарт). Домашние кинотеатры были интересны в момент выпуска, но о них постепенно забыли.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Различия в моно, стерео и 5.1, 6.1 и 7.1 канальном звуке?

Расширьте аудиосистему домашнего кинотеатра дополнительными многоканальными динамиками. Монофонический, стереофонический, многоканальный и объемный звук представляют четыре основных типа звука, с которыми вы можете столкнуться в системах домашнего кинотеатра.

Монофонический звук

Монофонический звук создается одним каналом или динамиком и также известен как монофонический или высококачественный звук. Однотонный звук был заменен стереофоническим или стереофоническим звуком в 1960-х годах.

Стереофонический звук

Стереофонический или стереофонический звук создается двумя независимыми аудиоканалами или динамиками и обеспечивает ощущение направленности, поскольку звуки исходят из разных направлений.

Стереозвук воспроизводит звуки и музыку в разных направлениях или положениях так, как мы слышим вещи естественным образом, отсюда и термин «цельный звук». Стереозвук считается распространенной формой воспроизведения звука.

Многоканальный объемный звук

Многоканальный звук, также известный как объемный звук, создается по крайней мере четырьмя или семью независимыми аудиоканалами или динамиками, расположенными перед и позади слушателя, которые окружают слушателя звуком. Многоканальный звук можно прослушивать на музыкальных DVD-дисках, DVD-фильмах и некоторых компакт-дисках.

Многоканальное звучание началось в 1970-х годах с введения квадрофонического звука, также известного как Quad. Многоканальный звук также известен как 5.1, 6.1 или 7.1 канальный звук.

5.1, 6.1 и 7.1-канальный звук

Вот описание трех распространенных многоканальных настроек громкоговорителей объемного звука для системы домашнего кинотеатра и их наилучшее использование.

- 5.1-канальный звук является стандартным звуковым форматом для фильмов и музыки с пятью основными звуковыми каналами и шестым сабвуферным каналом (называемым первоочередным каналом), используемым для специальных киноэффектов и басов для музыки. 5.1-канальная система состоит из стереопары динамиков, динамика центрального канала, расположенного между стереодинамиками, и двух динамиков объемного звучания, расположенных позади слушателя. 5.1-канальный звук можно найти на DVD фильмах и музыкальных дисках, а также на некоторых компакт-дисках.

- 6.1-канальный звук — это улучшение звука до 5.1-канального звука с дополнительным центральным динамиком объемного звучания, расположенным между двумя динамиками объемного звучания непосредственно за слушателем. 6.1-канальный звук создает эффект более объемного звучания.

- 7.1-канальный звук считается дополнительным улучшением звука для 5.1-канального звука благодаря двум дополнительным боковым динамикам объемного звучания, расположенным по бокам от сидения слушателя. 7.1-канальный звук используется для лучшего охвата звука и более точного позиционирования звуков.

Источник

Наушники для квадрафонии. Основные понятия

Еще одним способом повышения качества звучания наушников является четырехканальное звуковоспроизведение (квадрафония), преимущества которого перед стереофоническим воспроизведением заключаются в уверенной локализации звуков по глубине, ощущении «атмосферы зала» и увеличении площади, на которой проявляется квадрафонический эффект. Квадрафонический проигрыватель имеет четырехканальный усилитель и четыре громкоговорителя, которые располагают обычно по углам комнаты. Два передних громкоговорителя называются левым и правым фронтальными, два задних левым и правым тыльными.

Для того чтобы получить квадрафонический эффект при использовании головных телефонов, в каждом корпусе (левом и правом) располагают под определенным углом по две головки преобразователя (рис. 1), каждую из которых подключают к соответствующему переднему и заднему каналам усилителя. Головка переднего канала направлена прямо в слуховой канал, а головка заднего канала несколько смещена за ушную раковину, поэтому высокочастотные сигналы этой головки воспринимаются ослабленными, что имитирует прослушивание в реальных условиях. Восприятие квадрафонического эффекта в квадрателефонах основано на сложных физиологических особенностях нашего слуха, которые еще не изучены до конца. Очевидно, внешнее ухо представляет собой более сложный аппарат, чем просто раковина, соединенная с барабанной перепонкой.

Рис. 1. Разрез корпуса квадрафонического головного телефона

1 – головка переднего канала; 2 – головка заднего канала;

3 – амбушюр; 4 – корпус.

При пользовании квадрателефонами последние поворачиваются вместе с головой слушателя, поэтому движения головы не позволяют локализовать, источники звучания. В этом заключается основной недостаток квадрателефонов по сравнению с громкоговорителями. Но, несмотря на это, квадрателефоны создают превосходный «эффект присутствия».

Квадрафонические головные телефоны подключают к квадрафоническим устройствам с помощью 5-проводного гибкого шнура и двух штепсельных разъемов. Схема соединения головок в четырехканальных телефонах приведена на рис. 2. Если переключатель В1 установлен в положении «стерео», то обе головки в каждом телефоне соединяются параллельно, и телефоны можно подключить к обычному стереофоническому устройству. В некоторых моделях квадрателефонов головки устанавливают перпендикулярно слуховой раковине, тыльными сторонами друг к другу. Такое расположение в сочетании со специальным электронным устройством улучшает восприятие пространственного эффекта.

Рис. 2. Схема соединения головок в четырех канальных телефонах

Источник

Sound Consulting

Проектирование студий звукозаписи и звуковых систем

От монофонического звучания к системам пространственного звучания

Данная статья была впервые зачитана в качестве доклада на конференции «Воспроизведение звука» в Институте Акустики.

От моно – к стерео…

В 70-е годы по всему миру предпринимались попытки внедрения концепции квадрофонии в качестве правопреемницы стереофонии. Хотя стерео было изобретено ещё в 1930-е годы — по крайней мере, в том виде, в котором мы так широко сейчас им пользуемся — в действительности внедряться в качестве промышленного стандарта оно начало лишь с конца 1950-х годов, и только в конце 1960-х наконец-то практически вся музыка стала записываться в стерео формате. С середины 60-х большинство альбомов выходило уже в стерео формате, а вот пластинки «сорокопятки» с синглами почти повсеместно по-прежнему выпускались в моно формате – даже в начале 1970-х годов. Причина продолжавшегося выпуска моно-синглов состояла, главным образом, в том, что эти пластинки были основными «популяризаторами» альбомов, ведь популяризация тогда в основном осуществлялась по монофоническому радио, т.к. на радиостанциях сигнал генерировался с помощью амплитудной модуляции (речь идёт о радиостанциях, работающих в диапазонах длинных (ДВ), средних (СВ) и коротких (КВ) волн – А.К.) Стереофонические радиопередачи, в которых звучала популярная музыка, были довольно редким явлением в Европе вплоть до 1970-х годов, так как радиостанции, применяющие частотную модуляцию, ещё не были достаточно распространены (здесь – радиостанции, работающие в диапазоне ультракоротких волн – А.К.) Альбомы зачастую по-прежнему издавались в обоих форматах, однако, когда выпускался и стерео и моно вариант, каждый из них сводился по отдельности. Нельзя было сделать моно вариант за счёт простого электрического суммирования стерео микса, ведь тогда бы возникли проблемы совместимости, о которых мы поговорим чуть позже.

В наши дни повсеместным явлением стало прослушивание музыки через системы стереофонического воспроизведения. В моно формате сейчас работают разве что радиоприёмники, встроенные в настольные часы с будильником, да ещё невесть какая «техника». Однако прошло немало времени, прежде чем старые монофонические проигрыватели и музыкальные радиостанции, работающие на принципах амплитудной модуляции, отошли в небытие. Стерео формату понадобилось около пятнадцати лет на то, чтобы окончательно вытеснить моно из разряда «серьёзных» музыкальных форматов, и на протяжении этого времени волей-неволей приходилось решать вопросы «двойного применения» и совместимости между форматами. Причина, по которой для монофонических записей требовалось особое монофоническое сведение, заключалась в том, что электрическое суммирование левого и правого стерео сигналов не соответствует акустическому суммированию стерео звука, воспринимаемого слушателями (более подробно об этой проблеме читайте в 12-й главе книги Филипа Ньюэлла «Project-студии: маленькие студии для великих записей», изд-во «Шоу-Мастер, 2002 г. – А.К.). Это, на первый взгляд, может показаться странным, поскольку электрическое напряжение является аналогом уровня акустического звукового давления (SPL). Действительно, в безэховой камере в осевом направлении – вдоль центральной линии между громкоговорителями – сумма напряжений равна сумме звукового давления левого и правого источников звука (конечно, если предположить, что слушатель воспринимает звук от идеально линейных громкоговорителей). Однако в более привычных условиях прослушивания музыки такого прямого соответствия не существует.

К вопросу о панорамировании

Добиться хорошей совместимости моно и стерео форматов даже в безэховых камерах невозможно не только ввиду отсутствия идеальных громкоговорителей, но и по ряду других причин. Во-первых, в силу того, что у нас два уха, которые не могут быть одновременно направленными вперёд и находиться точно на центральной линии, мы не можем полноценно суммировать звук. Во-вторых, такое явление, как взаимная связь между самими громкоговорителями, порождает позиционно-частотную зависимость звучания во фронтальной плоскости по мере вращения регулятора панорамы в сторону от центральной точки. Основной смысл этого явления состоит в том, что звуковые образы при панорамировании регулятором панорамы слева направо прослушиваются с различным тональным (частотным) балансом в позиции слушателя в зависимости от того, в каком месте панорамы они находятся. Образ, спанорамированный в центр, при воспроизведении из двух громкоговорителей не будет звучать точно так же, как при воспроизведении только из одного громкоговорителя – неважно, левый это или правый громкоговоритель из двух, входящих в систему, или же одиночный громкоговоритель, помещенный в точке нахождения фантомного образа. А отсюда и правило: «сначала панорамируй, а потом эквализируй!».

Есть ещё и третья причина, которая усложняет проблему совместимости моно и стерео форматов – это влияние, которое оказывают на суммарное звучание отражения от поверхностей помещения. Отражения, порождаемые двумя громкоговорителями и совокупно окрашивающие спанорамированный в центр фантомный образ, будут создавать иную структуру отражений, чем отражения, возникающие от одного расположенного по центру монофонического источника звука. Благодаря этому меняется весь воспринимаемый звук: и не только в том плане, что он по-разному окрашивается ввиду различий в структуре самих отражений от поверхностей, но и в плане того, какую нагрузку впоследствии эти отражения оказывают на сами громкоговорители, влияя, таким образом, на звуковой сигнал, излучаемый ими.

Поэтому не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что микс, который сводится при прослушивании через пару контрольных мониторов – будь он в моно или в стерео формате – в особенности, если это делается в помещении, обладающем сколько-нибудь значительной акустической «живостью», уже потенциально будет сильно отличаться от моно микса, сводящегося через один центральный контрольный монитор. В те дни, когда моно формат был ещё востребован, почти повсеместно было заведено сводить монофонический микс на одном контрольном мониторе, а не на стерео мониторах при расположении всех регулировок панорамы в микшере по центру. Применение двух контрольных мониторов для сведения монофонического фантомного образа выдвинуло на передний план старую дилемму регулировок панорамы. Ведь в этом случае для соблюдения относительного баланса между звуковыми образами, находящимися по центру, и другими инструментами, сводящимися в моно формате, уровень звукового сигнала при панорамировании его в центральную позицию по идее должен быть понижен в электрическом плане на 6 dB.

С другой стороны, когда микс прослушивается в стерео, то для сохранения относительного баланса достаточно уже того, чтобы уровень сигнала, панорамируемого в центр, был ниже уровня сигнала, разведённого по краям панорамы, всего лишь на 3 dB. По крайней мере, именно такое соотношение характерно для помещений, которые не являются безэховыми. В прежние же времена контрольные комнаты в своем большинстве были более «живыми» в акустическом смысле, чем большинство контрольных комнат нашего времени, поэтому часто в качестве компромисса выбирали один из вариантов ослабления сигнала в пределах от 4 до 2 dB. Этот вопрос широко освещался в докладе на недавно состоявшейся конференции AES. И всё же, хотя где-то в году 1970-м подобные рассуждения о законах панорамирования ещё оставались «притчей во языцех», уже тогда преобладание стерео формата становилось почти повсеместным. Широкое распространение стереофонических магнитол, бум-боксов, радиостанций, работающих в диапазоне FM и транслирующих в стерео формате, а также недорогих музыкальных центров стало вестниками скорой «кончины» моносинглов. Это вскоре привело к тому, что вопрос совместимости с моно форматом начал терять всякий смысл.

Примерно в 1970-м году – в то время, когда тема совместимости с моно форматом оставалась ещё относительно актуальной – существующие проблемы совместимости получили существенное продолжение благодаря появлению квадрофонии, цель которой состояла в том, чтобы как бы «окутать» слушателя звуком. По сравнению с моно форматом, стереофония оказывала на слушателя потрясающее впечатление, создавая ощущение реальности и близости происходящего. Это одна из причин столь широкого распространения музыкальных стерео систем. Для большинства людей разве что высококачественные дорогущие моно системы hi-fi класса могли хоть как-то соперничать с тем ощущением «дополнительного измерения», которое создавала дешёвая стереофоническая аппаратура. А в дальнейшем появились большие надежды (по крайней мере, среди тех, кто занимался сбытом аппаратуры) на то, что и квадрофония станет таким же прорывом в «пространственном» развитии музыкальных систем, только на этот раз уже по отношению к стерео формату.

Разумеется, тут же стала вырисовываться проблема – на сей раз проблема совместимости квадро, стерео и моно форматов. Хотя изготовление монофонических миксов для выпуска синглов по-прежнему оставалось достаточно распространённым явлением (по сути, в той же мере, как и изготовление отдельных вариантов монофонических миксов для альбомов), это было то время, когда большинство записей делалось всё ещё на восьми или, в лучшем случае, на шестнадцати дорожках. На сведение обычно смотрели как на относительно скоротечную операцию, но уже очень скоро – с появлением 24-дорожечных магнитофонов – ей суждено было стать более длительной и более изощрённой процедурой, причём появление такой аппаратуры совпало со взлётом квадрофонии. Перспектива делать из 24-дорожечной сессии три отдельных варианта сведения в моно, стерео и квадро форматах не радовала не только музыкантов и продюсеров, но, в силу своей затратности, и компании звукозаписи. Ведь если изготовление нескольких вариантов сведений требовало немалых денег, то окупить затраты на изготовление микса в квадро формате способны были лишь те немногие альбомы, которые могли бы стать потенциальными бестселлерами, а это в свою очередь могло бы привести к ограничению спроса на бытовую звуковоспроизводящую аппаратуру. Для массовых же продаж аппаратуры потребовалось бы наводнить рынок записями в большом ассортименте.

Горький опыт квадрофонии

Идея квадрофонии была изначально плохо продумана и воплощена. Ажиотаж на рынке был настолько велик, а знание принципов психоакустики было столь редким явлением, что фирмы грамзаписи пускались во все тяжкие, пытаясь извлечь из квадрофонии даже больше того, что позволяли законы психоакустики. А ещё они столкнулись с конкуренцией между различными системами, применявшимися для нанесения четырёхканальной записи на виниловый диск. И вот, наконец, появилась вполне приемлемая система – система Ambisonics, усовершенствованная покойным Майклом Герзоном (Michael Gerzon) и очень сильно перекликавшаяся с системой Matrix H, разработанной Би-Би-Си (BBC). Однако к этому времени столько денег уже было вложено в более старые системы кодирования/декодирования, что транснациональные компании уже ничего не хотели менять, а лишь с пеной у рта отстаивали превосходство своих собственных систем. Впоследствии все эти системы мирно и плавно ушли в небытие. Правда, фирма Dolby продолжала работу над системой Dolby Stereo Surround для кинематографа, а затем и над своей усовершенствованной системой Pro Logic, но всё это делалось только для кинематографа (о разнообразных системах объёмного звука можно прочесть в журнале “Install Pro” 17/2002, стр.64-80 – А.К.). Квадрофония как сугубо музыкальный формат прекратила своё существование к 1980 году.

Системы кодирования и ограничения, связанные с ними

Если говорить вкратце, существовало два основных способа кодирования четырёх каналов по двум сторонам канавки винилового диска: фазовое кодирование и кодирование посредством модуляции несущей частоты 38 kHz. Впрочем, ни тот, ни другой вариант нельзя было использовать для магнитофонных кассет, поскольку кассеты не состоянии записывать с такой высокой частотой, как 38 kHz, равно как и не обеспечивают точность записи по азимуту, которая необходима для устойчивого фазового кодирования. Правда, и с винилом у обеих систем были нелады: диски, записанные с помощью модуляции несущей частоты, нельзя было воспроизводить с помощью обычных стереофонических звукоснимателей – ведь для того, чтобы не повредить очень тонкие модуляционные бороздки на уровне несущей частоты требовались особые звукосниматели. Диски же, записанные путём фазового кодирования, можно было воспроизводить не только с помощью обычных стерео звукоснимателей, но и на стереофонических системах. Беда была лишь в том, что системы кодирования, обладающие более высокой степенью стерео совместимости, обычно проигрывали по звучанию в квадрофоническом формате, и наоборот. Каждая из таких систем также обладала особой – присущей только ей – областью формирования звуковых образов, которая, коль скоро требовалась стереофоническая или монофоническая совместимость, не вполне совпадала с квадрофонической локализацией звука.

Например, квадрофонический образ, спанорамированный в системе SQ в центральной задней точке, будет не совпадать по фазе при прослушивании в стерео или моно формате, и, следовательно, едва ли будет слышен. Кроме этого, разные системы обладали разными характеристиками «сворачиваемости» в смысле квадро-стерео совместимости (о проблемах «сворачиваемости» читайте в статье «Fold-down or melt-down», журнал “Шоу-Мастер”, №2, 2003 г.). Например, звук, помещённый в правой задней точке в системе SQ, окажется смещённым в стерео панораме лишь наполовину вправо, тогда как в системе QS он окажется смещённым далеко в сторону от правого переднего (фронтального) громкоговорителя. Вот поэтому и многоформатные квадрофонические диски, сделанные из одной и той же четырёхдорожечной мастер-копии, будут создавать совершенно разные панорамы размещения фантомных образов при прослушивании в стерео формате. Ещё хуже обстояло дело у некоторых из систем: если фантомный образ панорамировался в центральную переднюю точку в квадрофонической конфигурации, то если даже при воспроизведении в стерео режиме он по-прежнему оставался в центральной передней точке и обладал соответствующим уровнем громкости, в сигнале обнаруживался сдвиг по фазе между левым и правым громкоговорителями. Такое отсутствие синфазности центрального образа часто снижало его «пробивную силу» (punch) и «размазывало» звук в передней центральной точке. А ведь именно в этой точке зачастую концентрируется самая важная информация. Точно таким же образом «пробуксовывала» совместимость и при прослушивании дисков в моно формате.

Шаги навстречу созданию систем пространственного звучания

До сих пор мы рассматривали только квадрофонические системы с конфигурацией, показанной на рисунке 1, при которой слушатель сидит в центре четырёхугольника, образованного четырьмя громкоговорителями, лицом к центральной точке между парой фронтальных громкоговорителей. А вот в системе Dolby Stereo, а также в некоторых вариантах системы Ambisonics, появившихся примерно в то же время, произошла переориентация четырёх каналов. На рисунке 2 показана конфигурация такой системы, при которой между парой фронтальных левого и правого громкоговорителей по центру находится ещё один – дискретный – громкоговоритель. Четвёртый канал делится между двумя громкоговорителями, расположенными слева и справа позади слушателя. И хотя на эти задние громкоговорители подаётся монофонический (одинаковый) сигнал, их физическая разнесённость способствует созданию ощущения большей пространственности. К сожалению, эта во многом более рациональная система появилась слишком поздно и не смогла возродить интерес к квадрофонии со стороны фирм грамзаписи.

Психоакустические моменты, полезные для систем пространственного звучания

Как мы уже видим, четырёхканальная квадрофоническая система, показанная на рисунке 1, безнадёжно плоха. Стерео формат уже сам по себе – это очень нестабильная иллюзия, а его психоакустические принципы хорошо работают только тогда, когда нос слушателя направлен прямо в центральную точку между громкоговорителями. А как только громкоговорители оказываются со стороны затылка слушателя, то мало того, что ухудшается восприятие слушателем высоких частот, но ещё и сильно сужается его способность различать местоположение инструментов в панораме. Если же слушатель сидит где-то с краю, то локализация инструментов становится и того хуже и нестабильней – ведь он слышит их в основном одним ухом. Вот и были предприняты попытки улучшить локализацию инструментов за счёт так называемых «логических» декодеров, работа которых основывалась на методике попеременного усиления звука в разных точках (gain riding techniques). В некоторых системах, основанных на методике фазового кодирования, основное разнесение каналов составляло всего лишь 3 dB, и без логических декодеров формирование образов в таких системах было очень плохим, если не сказать – никаким. Таким образом, получалось, что у нас есть плохие системы кодирования/декодирования, которые работают на не вполне понятных нам принципах. Оглядываясь назад, с удивлением отмечаешь, какое большое количество людей искренне считали, что локализация образов в квадрофоническом формате зависит от положения ручки-регулятора панорамы на микшерном пульте, а не от психоакустических особенностей человеческого восприятия.

Звуковая стабильность вызывала затруднения даже у тех, кто работал над сведением дискретных четырёхканальных записей, и это – в специально оформленных квадрофонических контрольных комнатах! По сути, звуковые образы были стабильными только для человека, сидящего в геометрическом центре по отношению к громкоговорителям; хорошо было бы при этом ещё зажать его голову тисками, чтобы он не вертелся. Когда делались попытки расположить звуки по центру головы слушателей, эти звуки не могли не восприниматься абсолютно по-разному двумя разными людьми, сидящими рядом – лишь по обе стороны микшерного пульта. Особенно досадовать приходилось музыкантам, когда оказывалось, что то, на что они так надеялись, на поверку оборачивалось ничтожным результатом. То, на что они надеялись, оказалось столь же недостижимым, как для осла морковка, подвешенная на палочке – видит око, да зуб неймёт. Психоакустические уроки, усвоенные из квадрофонии, вполне применимы и к surround-форматам, однако на этот раз мы, вооружившись полученным знанием, можем уже не требовать от них слишком многого и не страдать потом от разочарований. Мы также убедились в том, что четыре громкоговорителя – по одному в каждом углу комнаты – это совсем не то, что нам нужно. А то, что показано на рисунке 1 – уже только факт истории и не более того.

Ограничения, связанные с контрольными комнатами

Ещё одной большой проблемой была проблема совместимости между разными квадрофоническими контрольными комнатами, не говоря уже о совместимости таких контрольных комнат с бытовыми условиями слушателей. Когда-то, во времена господства моно формата, совместимость контрольных комнат большой проблемы не представляла. Даже если акустическая отделка контрольных комнат была крайне незамысловатой, любую проблему в плане общего звучания можно было решить, не особенно напрягаясь – достаточно было лишь соответствующим образом изменить позицию либо громкоговорителя, либо слушателя. А вот с появлением стерео формата появилась и проблема: отыскать такие контрольные комнаты, которые бы не только хорошо звучали, но ещё и давали бы такие стереофонические результаты, которые были бы хорошо «переносимы» для прослушивания в бытовых условиях. Казалось, что проблема совместимости увеличивалась в квадрате – по отношению к количеству громкоговорителей. Очевидно, что в стереофонических условиях оба громкоговорителя, образующие стерео пару, должны позиционироваться как единое целое; ничего не добьёшься, если в погоне за улучшением звучания будешь манипулировать ими поодиночке. Да и слушатель должен оставаться в чётко определённых границах, а поэтому и свобода перемещения существенно сужалась по сравнению с той, что существовала во времена моно. Но, тем не менее, преимущества стереофонии были столь разительными, что работа в направлении решения этих проблем продолжалась.

В то время, когда появилась квадрофония, разработки концепций акустического оформления контрольных комнат пребывали ещё в младенческом состоянии; этим-то и обусловлено то, что акустика контрольных комнат была, в общем-то, неважнецкой. Акустический дизайн таких комнат разрабатывался в основном «на ощупь». Поэтому неудивительно, что первые специально спроектированные квадрофонические контрольные комнаты зачастую представляли собой точные копии передних половин лучших контрольных комнат стерео формата. К несчастью, некоторые из таких «лучших» стереофонических комнат были лучшими только благодаря удачному акустическому дизайну своих задних половин. Нарастание проблем в низкочастотном диапазоне в некоторых квадрофонических контрольных комнатах, построенных по вышеуказанному принципу, было настолько большим, что в них едва удавалось хоть как-то добиться сносного музыкального и тонального баланса. Серьёзные работы по акустическому дизайну квадрофонических комнат начали в основном предприниматься с 1973 по 1979 годы, но успех большинства из них был весьма ограничен. И здесь интересно отметить такой факт: лишь после того, как в начале 1980-х годов было покончено и с квадрофонией, и с ограничениями, связанными с нею, стали массово, как грибы после дождя, появляться более совершенные – с точки зрения психоакустики – концепции дизайна стереофонических контрольных комнат.

Хрупкая природа фантомных образов

В двух докладах, зачитанных на 103-й конференции Общества Аудиоинженеров (Audio Engineering Society – AES), проходившей в сентябре 1997 г., была поднята тема: что нужно для того, чтобы обеспечить оптимальные условия мониторинга в стереофонических контрольных комнатах? В этих докладах довольно много говорилось и о сложностях, связанных с акустическим взаимодействием громкоговорителей. В этих докладах были сформулированы, пусть и немного «зыбкие», требования по обеспечению постоянства воспроизведения стереофонических фантомных образов. Искажения звучания, возникающие в связи с изменением позиции слушателя, позиции громкоговорителя, влиянием поверхностей помещения, акустическим взаимодействием между самими двумя громкоговорителями (акустическими системами, мониторами) и взаимодействие помещения с каждым из громкоговорителей – все эти факторы как бы «сговорились», чтобы лишить стереофонию сколько-нибудь прочного основания. И хотя концепция стереофонии может работать весьма хорошо в условиях, близким к идеальным, по своей сути, она является довольно нестабильной. А когда квадрофония попыталась увеличить число планов фантомного образа до четырёх, мало удивительного в том, что она потерпела крушение из-за своей собственной усложнённости. Кстати, в конце квадрофонической эры многие звукоинженеры сведения и продюсеры начали заниматься только стереофоническим фронтальным планом, используя задний план лишь для придания звучанию объёмности или для спецэффектов. Эти столь тяжко полученные ими уроки, в основной своей массе, распространяются и на современные концепции систем пространственного звучания.

По иронии судьбы, такая методика идеально подошла и для отлично себя зарекомендовавшей системы кодирования Ambisonics, и хорошо вписалась в концепцию Dolby Stereo Surround (которая проложила путь системе Dolby Digital Surround System, столь широко применяемой нынче в кинотеатрах). Однако отсутствие на потребительском рынке дискретных стабильных удобных четырёхканальных систем хранения информации было, возможно, последним гвоздем в крышке гроба квадрофонической идеи. Может быть, это было и к лучшему, поскольку «похороны» квадрофонии создали более чистую среду для повторного зарождения серьёзного интереса к пространственному звуку в 1990-х годах. В течение этой десятилетней паузы прочно вошли в жизнь цифровые многоканальные бытовые системы, да и у кинематографа было время на внедрение своих систем пространственного звучания. А ещё за это время был накоплен значительный опыт в плане создания систем пространственного звучания и наработаны техники сведения. И уже казалось, что вот-вот перед нами наконец-то откроются новые и гораздо более реальные перспективы услышать настоящее многоканальное звучание.

Подготовка к реализации идеи surround-формата для сугубо музыкального применения

Теперь у нас есть отличная возможность разработать принципы, которые бы легли в основу surround-формата для сугубо музыкального применения. До сих пор звук, записанный в surround-формате, практически всегда выступал в роли приложения к видеоряду, будь-то видеопродукция, «картинка» на телевидении или в кинематографе. А при одновременном восприятии зрительных и слуховых образов более определяющими для сенсорики человека являются как раз зрительные визуальные образы. Конечно, в лучших образцах surround-продукции звуковые дорожки выполнены с высочайшим качеством, но это качество достигается, как правило, благодаря тому, что они записываются в очень дорогих и внушительных по размеру кинематографических студиях или видео студиях. В таких студиях обычно трудится много высококвалифицированных специалистов – явление, которое было характерно и для значительной доли студий звукозаписи 20-летней давности. Интересно представить себе, по какому пути будут развиваться события, когда surround-формат для сугубо музыкального применения станет массовым явлением на рынке?

Индустрия звукозаписи вышла уже на такой уровень развития, когда запись в больших профессиональных студиях с большим количеством опытного технического персонала по карману разве что небольшому количеству самых известных музыкантов. Подавляющая же доля стереофонической продукции производится в помещениях с минимальной акустической отделкой, в которых и работников-то – всего ничего! К настоящему моменту только в студиях Великобритании насчитывается – ни много, ни мало – около сотни систем кодирования в формате Dolby Surround, однако по большей части такие системы находятся не в комнатах, специально спроектированных для работы с музыкальным материалом в surround-формате, а в помещениях, лишь как-то переделанных для этой цели. Такие условия, по всей видимости, не могут обеспечивать единообразие, по крайней мере, в том, что касается выполнения работы по самым высоким стандартам или достижения оптимальной совместимости как между самими студиями, так и между их конечной продукцией и бытовыми условиями её воспроизведения. Большинство из них – это всё-таки те же стереофонические контрольные комнаты с электронной начинкой, позволяющей обрабатывать материал в surround-формате. Давайте же посмотрим, что нам нужно для создания специализированной контрольной комнаты surround-формата, обладающей к тому же полной стереофонической совместимостью, и которую можно было бы построить в рамках разумного бюджета, если принять во внимание нынешнее состояние рынка аудиозаписей.

Уже сейчас становится ясно, что так называемая система пространственного звучания surround 5.1 закрепилась и пребудет с нами на протяжении всего обозримого будущего. В этой системе используются три широкополосных фронтальных громкоговорителя, расположенных слева, по центру и справа. Есть ещё также два широкополосных канала для информации, поступающей с тыла – слева и справа, а также ещё один канал – обычно с ограниченной полосой частот – под отдельный субвуфер. В большинстве современных стереофонических контрольных комнат симметричными являются их левая и правая половины, а вот фронтальная и тыльная части контрольных комнат являются ассиметричными. Такая компоновка как нельзя лучше подходит и для контрольных комнат surround-формата, когда при работе со звуком для звукоинженера доминирующим является фронтальный звуковой план, что и предусмотрено нынче во всех рабочих методиках и рекомендациях. Вместе с тем, следует помнить, что такая компоновка никак не подходит для старой квадрофонической концепции всестороннего звукового поля. Об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

Важность наличия дискретного центрального фронтального громкоговорителя

Одним из важнейших достоинств surround-форматов «5» и «5.1» является то, что в них используется дискретный центральный фронтальный громкоговоритель. Именно применение центрального фронтального канала дало системе Dolby Stereo большущее преимущество над старыми квадрофоническими системами. Возможно, самое слабое место двухканальной стереофонии как раз и состоит в нестабильности центрального образа, который, в большинстве случаев, является именно тем местом, куда при сведении панорамируют основные партии, например, вокал. В позицию центрального фантомного образа сводятся обычно также и бас-барабан, и бас гитара – два инструмента из числа наиболее уязвимых при несогласованности акустики помещений. А вот если эти инструменты спанорамировать в дискретный фронтальный канал, стабильнее станет не только стерео панорама для разных позиций прослушивания, но и во многом уменьшатся проблемы, связанные с акустическими и тембральными особенностями различных помещений (см. ссылку. 1). Ведь дискретный центральный фронтальный канал является источником монофоническим, а в начале этой статьи мы уже упоминали о том, что проблемы совместимости во времена монофонических контрольных комнат проявлялись гораздо реже.

Если мы хотим реализовать все преимущества системы пространственного звучания (в том числе и surround-формата), нам следует самое пристальное внимание уделить центральному фронтальному каналу. Это – ключ к повышению стабильности образов и точности воспроизведения звука. Поэтому более чем неразумно устанавливать на центральный фронтальный канал громкоговоритель (монитор) плохого качества или недостаточной выходной мощности. Но, к несчастью, нынче довольно часто встречается случай, когда в центральном фронтальном канале используется громкоговоритель (монитор) размером поменьше, чтобы легче было устроить смотровое окно из контрольной комнаты или пристроить пару-тройку видеомониторов. К сожалению, очень уж расхожим стало мнение, что центральный фронтальный канал является сугубо диалоговым каналом, а это приводит к разбазариванию потенциальных возможностей трёхканального фронтального стерео. Продолжим далее. По причинам взаимодействия громкоговорителей, находящаяся в центральной фронтальной позиции акустическая система с низкочастотным громкоговорителем будет тембрально отличаться как от находящихся слева и справа физически идентичных ей громкоговорителей, формирующих центральный фантомный образ, так и от левой и правой акустических систем со спаренными низкочастотными громкоговорителями. Причём отличаться она будет не только от громкоговорителей, взятых по отдельности, но и от суммарного звучания их пар. В связи с этим часто принимают решение выровнять звучание с помощью эквалайзера, но такие решения могут оказаться несостоятельными при воспроизведении на других системах.

Учитывая важность центрального фронтального образа, когда в одном центральном громкоговорителе могут звучать и вокал, и бас-гитара, и другие инструменты, можно назвать ещё одну – даже более важную – причину, почему центральный фронтальный монитор должен быть такого же размера, что и левый и правый мониторы, образующие стерео пару. И действительно, вместо того, чтобы иметь центральный фронтальный монитор, который способен выдавать лишь половину мощности по низким частотам по сравнению с соседними мониторами (как это наблюдается в том случае, когда в центральном фронтальном мониторе установлен только один низкочастотный громкоговоритель, а в паре мониторов по его бокам – по два низкочастотных громкоговорителя), лучше иметь такой монитор, который бы мог принимать сигнал хотя бы вдвое большей мощности, чем сигнал, подаваемый на левый и правый мониторы стерео пары – ведь в таком случае фантомный образ будет формироваться с одинаковым уровнем звукового давления (SPL). Мало того, поступающий на центральный фронтальный монитор сигнал может быть даже чуточку большим по мощности, если учесть то, что стерео пара мониторов будет излучать дополнительную мощность по низким частотам за счёт удваивающейся области их излучения (или же увеличивающейся даже в четыре раза, когда в качестве левого и правого мониторов стерео пары используются мониторы с двумя низкочастотными громкоговорителями в каждом, а по центру будет установлен монитор только с одним низкочастотным громкоговорителем), и то, насколько это влияет на взаимодействие громкоговорителей. Ведь просто подумайте: бас-гитара, воспроизводимая монитором центрального фронтального канала с одним низкочастотным громкоговорителем, будет звучать совсем не так, как фантомный центральный образ бас-гитары, воспроизводимый четырьмя низкочастотными громкоговорителями, которые установлены в мониторах стерео пары – по два слева и справа.

В самых высококачественных системах стереофонического воспроизведения использование отдельных монофонических субвуферов, в общем-то, не приветствуется. Ведь если очень тщательно не выверена позиция всех громкоговорителей, может возникнуть рассогласование в прибытии сигналов в позицию слушателя и, как следствие – проблемы неустойчивого звукоформирования, дающие «размазанный» звук. Вместе с тем, при возникновении проблем мониторинга, иногда можно – продуманно расставив акустические системы и воспользовавшись монофоническим субвуфером – исправить ситуацию и сделать систему мониторинга работоспособной. Здесь, как и в случае с монофоническими контрольными комнатами, если низкочастотное звучание является неровным, то, переставляя единичный источник, можно намного проще добиться улучшения общего звучания, чем переставлять пару источников. А уж когда мы переходим к расширенной системе, состоящей из нескольких источников, как в случае (когда уж на то пошло) с surround-форматом, дискретный низкочастотный источник может стать несомненным преимуществом. В большинстве случаев затраты, на которые приходится идти, работая в стерео, выше, чем стоимость всей surround-системы, с учётом той пространственности звучания, которое она даёт.

При использовании единичного источника, работающего на очень низких частотах, скажем, ниже 80 Hz или 100 Hz, вероятность проблем, связанных с акустикой помещения, снижается неимоверно. К тому же, как и во времена господства моно, при единичном источнике звука совместимость акустики комнат становится не такой серьёзной проблемой, поскольку звучание становится менее зависимым от позиции громкоговорителя и возникает меньше сложных резонансных схем. Идеальное место для размещения субвуфера – это фронтальная стена, однако располагать его, в большинстве случаев, нужно не по центру. Это позволяет избежать симметричного воздействия на акустику комнаты, поскольку левое и правое пространство (т.е. левая и правая «половина» комнаты), на которые направлено излучение субвуфера, будут разными по модальным частотам. Таким образом, моды на одних и тех же частотах не накладываются, как правило, друг на друга зеркально, а лишь пересекаются друг с другом. Правда, этот метод обычно даёт немного большее количество пиков и провалов в общем звучании, однако эти пики и провалы имеют меньшую амплитуду, чем накладывающиеся друг на друга моды симметрично резонирующего помещения, а поэтому менее заметны на слух.

К вопросу о расстановке громкоговорителей

Во избежание проблем, связанных с рассогласованием времени прибытия сигналов в позицию слушателя, три основных фронтальных громкоговорителя следует располагать по дуге окружности, центр которой приходится чуть позади основной, самой важной позиции слушателя. Субвуфер тоже должен располагаться на этой дуге, обычно на полпути между центром и левым или правым громкоговорителем. Передняя фронтальная стена, в которую монтируются мониторы, должна быть максимально жёсткой, а усилители в идеале должны устанавливаться за стеной, как можно ближе к громкоговорителям, чтобы для подключения громкоговорителей можно было использовать спикер-кабель минимальной длины. Компоновка мониторов заподлицо в фронтальную стену сейчас уже является практически обязательным условием в мире кинематографа, будь то сведение или воспроизведение кинематографического материала. На до отметить, что этот удачный подход нужно распространить и на создание сколько-нибудь серьёзных студий surround-формата, использующихся для сугубо музыкального применения.

Обычай жертвовать центральным фронтальным монитором во имя того, чтобы за счёт большого смотрового окна получить лучшую обзорность студийного помещения, расположенного перед контрольной комнатой, можно компенсировать тем, что строить специальные контрольные комнаты – микшерные комнаты – которые будут предназначены исключительно для сведения накопленного материала. Такая практика была довольно распространена 25 лет назад, хотя для оснащения такой комнаты в то время требовалось намного меньше оборудования, чем сейчас. В наши дни стоимость оборудования отдельной микшерной комнаты стерео формата уже и так сопоставима со стоимостью всей студии звукозаписи, а поэтому из экономических целей предпочтение отдаётся строительству многоцелевых контрольных комнат. Однако в кинематографе запись и сведение редко выполняются в одной и той же контрольной комнате, поскольку кинематографисты хорошо понимают, что одно и другое требует разных подходов. В первом случае – во время записи – музыканты исполняют музыку под эпизодическую «картинку» (которая транслируется на экран в студийном помещении). А во время сведения студийный персонал сводит уже полномасштабный фильм (или большие его фрагменты) в микшерных комнатах (студиях дубляжа). В микшерных комнатах surround-формата никто ничего не записывает, поэтому в контрольной комнате, при желании, студии звукозаписи могут иметь большое фронтальное смотровое окно и центральный фронтальный монитор уменьшенного размера, использующийся для оперативной сверки. С другой стороны, для высококачественного сведения звука в surround-формате нужно нечто другое, и окна контрольных комнат сюда уже не вписываются.

Различия в динамическом диапазоне и сенсорные взаимосвязи

При сведении звука в surround-формате для кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм применяют разные методики сведения, поскольку уровень звука и его баланс в миксе должен соотноситься не только с действием картины, но и с размером изображения. Например, для изображения движущегося танка во весь экран телевизора, расположенного на небольшом расстоянии от зрителя, требуется свой особенный «естественный» уровень звука. Изображение удалённого танка на киноэкране, которое, как оказывается, имеет тот же физический размер, что и полноэкранное изображение на телевизоре, находящемся недалеко от зрителя, казалось бы требует такой же громкости звука (см. рис. 3). Однако, танк во весь кадр на большом киноэкране (здесь танк выглядит просто огромным) вроде бы должен сопровождаться гораздо большей громкостью звука. У нас в сознании есть очень устойчивые впечатления о размере чего-то того, что мы узнаём, и мы можем соотносить размер видимого объекта с расстоянием до него. Мы инстинктивно знаем, какой уровень звука мы ожидаем услышать от визуального изображения определённого видимого размера. Вместе с тем, очевидно, что жизнеподобный размер требует жизнеподобного динамического диапазона – это именно то, что стараются донести до зрителя современные фильмы, чтобы максимально повысить общее впечатление от увиденного.

Конечно же, в просмотровом зале пиковые уровни звука, ассоциирующиеся с большим экраном, должны бы быть намного больше, чем те, которые ассоциируются с «картинкой» такого небольшого размера, которую мы можем с определённостью ожидать от домашних кинотеатров. На сеансе в кинотеатре, оборудованном системой Dolby Digital Surround, минимальный уровень шума составляет где-то 35 dBA, а пиковые уровни превышают 110 dBA. Полезный динамический диапазон составляет, таким образом, 75 dB. В бытовых условиях, и размер экрана и соседи могут позволить Вам достичь пикового уровня не более 90 dBA, и к тому же во многих жилищах минимальный уровень шумов будет повыше – с учётом уличного движения, погодных условий, шума от других жильцов, холодильников, стиральных машин и Бог знает ещё каких источников шума. В таких обстоятельствах, при минимальном уровне шума 40 dBA и пиковом уровне 90 dBA получается полезный динамический диапазон всего 50 dB, т.е. на целых 25 dB меньше, чем позволяет оптимально сбалансированный вариант сведения для того же фильма, но в расчёте на демонстрацию его в кинозале. Ввиду сложного взаимодействия музыки, диалогов и эффектов и принимая во внимание необходимость достоверного воспроизведения саундтрека, применение простых методов сжатия и расширения динамического диапазона при перенесении саундтрека из одной системы в другую вряд ли принесёт удовлетворительный результат. Для того чтобы добиться максимальных результатов, для разных целей необходимо делать разные варианты сведения.

С другой стороны, если говорить о грядущем пришествии surround-формата, имеющего и сугубо музыкальное применение, то ограничений, связанных с размером изображения, там не будет. Поэтому будет, по-видимому, логичным, если мы по-прежнему будем придерживаться существующих принципов сведения звука в surround-формате именно с учётом конкретного потребителя. Ещё одно «измерение», которое дают системы пространственного звучания, может порождать новые мощные ощущения, но для того, чтобы достичь максимального эффекта при создании сугубо музыкального продукта, может потребоваться микс, совершенно отличный от того, который был бы оптимальным, если бы эта же музыка относилась к изображению в кинематографе или видеоряду на телевидении (или даже была ему подчинена). Для сведения сугубо музыкального продукта вероятно будут применяться те же методы, что и в стереофонии, когда для контроля в процессе сведения используются и большие мониторы, и мониторы ближнего поля. А общий динамический диапазон музыкального продукта будет подбираться таким, чтобы наилучшим образом соответствовать всему спектру условий прослушивания, включая допустимые уровни громкости.

Оптимизация тыльных мониторов

Вопрос выбора тех громкоговорителей, которые, собственно, и являются громкоговорителями окружения (англ. – surround loudspeakers – А.К.), т.е. тыльных (задних) громкоговорителей, порождает несколько дилемм. Так, с целью создания максимально диффузного (рассеянного) звукового поля, равномерно охватывающего весь зрительный зал, кинематограф пошёл по пути использования большого количества распределённых громкоговорителей. Этот принцип хорошо «работает» в кинотеатрах, построенных по соответствующим акустическим нормам, в которых у большой зрительской аудитории должно складываться впечатление общей пространственности звучания, такое, чтобы никто из зрителей не мог определить, какой громкоговоритель является источником звука. Если бы, скажем, использовалась лишь одна пара тыльных громкоговорителей, а звуковая дорожка была бы оптимально сбалансированной в расчёте на человека, сидящего в центре кинозала, то зритель, сидящий в переднем ряду, слышал бы звучание, в котором полностью бы преобладал звук от фронтальных громкоговорителей, тогда как человек, сидящий в заднем ряду, возле одного из громкоговорителей тыльной пары, образующей звуковое окружение, слышал бы явно завышенный уровень звука заднего канала. Решить эту проблему в больших залах можно только путём применения множества пространственно распределённых громкоговорителей.

В домашнем же кинотеатре ситуация совсем иная. Потенциальный дисбаланс уровней звучания по всей площади прослушивания не так уж велик, как и размер помещения, которое должно равномерно покрываться звуком. К тому же, акустика бытовых условий прослушивания разнится намного больше, чем акустика специально спроектированных кинотеатров, а поэтому не может быть и речи о диктате каких-то чрезмерно жёстких постулатов. Кроме того, наши бытовые условия, как правило, в большей степени отвечают surround-формату, который используется именно в сугубо музыкальном применении. Для того, чтобы в бытовой обстановке сделать звуковое поле более диффузным (рассеянным), THX рекомендует для тыльной пары акустических систем использовать дипольные громкоговорители, установленные так, чтобы их основная ось была параллельной боковым стенам. Однако эта рекомендация касается только воспроизведения и не предназначена для применения в контрольных и микшерных комнатах. Её цель состоит только в имитации с помощью двух громкоговорителей диффузного эффекта множества громкоговорителей, применяющихся в системах кинотеатров. Вне всякого сомнения, системы такого рода, купленные для домашнего кинотеатра, будут с успехом использоваться для воспроизведения носителей, записанных в surround-формате для сугубо музыкального применения. Вопрос в другом: какие принципы мониторинга наиболее подходят для контрольных и микшерных комнат, в которых сводится исключительно музыкальный материал. Ведь между единичной парой громкоговорителей окружения и набором из многочисленных громкоговорителей отличия могут быть очень большими как в плане тембральной окраски, так и в плане пространственного восприятия звука. И если в тыльных каналах важнее всего различимость звука, то, без сомнения, предпочтительнее будет пара дискретных тыльных громкоговорителей.

Однако похоже на то, что мы столкнулись с такой ситуацией, при которой рекомендации в отношении оптимальной организации источников звукового окружения могут стать необходимым условием и при создании сугубо музыкальных продуктов в surround-формате, когда разные записи сводятся в соответствии с разными представлениями о том, что же из себя должен представлять surround-формат как система пространственного звучания. Впрочем, как и в случае с традиционной стереофонией (что, однако, не означает, что мы должны подходить к этому вопросу с традиционными мерками), лучше всего было бы стандартизировать, по мере возможности, условия мониторинга при проведении записей. К тому же, было бы логично договориться о позиционировании инструментов для того, чтобы в одних и тех же бытовых условиях прослушивания разные записи могли, по меньшей мере, воспроизводиться достаточно предсказуемо. А для этого нужно выработать последовательный подход к технике микширования, расположению громкоговорителей (мониторов) и к диапазонам рабочих частот разных каналов. Нынче нам представляются большие возможности для того, чтобы в будущем окончательно запутаться в тенетах разносортицы различных форматов, а поэтому широкомасштабное обсуждение концепций систем пространственного звучания уже сегодня было бы весьма кстати.

Желательный диапазон воспроизводимых частот громкоговорителями (мониторами) и связанные с ним вопросы микширования

Сегодня практически с уверенностью можно сказать, что дискретные цифровые surround-системы бытового назначения будут обеспечивать пять широкополосных аудио каналов плюс возможность подключения субвуфера, выбираемого пользователем. Отсюда следует, что нам потребуется конфигурация, подобная той, что показана на рисунке 4, в которой имеются пять одинаковых акустических систем плюс акустическая система субвуфера. В некоторых surround-системах старого образца, в которых применялось аналоговое матричное кодирование, на акустические системы окружения подавался сигнал только с обрезанным частотным диапазоном. Однако музыку, записанную при таком кодировании, можно абсолютно без каких-либо проблем сводить и воспроизводить и на широкополосных громкоговорителях. Более того, это даже желательно. Дело в том, что сужение диапазона происходит уже в электронной схеме системы кодирования, поэтому если мониторинг во время сведения осуществлять через матрицу-декодер, то в этом случае удаётся избежать пакостей, связанных со случайным обрезанием полосы громкоговорителями, на которые подаётся сигнал, и без того уже обрезанный в электронной схеме. Нельзя, пользуясь при сведении какими-то мониторами с произвольно заданной частотной полосой, предугадать звучание сведённого материала при всём разнообразии частотных ограничений бытовых акустических систем, сильно отличающихся друг от друга по своим звуковым характеристикам. Минимальное же (и, думается, очевидное) требование, на мой взгляд, состоит как раз в том, что мы должны обеспечить предсказуемость условий мониторинга того продукта, который хотим продать.

В соответствии с некоторыми из прежде бытовавших да и нынешних методик сведения широкополосные сигналы не подаются одновременно на фронтальные мониторы и мониторы окружения. Отчасти это делается в качестве уступки старым системам, которые не могли хорошо работать по-другому, а также является следствием уроков, почерпнутых из квадрофонии, о которых мы говорили ранее. В кинематографе бывают случаи, когда один и тот же широкополосный сигнал подаётся одновременно на все громкоговорители, например, когда взрыв транслируется на всю систему для создания максимального эффекта, благодаря использованию совокупной выходной мощности всей системы. Такое может происходить ещё и потому, что с помощью джойстика тот или иной эффект нельзя спанорамировать в помещении для одновременного пятиканального воспроизведения. Однако панорамирование такого рода обычно ограничивается спецэффектами, и им не следует злоупотреблять. Конечно же, такие ситуации почти всегда связаны с изображением на экране, и решения по ним принимаются после тщательной оценки со стороны опытных инженеров.

К сожалению, когда surround-формат для сугубо музыкального применения станет вхож в ту сферу звукозаписи, которая обслуживается project-студиями, и достигнет полной коммерциализации, то вряд ли стоит сомневаться в том, что не появятся некие причины «творческого характера» для того, чтобы чётко привязать звуковые образы к определённым точкам пространственной панорамы или даже к точкам над головами слушателей. Вместе с тем, не нужно забывать уроков, извлечённых из квадрофонии: за всё нужно платить! Психоакустика доказывает, что фантомные образы хорошо воспринимается только во фронтальном звуковом плане. Кроме того, именно фантомные образы более подвержены тембральным колебаниям при переходе из одного помещения в другое, чем те образы, которые создаются дискретными громкоговорителями. Поэтому новые системы пространственного звучания, обеспечивая превосходные ресурсы для создания высокого динамизма и эффективного воздействия на слушателя, полагаются на формирование фантомных образов лишь в самой минимальной степени, хотя и «размытость» фантомного «образотворчества» может сослужить хорошую службу, если целью является создание ощущения объёмности. И все же и они не могут дать то, что им не под силу, а поэтому мы должны учитывать наличие психоакустических ограничений, если не хотим наступить на те же грабли, что и во времена квадрофонии.

Еще несколько вариантов передачи суб-низких частот

Возвращаясь к теме необходимого количества источников звука, давайте сейчас рассмотрим применение субвуферов в системах пространственного звучания. Добиться линейности воспроизведения низких частот, а также большей стабильности их воспроизведения при переходе из одного помещения в другое или при изменении позиции слушателя в одном и том же помещении, будет возможно только в том случае, если все низкие частоты излучаются единичным дискретным источником. Исключениями можно считать разве что те случаи, когда субвуфер размещается в геометрическом центре схемы расположения громкоговорителей и когда прослушивание ведётся в условиях «свободного поля». По всей видимости, новые системы пространственного звучания позволят применять разные варианты передачи суб-низких частот в зависимости от вкуса или конкретно поставленной цели. Это, безусловно, сулит большие выгоды. Вместе с тем, существуют определённые методики звукозаписи и определенные виды музыкального материала – когда, например, для записи церковных оргáнов используются разнесённые в пространстве микрофоны, – при которых дискретные басовые источники могут оказаться чрезвычайно полезными для создания ощущения реализма. Итак, получается, что в идеале в микшерной комнате, предназначенной для сведения музыкального материала в surround-формате для сугубо музыкального применения, нужно иметь пять широкополосных мониторов. В этом контексте под словом «широкополосный» я подразумеваю «способный работать почти на столь же низких частотах, что и субвуфер», ну, может быть, до него немного не дотягивающий. Если субвуфер должен более или менее ровно воспроизводить частоты от 100 Hz до примерно 20 Hz или даже ниже, то основные акустические системы должны внизу воспроизводить, по меньшей мере, 25 Hz до наступления сколько-нибудь заметного спада их амплитудно-частотных характеристик. Это, пожалуй, единственный способ добиться на одних и тех же мониторных системах возможности работы либо в формате 5.1, либо, как вариант, в формате обычного 5-канального мониторинга (как того, по-видимому, будут требовать некоторые из предложенных форматов).

Акустика для сведения в surround-форматах

Если перед нами стоит цель добиться такого мониторинга, который выявлял бы тончайшие детали и давал чёткое представление о сводимом материале, то в свете всех вышеперечисленных требований нам для этого потребуются правильно спроектированные контрольные комнаты. Как уже ранее говорилось, в современных стереофонических контрольных комнатах акустические характеристики передней и задней половин, как правило, отличаются, а левые и правые стороны таких комнат являются чаще всего относительно симметричными. При их проектировании применяются два основных подхода – принцип «живой» и «мёртвой» зоны (‘Live End, Dead End’ (LEDE) и принцип «бессредности» (‘Non-Environment’). В самих этих концепциях нет ничего такого, что говорило бы против их использования для мониторинга в surround-форматах, хотя при этом нужно учитывать кое-какие соображения.

При подходе LEDE передняя половина комнаты отделывается звукопоглощающими материалами для подавления ранних отражений, а задняя часть комнаты оформляется так, чтобы создать некую акустическую «жизненность», хотя обычно и очень диффузного характера, а в некоторых случаях – с несколькими заданными поздними отражениями. Что же касается концепции «бессредных» комнат, то она ориентирована на то, чтобы сделать такую комнату максимально нейтральной в плане мониторинга, но в то же время – чтобы такая комната не действовала угнетающе на людей, в ней находящихся – передняя стена делается твёрдой. Их действия и речь в такой комнате акустически «оживляются» за счёт отражений от передней стены и от твёрдого пола (который является общей чертой обоих ныне обсуждаемых подходов). При этом передняя стена не может помешать мониторингу, т.к. громкоговорители вмонтированы именно в неё, и весь звук от этой стены уходит.

Вместе с тем, если любой из этих подходов использовать в качестве основы для создания контрольной комнаты, которая будет специализироваться на сведении музыкального материала в surround-формате, то при обоих подходах у такой комнаты возникнут проблемы из-за того, что тыльные (задние) громкоговорители (мониторы) направлены на твёрдую стену, в которой установлены фронтальные мониторы. В комнатах, построенных по концепции «бессредности», эта стена будет отражать все частоты. В комнатах, построенных по концепции LEDE, она будет работать на отражение только нижних средних и низких частот. В первом случае «бессредная» комната могла бы иметь некоторый выигрыш, если бы мы сделали так, чтобы фронтальная стена обладала повышенной звукорассеивающей (диффузной) и пониженной звукоотражающей (рефлективной) способностью, чтобы отражения от тыльных мониторов не слишком мешали правильности восприятия звучания фронтальных мониторов. Комнаты же, построенные по концепции LEDE, обладали бы менее окрашенным звучанием со стороны тыльных мониторов, если бы мы сделали так, чтобы передняя стена поглощала низкие частоты; однако это «поломает» акустическую нагрузку на фронтальные мониторы, которым наверняка потребуется побольше низкочастотного «драйва». Если же в такой комнате сделать фронтальную стену диффузной, то это, возможно, придаст комнате слишком «живую» акустику. Итак, обе эти концепции сопряжены с проблемами, возникающими вследствие того, что фронтальная стена имеет свойство отражать низкие частоты и, следовательно, будет отражать любые низкие частоты, исходящие от тыльных громкоговорителей (мониторов). Поэтому в обоих случаях будет наблюдаться неравномерность звучания этих громкоговорителей (мониторов). Однако на деле эти проблемы не так уж велики, если звукоинженеры, занимающиеся сведением, будут учитывать эти нюансы акустических особенностей комнат. Эти комнаты могут вполне подойти для работы с музыкальным материалом в surround-формате только в том случае, если тыльные каналы работают только для создания объёмности и эффектов. По этой причине и старая квадрофоническая концепция, предполагающая разворачивание инструментов вокруг слушателей, может по-настоящему «работать» только в безэховых условиях.

В кинотеатрах экран отражает средние и высокие частоты, а мониторная стена за экраном – низкие частоты. В домашних условиях стена тоже, практически наверняка, будет отражать хоть какие-то частоты. Таким образом, у нас складывается одинаковая ситуация, при которой передние половины среды прослушивания никак не могут «приспособиться» к прямому воздействию со стороны тыльных мониторов, а разные попытки как-то «разобраться» с задней стеной тоже ни к чему хорошему не приводят – как бы то ни было, а главные мониторы должны монтироваться на передней стене и иметь от неё соответствующую нагрузку. В этом-то, как уже ранее говорилось, и была та грубейшая ошибка, которую допускали дизайнеры первых квадрофонических комнат. Когда две одинаковые половины – будь то передние, или задние – направлены друг на друга, никакая из нынешних методик построения контрольных комнат не позволит построить хорошую комнату даже для стерео формата, а уж когда такая комната озвучивается с обоих концов одновременно, проблемы многократно умножаются. Другими словами можно сказать, что задние половины современных контрольных комнат служат только для управления звуком, а не для его формирования, и поэтому вовсе не являются идеальными для использования их в качестве как бы продолжения диффузоров громкоговорителей. Будучи же применимой к передним стенам, концепция «продолжения диффузоров громкоговорителей» позволяет создавать на громкоговорителях более линейную нагрузку и тем самым способствует выравниванию всего звучания в комнате. Акустический дизайн современных кинотеатров обычно предусматривает звукопоглощающее оформление задней стены и поэтому сталкивается с теми же проблемами.

Факт, который необходимо учитывать при мониторинге в surround-форматах (а это как раз урок, который дорого обошёлся тем, кто в прежние времена занимался сведением квадрофонических миксов), состоит в том, что ни в одной комнате – за исключением разве что громадной безэховой камеры – симметричный мониторинг невозможен. И какие бы ни были методы сведения, все они должны применяться с учётом этого факта, если в surround-миксе Вы хотите добиться наибольших результатов и наиболее устойчивых эффектов. Доминировать должен передний звуковой план, в котором центральные звуки должны подаваться на центральный громкоговоритель, а не панорамироваться одновременно влево и вправо для создания фантомных образов. Там, где это возможно и нет причин поступать иначе, самые низкие басовые частоты, особенно те, которые относятся к фронтальным фантомным источникам, следует подавать на моно субвуфер, а функция тех громкоговорителей, которые расположены сзади – т.е. являются громкоговорителями окружения – обычно должна ограничиваться созданием объёмности и эффектов.

К вопросу о времени затухания

В целях обеспечения контроля качества продукта время затухания в комнате должно быть очень малым во избежание маскирования или размазывания мониторного звука. В споре о том, что лучше – концепция LEDE или концепция «бессредных комнат» – по меньшей мере в том, что касается помещений для прослушивания стереофонической музыки, аргументом в пользу LEDE является то, что этот подход даёт большую пространственность восприятия музыки и более подходит для бытовых условий прослушивания. Аргумент в пользу «бессредного» метода состоит в том, что он способствует более углубленному мониторингу, позволяя на ранней стадии – пока запись не попала на компакт-диски – заметить все огрехи, возникающие при воспроизведении или записи материала. Бытует ещё и мнение, что этот метод обладает большей стабильностью мониторинга при работе на разных системах и в разных помещениях. В контексте адаптации этих методов для мониторного контроля в surround-форматах логично предположить, что, поскольку для передачи окружающей информации вполне достаточно 5-канальной surround-системы, нет никакой нужды «усиливать» пространственность акустически, а поэтому желательно, чтобы и время затухания было небольшим. Это позволит лучше судить о количестве окружающей информации, а также обеспечит отличный мониторинг низкоуровневых сигналов и любых проблем, которые кроются в них. Какими бы ни виделись ограничения, связанные с применением бессредных комнат в стереофонии, в surround-форматах они не имеют ни малейшего значения.

Сторонники бессредного подхода (см. ссылку 3) всё время настаивают на том, что вопрос улучшения условий прослушивания должен касаться только помещений, в которых воспроизводится конечный продукт, и что функция контроля качества при осуществлении мониторинга в контрольной комнате не должна приноситься в жертву только ради того, чтобы получить побольше удовольствия от прослушивания. С другой стороны, сторонники подхода LEDE утверждают, что ощущение пространственности – это необходимый элемент для реалистичного восприятия музыки. Здесь нужно сказать, что существуют как определённые виды музыки, так и методы звукозаписи, которое более или менее соответствуют определённым типам комнат; но ведь есть ещё и личные вкусы и опыт, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. И когда личные предпочтения употребляются применительно к surround-форматам, всеобъемлющая природа surround-сигналов переводит вышеозначенный спор в несколько академическую плоскость. Обязательным условием, по-видимому, остаётся лишь небольшое время затухания и небольшое количество отражений. «Бессредный» метод уже применяется, и очень успешно, во многих странах на студиях по сведению музыкального материала для фильмов в формате Dolby Digital Surround, и сделанные на таких студиях миксы очень хорошо вписываются в условия кинотеатров.

В микшерных комнатах, использующихся для сведения музыкального материала surround-форматов для сугубо музыкального применения – точно так же, как в большинстве традиционных стереофонических контрольных комнат – было бы целесообразно предусмотреть мониторную систему, приближенную по размерам к обычным бытовым системам. Конечно, для обеспечения контроля качества на самом высоком уровне большие широкополосные мониторы в хорошей контрольной комнате представляются просто необходимыми. Однако в качестве альтернативного средства контроля можно установить на относительно близком расстоянии вокруг микшерного пульта ещё и небольшую бытовую surround-систему, состоящую, скажем, из пяти сателлитов и субвуфера. Ориентируясь на эти две системы, можно будет оценивать совместимость динамического диапазона, пространственную совместимость, тембральную совместимость и совместимость музыкального баланса. И это, пожалуй, всё, что можно сделать в плане контроля совместимости записей с бытовыми системами. Ведь вопрос, что является «обычным» при всём разнообразии бытовых условий в масштабе всей планеты выглядит применительно к surround-форматам ещё более запутанным, чем в стереофонии. Здесь возникает ещё больше проблем с взаимным влиянием самих громкоговорителей, и ещё больше сложностей ввиду их взаимодействия с акустикой помещений. Да и акустика бытовых помещений отличается чрезвычайным разнообразием. К тому же разные фирмы-производители бытового оборудования вовсю заняты продвижением на рынке своих собственных разработок, не считаясь с мнением своих коллег. Сейчас есть большой выбор широкополосных и узкополосных тыльных громкоговорителей (громкоговорителей окружения), есть возможность установить дипольные громкоговорители, есть возможность использовать распределённые громкоговорители окружения, как в системах озвучения кинотеатров.

Так вот, все эти возможности – и это нужно понимать – будут давать совершенно разные результаты в плане совместимости, о которой мы говорили в предыдущем абзаце. Я думаю, что в той мере, насколько это осуществимо на практике, было бы полезно – к вящей выгоде всех заинтересованных сторон – попытаться выработать такие концепции контрольных комнат и принципы работы, которые обеспечивали бы относительную стабильность частотного баланса и пространственного распределения систем, которые бы наилучшим образом подходили для бытовых реалий и, вместе с тем, сохраняли качество и художественную целостность записей. Если этого не сделать, и студии будут просто ориентироваться на потребительский рынок, то, несомненно, всё обернется хаосом.

После того, как мы рассмотрели все поднятые здесь темы, читателю, по-видимому, стало ясно, что, если идти по пути простой адаптации бывших стереофонических контрольных комнат под работу в surround-формате путём произвольного наращивания мониторных систем, то мы вряд ли сможем по максимуму воспользоваться теми преимуществами, которые потенциально заложены в системах пространственного звучания. Хорошими могут быть лишь те контрольные (микшерные) комнаты surround-форматов, которые специально построены для этих целей. А методы сведения должны вырабатываться с учётом аспектов психоакустики, связанных с локализацией фантомных образов, и их стабильности. К тому же, если сведение в surround-формате выполняется неподготовленным персоналом, то существует риск, что результат от применения этих миксов будет просто обескураживающим – ведь они могут не вписываться из той среды, в которой они сводились, в столь разнообразные условия бытового воспроизведения. Пространственное звучание является не настолько простым, как может показаться поначалу!

Ещё многому придётся научиться уже после того, как студии по сведению музыкального материала в surround-форматах станут широко распространённым явлением. Однако – как мы уже знаем из горького опыта квадрофонии – было бы совершенно расточительно не помнить уроки, которые были получены столь большой ценой, поскольку многие из них имеют явно выраженное отношение к нарождающимся методам работы с объёмным звуком в surround-форматах. Тщательное планирование помещений и мониторных систем для систем пространственного звучания может в будущем дать весьма впечатляющие результаты.

Перевод и техническое редактирование Александра Кравченко

Holland. K. R.; Newell, P. R.: ‘Loudspeakers, Mutual Coupling and Phantom Images in Rooms’, Presented to the AES 103rd Conference, New York, September 1997.

Newell, P. R.; Holland, K. R.: ‘A Proposal for a More Perceptually Uniform Control Room for Stereophonic Music Recording Studios’, Presented to the AES 103rd Conference, New York, September 1997,

Newell, P. R.; Holland, K. R.; Hidley, T.: ‘Control Room Reverberation is Unwanted Noise’, Proceedings of the Institute of Acoustics, Reproduced Sound 10, Vol 16, Part 4 (1994), pp. 365-373.

Источник