- Физиология человека и животных

- Разделы

- 14. Основы физиологии коры больших полушарий. Представление о кортикализации функций. Цитоархитектоника коры больших полушарий

- 10. Корковая колонка. Структурные основы хранения информации. Использование нейротрансплантации для снижения деградации нейронов.

- 11. Органы чувств, сенсорные нейроны, сенсорные и нейросенсорные эпителиоциты.

- 80. Организация белого вещества спинного мозга.

- 81. Корковая колонка как функциональная и структурная единица коры большого мозга.

- 82. Клеточный состав корковой колонки коры большого мозга. Пирамидные и непирамидные нейроны, их характеристика.

- 83. Слои и поля коры большого мозга. Гомотипичная и гетеротипичная кора.

Физиология человека и животных

Разделы

14. Основы физиологии коры больших полушарий. Представление о кортикализации функций. Цитоархитектоника коры больших полушарий

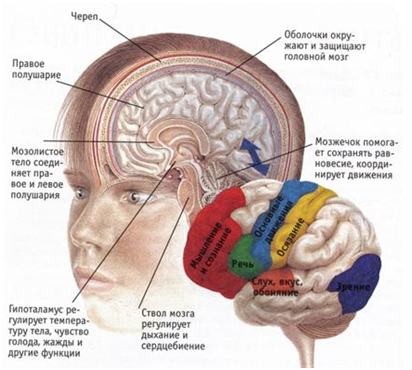

Передний мозг состоит из мозолистого тела и двух больших полушарий: правого и левого, благодаря деятельности которых осуществляется психическая деятельность: память, речь, мышление, поведение и т.д. Полушария большого мозга состоят белого вещества, покрытого сверху серым веществом или корой, толщина которой 1,3–4,5 мм. Общая площадь коры, благодаря складкам, составляет примерно 2200 см 2 . Кора содержит примерно 10 9 –10 10 нейронов и еще большее количество глиальных клеток, выполняющих ионорегулирующую и трофическую функцию.

Каждое полушарие разделено бороздами на доли: лобную (здесь находятся вкусовая, обонятельная, двигательная и кожно-мускульная зоны), теменную (двигательная и кожно-мускульная зоны), височную (слуховая зона) и затылочную (зрительная зона). Каждое полушарие отвечает за противоположную ей сторону тела. В функциональном отношении полушария неравнозначны. Левое полушарие – «аналитическое», отвечает за абстрактное мышление, навыки письменной и устной речи. Правое полушарие – «синтетическое», отвечает за образное мышление.

– нейроны, получающие входные сигналы от подкорковых структур (например, от ядер таламуса);

– нейроны, получающие входные сигналы от других областей коры;

– все нейроны локальных сетей, образующие вертикальные клеточные колонки;

– нейроны, передающие выходные сигналы от колонки назад к таламусу, другим областям коры, нейронам лимбической системы.

Соседние колонки могут частично перекрываться, а также взаимодействовать друг с другом по механизму латерального торможения и осуществлять саморегуляцию по типу возвратного торможения. Несколько простых вертикальных колонок могут с помощью межколоночных связей объединяться в более крупную единицу, перерабатывающую информации – модулярную колонку.

Кортиколизация функций – это возрастание в филогенезе роли коры больших полушарий в анализе и регуляции функций организма и подчинении себе нижележащих отделов ЦНС. Например, регуляция таких двигательных функций, как прыжки, ходьба, бег и выпрямительные рефлексы у низших позвоночных (амфибий) полностью обеспечивается стволом мозга. У кошек перезка ствола мозга между средним и промежуточным мозгом существенно не влияет на выпрямительные рефлексы, но нарушает локомоцию (бег, прыжки) на некоторое время. Выключение коры больших полушарий у обезьян и у человека приводит к потере не только локомоции, но и выпрямительных рефлексов.

- многослойность расположения нейронов:

- модульный принцип организации;

- соматическая организация рецептирующих систем;

- зависимость уровня активности от влияния подкорковых структур;

- экранность, т.е. распределение внешней рецепции на плоскости нейронального поля коркового конца анализатора;

- цитоархитектоническое распределение на поля;

- наличие в специфических проекционных сенсорных и моторных системах вторичных и третичных полей с ассоциативными функциями;

- наличие специализированных ассоциативных полей;

- динамическая локализация функций, выражающаяся в возможности компенсации функций утраченных структур;

- перекрытие в коре больших полушарий мозга соседних периферических рецептивных полей;

- возможность длительного сохранения следов раздражения;

- реципрокная функциональная взаимосвязь возбудительных и тормозных состояний;

- способность к иррадиации возбуждения и торможения;

- наличие специфической электрической активности.

Кора большого мозга делится на:

— древнюю, которая на ряду с другими функциями обеспечивает обоняние и соответствующее взаимодействие систем мозга;

— старую, включающую поясную извилину и гиппокамп;

— новую, особенно развита у человека, максимальна в передней центральной извилине.

Типы клеток коры:

1) Пирамидные клетки. Ориентированы вертикально по отношению к поверхности коры и и имеют тело треугольной формы. От тела вверх идет длинный Т-образно ветвящийся дендрит, а вниз от основания тела нейрона – аксон, идущий вниз из коры или в другие области коры. Дендриты покрыты мелкими шипиками (области синаптического контакта).

2) Звездчатые клетки. Они имеют короткие сильно ветвящиеся дендриты и аксоны, формирующие внутрикорковые связи.

3) Веретеновидные клетки. Имеют длинный аксон, который ориентирован либо вертикально, либо горизонтально.

В процессе филогенеза, т.е. в процессе развития более сложных и высокоорганизованных организмов происходит возрастание значения высших отделов ЦНС в жизни организма – так называемая кортиколизация функций, т.е. подчинение сложных реакций организма коре больших полушарий. Все, что приобретается организмом в течение индивидуальной жизни (онтогенеза) связано с функцией больших полушарий. Именно в них осуществляются функции, связанные с высшей нервной деятельностью.

Кора больших полушарий образует 6 слоев:

1 – первый слой, верхний, молекулярный, представлен в основном ветвлениями восходящих дендритов пирамидных нейронов, регулирующих уровень возбудимости коры больших полушарий;

2 – второй слой, наружный зернистый, состоит из звездчатых клеток, обеспечивает циркуляцию возбуждения в коре, имеет отношение к кратковременной памяти;

3 – третий слой, наружный пирамидный, обеспечивает корко-корковые связи различных извилин мозга;

4 – четвертый слой, внутренний зернистый, содержит звездчатые клетки, здесь заканчиваются специфические таламокортикальные пути, которые начинаются от рецепторов анализаторов;

5 – пятый слой, внутренний пирамидный, является выходной структурой, аксоны нейронов которых идут в ствол и спинной мозг;

6 – шестой слой – это слой полиморфных, или веретеновидных. клеток, образующих корково-таламические пути.

В слоях 1 и 4 происходит восприятие и обработка поступающей в КБП информации, Нейроны 2 и 3 слоев осуществляют кортикокортикальные ассоциативные связи. В слоях 5 и 6 преимущественно находятся нейроны, аксоны которых образуют эфферентные волокна, выносящие информацию из КБП.

Источник

10. Корковая колонка. Структурные основы хранения информации. Использование нейротрансплантации для снижения деградации нейронов.

Модуль. Структурно-функциональной единицей неокортекса являетсямодуль. Модуль организован вокруг кортико-кортикального волокна, представляющего собой волокно, идущее либо от пирамидных клеток того же полушария (ассоциативное волокно), либо от противоположного (комиссуральное).

Тормозная система модуля представлена следующими типами нейронов: 1) клетки с аксональной кисточкой; 2)корзинчатые нейроны; 3)аксо-аксональные нейроны; 4)клетки с двойным букетом дендритов.

Структурные основы обучаемости и памяти. В основе лежат 3 процесса: усвоение, хранение и воспроизведение информации.

Различают 3 разновидности или фазы памяти:

— непосредственная (сверкратковременная) – несколько секунд;

— кратковременная – несколько минут;

— долговременная – часы, годы.

Структурные основы не вполне изучены. Первые две фазы объясняет гипотеза нейронных контуров Лоренте де Но: часть нейронов образует замки, цепи, в которых циркулирует импульс.

Пластическая гипотеза Рамон – и- Кахаля: при обучении химические изменения в нейроне (синтез РНК, белка) приводят к изменениям структуры, появлению выростов на отростках, образованию синапсов.

Синапсы обладают памятью. По Н.Н. Боголепову в коре мозга происходит постоянное обновление синапсов — редукция существующих и образование новых (10 – 20% синапсов, остальные стабильны)

Нейротрансплантацияпроводится интракортикально, в глубокие слои коры головного мозга, в заранее определённые участки с учётом их функциональных связей и особенностей.Трансплантат имплантируют либо в виде кусочка ткани, либо в виде клеточной суспензии. Мишенью для НТ служат, например, при болезни Паркинсона: хвостатое ядро, скорлупа или обе эти структуры одновременно. Чаще проводят одностороннюю НТ, реже — двустороннюю. В качестве трансплантата используют нервную ткань базальных отделов среднего мозга четырех эмбрионов на 6—9 неделе внутриутробного развития.

11. Органы чувств, сенсорные нейроны, сенсорные и нейросенсорные эпителиоциты.

СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА — совокупность органов и структур, обеспечивающих восприятие различных раздражителей, действующих на организм; преобразование и кодирование внешней энергии в нервный импульс, передача по нервным путям в подкорковые и корковые центры, где происходят анализ поступившей информации и формирование субъективных ощущений. Сенсорная система — это анализаторы внешней и внутренней среды, которые обеспечивают адаптацию организма к конкретным условиям.

В каждом анализаторе различают 3 части: периферическую (рецепторную), промежуточную и центральную.

Периферическая часть представлена органами, в которых находятся специализированные рецепторные клетки. По специфичности восприятия стимулов различают:

механорецепторы (рецепторы органа слуха, равновесия, тактильные рецепторы кожи, рецепторы аппарата движения, барорецепторы),

хеморецепторы (органов вкуса, обоняния, сосудистые интерорецепторы),

фоторецепторы (сетчатки глаза),

терморецепторы (кожи, внутренних органов),

Рецепторные клетки периферического отдела анализаторов являются составной частью органов чувств (глаз, ухо и др.) и органов, выполняющих в основном несенсорные функции (нос, язык).

Промежуточная (проводниковая) часть сенсорной системы представляет собой цепь вставочных нейронов, по которым нервный импульс от рецепторных клеток передается к корковым центрам. На этом пути могут быть промежуточные, подкорковые, центры, где происходят обработка афферентной информации и переключение ее на эфферентные центры.

Центральная часть сенсорной системы представлена участками коры больших полушарий. В центре осуществляются анализ поступившей информации, формирование субъективных ощущений.

Классификация органов чувств. В зависимости от строения и функции рецепторной части органы чувств делятся на 3 типа.

К первому типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются специализированные нейросенсорные клетки (орган зрения, орган обоняния), преобразующие внешнюю энергию в нервный импульс.

Ко второму типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются не нервные, а эпителиальные клетки (сенсоэпителиальные). От них преобразованное раздражение передается дендритам чувствительных нейронов, которые воспринимают возбуждение сенсоэпителиальных клеток и порождают нервный импульс (органы слуха, равновесия, вкуса).

К третьему типу с невыраженной анатомически органной формой относятся проприоцептивная (скелетно-мышечная) кожная и висцеральная сенсорные системы. Периферические отделы в них представлены различными инкапсулированными и неинкапсулированными.

Источник

80. Организация белого вещества спинного мозга.

Белое вещество располагается по периферии спинного мозга. Представляет собой совокупность продольно ориентированных миелиновых волокон (аксонов нейронов), формирующих проводящие пути.

Макроскопически в белом веществе спинного мозга различают передние канатики, боковые канатики и задние канатики.

В головном мозге белое вещество наоборот находится внутри и окружено серым веществом. Однако в белом веществе также присутствуют участки с серым веществом — скопления нервных клеток. Их называют ядрами.

81. Корковая колонка как функциональная и структурная единица коры большого мозга.

Корковая колонка– структурно-функциональная единица коры; это группа вертикально ориентированных нейронов, образующих локальную нервную сеть, принимающую, перерабатывающую и передающую информацию на структуры, определенные ее внешними связями. Микро-колонка имеет вид вертикально направленного цилиндра диаметром, содержит постоянное число нейронов – 110. Они объединены в макроколонки.

82. Клеточный состав корковой колонки коры большого мозга. Пирамидные и непирамидные нейроны, их характеристика.

Кора больших полушарий наиболее сложный нервный центр экранного типа. Нейроны мультиполярные, но очень разноообразные и делятся на пирамидные и непирамидные. У пирамидных клеток треугольная форма и от основания отходит аксон, который образует синапсы с другими пирамидными клетками. По форме различают мелкие, средние, крупные и гигантские. Две последние разновидности являются эфферентными.

Непирамидные клетки очень разнообразные. Они воспринимают афферентные сигналы и передают пирамидным клеткам. Нейроны расположены шестью слоями. Молекулярный, наружный зернистый слой, пирамидный, внутренний зернистый, ганглионарный и слой полиморфных клеток.

Единицей коры считается колонка-модуль. Это цилиндр примерно из 5000 нейронов, включающий все 6 слоев. Колонка состоит из:

1) вход: а) кортико-кортикальное волокно от других колонок. б) таламо-кортикальное волокно.

2) выход — аксоны пирамидных клеток, они устанавливают связи с соседними колонками, а клетки Беца 5 слоя тянут аксоны в подкорковые ядра.

3) зона обработки информации. Это разнообразные вставочные нейроны, регулирующие работу пирамидных клеток. Как и в коре мозжечка, они, в основном, тормозные. Это аксо-аксонные клетки, клетки-«канделябры», корзинчатые клетки, клетки с двойным букетом дендритов и др.

83. Слои и поля коры большого мозга. Гомотипичная и гетеротипичная кора.

Кора — многослойная пластинка серого вещества, собранная в складки-извилины. Новая кора характерна для лобных, теменных и височных долей. Она преобладает и представлена 6 слоями. Такая кора называется гомотипической. Меньшая часть новой коры называется гетеротипической и имеет либо пять слоев — это двигательная область, где выпадает 4-й слой, либо восемь слоев в зрительной области, в которой 4-й слой делится на три.

1.Молекулярный слой — это самый наружный слой серого вещества коры больших полушарий, он представлен ветвлениями дендритов пирамидных клеток.

2. Наружный зернистый слой — представлен слоем малых и средних пирамидных нейроцитов. Их дендриты уходят в молекулярный слой, а аксоны проникают в лежащие глубже слои и в белое вещество.

3.Слой крупных пирамид состоит из пирамидных нейроцитов большей величины. Их дендриты уходят в молекулярный слой, а аксоны — в белое вещество.

4.Внутренний зернистый слой — особо представлен мелкими звездчатыми нейроцитами. В этом слое много горизонтальных волокон.

5.Ганглионарный слой коры — образован крупными пирамидными нейроцитами. Среди них имеются гигантские пирамиды (клетки Беца). Нейриты клеток 5-го слоя образуют основную часть кортикоспинальных (пирамидных путей), заканчивающихся синапсами на мотонейронах спинного мозга.

6.Слой полиморфных клеток образован нейроцитами различной формы, основную массу которых составляют веретеновидные нервные клетки. Нейроциты этого слоя меньше других и лежат редко. Нейриты нервных клеток 6-го слоя коры головного мозга уходят в белое вещество в составе эфферентных путей головного мозга.

В разных участках коры головного мозга количество слоев, густота клеток, толщина отдельных слоев, толщина коры в целом, характер перехода серого вещества в белое не одинаковы. Это позволило выделить различные поля коры головного мозга. В качестве примеров можно привести 4 и 6-е поля в прецентральной извилине — двигательной области. В постцентральной извилине располагаются 1, 2, 3, 5 поля — кожный анализатор, 17-е поле — зрительный анализато, 22-е поле — корковый центр слухового анализатора.

Источник