Маяк М-240С, Маяк М-240С-1

Магнитофон »Маяк М-240-С» является одной из самых популярных моделей стационарных магнитофонов прошлого века. Его небольшая цена и хорошие технические характеристики обеспечили звание «народного». Маяки с удовольствем покупали те, кого не хватало финансов на более дорогую и серьёзную аппаратуру.

Киевский завод Маяк.

Производство с 1988 и 1990 года.

»Маяк М-240-С» и »Маяк М-240-С-1» это модификации известных кассетных стереомагнитофонов »Маяк». Магнитофон обладает многими дополнительными функциями, расширяющими его эксплуатационные возможности. В магнитофон были введены встроенный усилитель мощности, счетчик расхода ленты с возможностью работы в режиме »память», демпфированный кассетоприёмник, люминесцентный индикатор контроля уровня записи и воспроизведения, устройство шумопонижения системы »маяк», подсветка кассеты.

В модели применены сендастовые износоустойчивые магнитные головки, имеется световая индикация режимов работы, переключатель типов магнитных лент, селектор входов. Магнитофоны «Маяк-240» активно использовали в студиях звукозаписи, а точнее — перезаписи, которых раньше было много. Именно там можно было приобрести аудио-кассеты с любимыми записями.

Магнитофон комплектуется выносными акустическими системами типа »10АС-324», возможно прослушивание программ и на стереотелефоны. Несмотря на небольшую мощность, качество звука из этих колонок было впечатляющим.

С 1990 года завод выпускал модернизированный модель »Маяк М-240С-1». Были заменены АС, схема и оформление магнитофонов — одинаковы. Цена первой модели — 380 рублей. Хочу заметить, что и «Маяк-240» в магазинах не пылился, их расхватывали мигом, становясь в очередь, покупали не только для себя, но и для перепродажи.

Основные технические характеристики:

Напряжение питания, В: 220 +- 10%, 50 Гц

Потребляемая мощность от сети, Вт: 45

Носитель: магнитная лента шириной 3,81 мм, размещенная в кассетах МК-60.

Скорость движения магнитной ленты, см/с: 4,76 ±0,7%.

Коэффициент детонации не более, %: ±0,2

Рабочий диапазон частот на линейном выходе, Гц: 40. 14000 — Fe (1й тип), 40. 16000 — Cr (2й тип)

Коэффициент гармоник на линейном выходе, не более, %: 3

Соотношение сигнал/шум, Дб: -50. 54

Выходная мощность УНЧ при нагрузке 4 Ома, Вт: 7

Источник

Анализ записи магнитофона Маяк-240

| Цитата |

|---|

| Triac написал: а чё, хорошая головка, их до сих пор в Литве валом по цене . на вес почти.)) |

Никто не говорит, что головка плохая

одна из лучших в СССР была

Вопрос к Вещему был

относительно пикантных подробностей по Маяку

| Цитата |

|---|

| Veschii Oleg написал: А это натюрморт для Сергея (Но это уже не самопал) |

| Цитата |

|---|

| Магнитофоныч написал: Начало про Маяк былоа откуда то паравозы набежали |

вечный олег кажется и впрям особо одаренный..

как можно вот это в серьез писать?

| Цитата |

|---|

| Veschii Oleg написал: Модуляшку и шум Сухов успешно демонстрировал в Атласе. Если может не в совсем |

маяк-240, из доработок только головка, ну и настройка, с подбором элементов цепей коррекции.

сквозной канал есть, но на родной печатке работает с помехами, обойти которые не удается — либо неподавляемый фон 50 Гц, либо частота подмага заводит левый канал (правый более менее усмирил).

поэтому дальнейшие плюшки будут уже на новой печатке, с учетом всех требований. но, эти нескончаемые срачи, напрочь отбили желание скорой реализации задуманного, просто в одно прекрасное утро проснулся с мыслью, что кассетная техника мне уже чета не интересна, так как отсутствует мотивация. ну что это такое, постоянная травля, на каждом шагу, пруфы не пруфы, любые начинания граничны безумству, фотожабы, угрозы! и все из-за чего? из-за магнитофона?

схемотехника магнитофона имеет колоссальный запас. мощный УЗ с питанием +-15в легко отрабатывает уровни. фильтр-пробки не применял, хотел именно в родном исполнении обеспечить максимум. если ничего не менять, а перенести схему на новую печатку, как есть сейчас, это куда интереснее, поскольку маяк остается маяком, и само по себе очень показательно!

разумеется, установка СДП, фильтр-пробок, перепроектировка УЗ, так же введение раздельной регулировки подмагничивания, раскроет весь потенциал схемы.. ну, можно еще и ГСП умощнить, чтоб металл стирать.

хром так же пишется в полную динамику. настраивал аппарат на зеркальную совместимость с тиаком-1050, который настроен по феншую Романом.

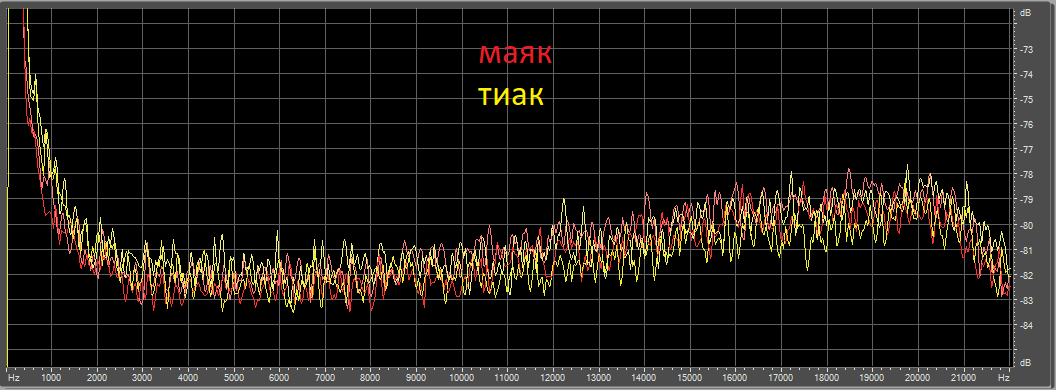

шумовые полки fft 1024

маяк даже чуток меньше шумит:

Источник

Колонки от маяка 240

ПРОЛОГ

История эта началась лет этак 12 назад, когда я записался на радиокружок. Удачно спаяв свою первую конструкцию, которая являла собой классическую мигалку для начинающих из семи деталек на макетной плате с контактными площадками 10х10 мм, я всенепременно почувствовал в себе силы инженерного гения, и решил что нет ничего несобираемого, если есть паяльник и схема) С этой мыслью я принялся за издевательством над пылившимся в закромах хранилища вещей, которые не используются, но выбросить жалко, магнитофоном Маяк М-240С-1 1991 года выпуска. В 2002 году это выглядело примерно так:

РЕМОНТ

Получив благословение родителей в виде снисходительной улыбки, я принялся за дело. На вооружении у меня был огромный отцовский паяльник неведомой мощности. Когда его включаешь в розетку, он начинает гудеть, а ручка при этом ощутимо вибрирует. Этим паяльником нужно было паять скорее железнодорожные рельсы, нежели чувствительные к перегреву радиодетали, но на тот момент времени меня эти «мелочи» не смущали, ибо я о них просто не догадовался) Модернизацию магнитофона я начал с замены регулятора громкости звука, который являл собой переменный резистор типа СП3-33-4Б.

Источник

Фишка этого резистора в том, что он позволяет регулировать громкость независимо в каждом канале. Таким образом он еще выступал и в роли регулятора баланса. Замене он подлежал потому что из-за физической изношенности нормально он регулировал громкость лишь в одном канале. В другом же было, если можно так сказать, 2 режима: полное отсутствие звука и максимально возможная громкость) Перепаять несколько проводков — задача не сложная, поэтому операция прошла успешно, и громкость стала регулироваться должным образом. Этот факт, и восторженное удивление родителей окончательно убедили меня в моих радиоэлектронных «сверхспособностях», и следующим этапом я решил улучшить такой абстрактный параметр, как качество звука) Конечно же я тогда не догадывался, что родные маяковские колонки не могут играть лучше, чем они играют, и такими вопросами, как воспроизводимый частотный диапазон, я тогда не заморачивался, потому как и слов таких не знал) Зато я хорошо представлял себе блок-схему магнитофона (т.е. какой модуль за каким идет), и примерно догадывался о функциях каждого из этих блоков, так как это было понятно из их названия. При модернизации я руководствовался простым принципом «новое лучше старого», и поставил перед собой техническое задание, смысл которого заключался в замене старых блоков на новые. Начать я решил с усилителя воспроизведения (блок между магнитной головкой, которая считывала информацию с кассеты, и всем остальным звуковоспроизводящим трактом). Реализовать этот этап я решил не менее просто: пошел на радиорынок и купил готовый усилитель, размеры которого были вполовину меньше спичечного коробка и раза в четыре меньше одноименного узла на плате магнитофона. Пребывая в полной уверенности удачного исхода сего процесса, я смело впаял новую платку в Маяк, и тут пришло первое разочарование: при проверке звук не просто не стал лучше. Он всем своим еством показывал симптомы сломанного магнитофона) В надежде исправить ситуацию, я все спаял, как было до моего вмешательства, но положительных результатов это не принесло. Чтобы не потерять лицо перед родителями, я купил на радиорынке готовую платку FM-тюнера, и удачно встроил ее в Маяк. После демонстрации этой конструкции родителям, их восторгу не было предела, но о том, что данный прибор перестал выполнять функции магнитофона, они не знали) На этом все остались довольны, и долгое время Маяк использовалься как приемник. Вот только руки юного радиолюбителя чесаться не перестали.

ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС

Время шло, пополнялся мой арсенал инструментов и багаж знаний. Я научился самостоятельно изготавливать печатные платы и нормально паять (показателем качественной пайки есть зеркальный блеск остывшего припоя на плате), мои конструкции стали участвовать в выставках детского технического творчества. Так, лет в 15, я решил встроить в свой Маяк DVD-плеер, который так же со временем был зачислен в список неиспользуемых устройств. Казалось, что может быть проще: выкрутить платы из одного корпуса, и вкрутить в другой? На деле оказалось все осуществимым, кроме одного большого «но»: придать новому устройству приемлемый вид. Отсутствие необходимых инструментов и понимания технологии обработки пластмассы привели к неустранимой порче передней панели магнитофона. Попытки найти такую же на барахолках успехом не увенчались, что поставило крест на первоначальном замысле сделать Маяк более-менее современным устройством с минимальными внешними изменениями. Так как корпуса не было, а потребность в усилителе все же сохранялась, экспериментальной площадкой аудиоисследований стал пол моей комнаты, который превратился в непроходимые залежи плат с проводами) Вместе с этим пришли студенческие годы, и звуковые вопросы отошли на второй план. Неспешно шло определение с конфигурацией усилителя: транзисторный или ламповый, микросхемный или гибридный, какие колонки лучше, каким будет корпус и т.д. и т.п. Кроме того на просторах Интернета активно появлялись устройства на микроконтроллерном управлении, которые подкупали богатством функционала при относительной простоте конструкции. Для того, чтоб было ясно, что такое микроконтроллер, приведу советское низвание этих устройств: микро-ЭВМ. Т.е. с виду это самая обычная микросхема, но в ее корпусе скрывается полноценный компьютер с прцессором, постоянной и оперативной памятью, а так же различной периферией. Правда, производительность этого компьютера в тысячи раз ниже привычных нам настольных, а «Виндовсом» для него служит программа, которая больше знакома под термином «прошивка». На форуме сайта radiokot.ru я наткулся на анонс проекта Дойникова Андрея Владимировича под названием «Макси-32» на микроконтроллере ATMega32. Это устройство по заявленным характеристикам более чем соответствовало всем моим требованиям. Но развивался проект не теми темпами, которые многие хотели бы, поэтому я снова ударился в поиски других конструкций. Так, в свободное время от прелестей студенческой жизни, я что-то читал, что-то паял, но все это происходило довольно вяло и медленно, ибо времени-то оставалось не особо и много. Единственным большим шагом вперед за этот период стала модернизация акустической системы: штатные динамики маяковских колонок были заменены на двухполосные автомобильные JBL, которые дополнил отдельный сабвуферный канал с изготовленным под заказ пассивным (т.е. без встроенного усилителя) сабвуфером.

МАКСИ

Примерно 2 года назад я наткнулся на сайт Андрея Владимировича avr-project.ru где был размещен финальный релиз его проекта «Макси-32». На радостях я тот час же отправился на радиорынок, приобрел все необходимое и приступил к повторению конструкции. При изготовлении плат я активно использую бормашинку Dremel 4000. Очень доволен ее преобретением. Ее универсальность заслуживает отдельного поста, поэтому здесь не буду распевать хвалебную песнь. Текстолит (стеклопластик, из которого делаются платы) я режу дремелем с отрезным кругом 409, полирую войлочным кругом 429, затем наношу рисунок дорожек фоторезистивным методом и травлю в растворе пероксодисульфата аммония (он же персульфат аммония, он же пищевая добавка E923). Вытравленные платы сверлю при помощи дремеля и станины Dremel Workstation, затем снова полирую дорожки, ну а дальше лужение (покрытие дорожек припоем) и пайка. Через 2 недели Макси был готов к первому запуску.

Серый ящик с красными циферками является лабораторным блоком питания)

Но и в этот раз не прошло все гладко. После подачи питания, вместо отображения надписей, дисплей засветил всеми своими пикселями. Такая реакция говорила о зависании процессорного модуля на этапе инициализации внешних устройств на шине И2Ц, где «сидели» аудиопроцессор и часы реального времени. Танцы с бубном вокруг этой кучки текстолита ни к чему не привели, и реализация проекта снова была заморожена примерно на пол года.

В это время я занялся апгрейдом своего старенького компьютера. Сея затея закончилась сборкой совершенно новой машины в корпусе Zalman HD503. Благодаря этому событию было определено не только вместилище для Макси, но и дизайн интерьера половины моей комнаты: коль компьютер получился НТРС, то и все остальное будет к нему дополнением. В начале прошлого года я снова взялся за паяльник, и на этот раз Макси ожил! Причина неполадки оказалась банально проста: бракованная микросхема часов реального времени. Чуть позже Андрей Владимирович приступил к работе над ошибками в прошивке Макси, и я входил в группу бэта-тестеров. Приятно осознавать что я тоже сделал свой вклад в развитие этого проекта. Хоть и совсем небольшой, в сравнении с масштабом проведенных работ по его созданию, но все же) Паралельно с этим я приобрел еще один корпус Zalman, и потихоньку упаковывал в него Макси.

Затем до моей комнаты добрался ремонт, и места для творчества стало больше)

Вместе с тем я понимал, что переделанные маяковские колонки с сабвуфером — это далеко не Hi-Fi, а делать акустическую систему самостоятельно — это целая наука (причем без преувеличений), поэтому я решил купить готовую. Выбор мой пал на Sony SS-F6000, которую я вполне удачно приобрел с рук через slando за 2500 грн. Человек, у которого я их покупал, при встрече раз 5 напомнил мне, что он педант, и поэтому колонки в хорошем состоянии) Даже честно признался, что одну из них он разобрал, чтобы посмотреть что там внутри, и, с присущей ему педантичностью, собрал ее обратно. Не верить его словам у меня оснований не было, т.к. колонки действительно внешне выглядели идеально, без единой царапинки и прочих повреждений. А при прослушивании у этого человека дома, которое проводилось на весьма дорогостоящей аппаратуре (по обывательским меркам) именитых фирм, разницы между звучанием левого и правого канала я не заметил, что указывало на отсутствие влияния на звук разборки одной из колонок. Единственное, что меня разочаровало, это передача низких частот (либо же басов по-народному). Я догадывался, конечно, что от 16,5-сантиметрового НЧ динамика не стоит ожидать чуда, но не думал, что все будет на столько печально: складывалось впечатление, будто низ «задавили» эквалайзером, причем данный девайс в стереосистеме отсутствовал. Но т.к. я сразу планировал использовать эту акустическую систему совместно с сабвуфером, то и не обращал на это внимания. Привез домой, подключил их к Макси, и конечно же они заиграли еще хуже, чем при прослушивании на дорогой стереосистеме, ибо от микросхемного усилителя на TDA7294 я тоже многого не ждал, хоть он и был собран по экзотической схеме, разработанной широко известным в узких кругах Lincor’ом. Затем я неспешно продолжал паковать Макси в корпус, задумываясь при этом о «радиодеталях для звука».

АУДИОФИЛИЯ

Причиной для этих размышлений стал электролитический конденсатор (он же электролит) на выходе усилителя, а такое схемное решение боги аудиофилии не одобряют. Почему? Если вкратце, то каждый радиоэлемент идеально выглядит только на схеме. В реале же на него мысленно навешивается еще несколько деталек, которые отображают паразитные характеристики. Электролиты в этом отношении являются одними из самых вредных элементов. Так выглядит конденсатор теоретически:

В продаже есть обычные электролиты и дорогие. Разница между ними заключается в показателях паразитных характеристик. Так, один конденсатор номиналом 100мкФ/50В (а именно такой стоит на выходе моего усилителя) можно купить за 50 копеек, а можно и за 3 уругвайских эскудо) Но на столько ли критичны эти самые паразитные характеристики, чтобы влиять на звук, и стоит ли переплачивать? В поисках ответа на этот вопрос я погрузился в бездонную пучину Гугла, перечитал кучу холивара, но однозначного мнения так и не нашел. Узнал лишь производителей деталей, которые получили благословение богов аудиофилии, и пришел к выводу, что лучший способ выяснить истину — это проверить. Нашел, где можно купить электролиты Elna Cerafine ROA и заказал себе 2 шт. Стоило мне это вместе с услугами Новой почты около 80 грн. Получив посылку, я немедленно принялся за эксперименты. Условия следующие: на один из входов Макси подается звуковой сигнал из компьютера. На компьютере проигрываются аудиофайлы в беспотерьном сжатии (lossless) с помощью плеера foobar2000. Все плагины и улучшайзеры отключены, а эквалайзеры и регуляторы тембра выставлены в ноль. Звук с компьютера выводится посредством профессиональной внешней звуковой карты E-MU 0404 USB, на которой выставлена частота дискретизации 192 кГц.

Звуковая карта. Самая дорогостоящая составная моего компьютера)

В правом канале выходного усилителя остается дешевый конденсатор, в левом — впаивается Elna. При воспроизведении музыки оба канала прослушиваются по отдельности, благодаря поканальной регулировке громкости. Конечно же такой метод сравнения, мягко говоря, не самый объективный, но и исследования я провожу не научные, а музыку слушаю своими ушами, а не показателями приборов, поэтому для моих целей он подходит. В общем, я все это спаял/скрутил/подключил, запустил фубар и. ОФИГЕЛ. Разница в звучании каналов была колоссальной! Первое, что заметил — это значительное расширение динамического диапазона: в музыке появились адекватные высокие и низкие частоты, которые в канале с дешевым конденсатором просто «обрезались». В композиции Another reality коллектива Greenfly отчетливо прослушивалась тонкая металлическая перкуссия, в то время как в правом канале на нее и намека не было, а в произведении Yulunga (Spirit dance) группы Dead can dance ударные инструменты обрели объем и естественность. Более того, низ стал звучать гораздо лучше, нежели при прослушивании колонок на дорогой стереосистеме в момент их покупки! Акустическая система теперь честно отигрывала свои паспортные 40 Гц, что подтвердили тесты со свип-генератором. Но, не смотря на это, сабвуфер со счета снимать я не стал, ибо при таком нижнем пороге воспроизводимых частот нельзя в полной мере ощутить все прелести одного из горячо любимых мной музыкальных жанров — Liquid funk, и, уж тем более, раскошных сольных джаз-импровизаций бас-гитариста Brian Bromberg.

Воодушевившись таким результатом, я впаял в правый канал второй конденсатор Elna, и решил не останавливаться на достигнутом, в следствии чего были приобретены резисторы Allen Bredley, конденсаторы Wima MKP (для шунтирования выходного электролита) и французские конденсаторы SCR (в качестве проходных). Сравнивание проходило таким же образом, как и в первом случае. Начал эксперимент я с шунтирующего конденсатора, который введен в схему для снижения негативного влияния электролита на звук. Итак, в одном канале впаян Wima MKP, в другом — конденсатор типа MPP неведомого производителя. Как я не старался, но существенной разницы в звучании так и не заметил. Затем в одном канале выпаял Виму, а в другом оставил ноунеймовский MPP, и провел тесты. Результат остался прежним: оба канала звучат почти одинаково. Разница незначительна, и на общие впечатления от прослушивания не влияет. Видимо, электролиты Elna Cerafine ROA таки стоят своих денег, и в шунтировании не нуждаются. Затем настала очередь резисторов в сигнальных (звуковых) цепях усилителя. Обычным металлопленочникам стоимостью 10коп/шт противостоят углекомпозитные Allen Bredley, которые уже лет 50 как сняты с производства, отчего являются антиквариатом с соответствующей ценой в 0,5-2 американских денег за штуку) Результат — разница ощутима, но в каждой музыкальной композиции проявляется по-разному: что-то звучит приятнее на дешевых, что-то — на дорогих. К примеру, во многих произведениях Ludovico Einaudi из альбома Islands, при прослушивании на углекомпозитных резисторах, стали проявляться некие призвуки, похожие на нажатия педалей рояля, которые не добавляли красоты его творчеству, но, в то же время, диджериду Curt’a Cuenen’a звучал так, будто он находился рядом со мной в комнате. И последний этап испытаний — полипропиленовый конденсатор французской фирмы SCR стоимостью 40грн/шт. vs. ноунеймовский MPP, цена которого 3грн/шт. Результат — сложно сказать. Низ звучит приятнее на SCR (не исключено, правда, что мне так показалось по той причине, что они мне обошлись по 40грн/шт :)). В остальном спектре существенных различий я не заметил. Вообще, эта замена наимее всего отразилась на звуке.

Исходя из этого опыта, было принято решение переделать плату аудиопроцессора Макси. Авторский вариант предусматривал установку советских конденсаторов типа К73-17 на входы и выходы, и конденсаторов в SMD корпусе в сигнальных цепях. Все это не соответствует аудиофильскому фен-шую, поэтому я изготовил плату под конденсаторы SCR на вход, и Wima в сигнальных. Выходные конденсаторы из схемы были исключены, ибо так велел даташит микросхемы TDA7313, без того не отличающейся выдающимися звуковыми параметрами, на которой построен аудиопроцессор. Так же в корпусе Макси была переделана часть задней панели, на которой вместо входных «тюльпанов» и выходных терминалов на колонки, стоимостью по 3-5 грн/шт, расположились позолоченные Atlass и Elka, общей стоимостью около 600 грн.

Третья пара терминалов зарезервирована под сабвуфер. Между терминалами и тюльпанами расположено гнездо для подключения антенны.

Вместе с тем были заменены аудиокабели: вместо брутального ШВВП 2х0,75 советских времен, на колонки теперь шел германский Silent wire LS3 из бескислородной меди сечением 2х4, а звуковая карта к Макси подключалась с помощью Audioquest evergreen. Стоит ли весь этот цветмет затраченных денег? Безусловно! В первую очередь это сказалось на воспроизведении высоких частот: вся металлическая перкуссия стала звучать более выраженно и четко, не прячась при этом за более громкими звуками других инструментов, а в композиции Picking up tin cans, неповторимого коллектива под названием Cities of foam, ночная «песня» насекомых воспризводилась на столько реалистично, что складывалось впечатление, будто ты находишся где-то на необитаемом острове под светом звезд. Да что там говорить! Даже в стебной статье на Лурке о ламповом звуке говорится, что «для «тяжёлых» АС, сопротивление которых резко и немонотонно меняется в зависимости от частоты, требуется усилитель с очень малым (сотые доли ома) выходным сопротивлением — и даже очень небольшое сопротивление проводов может тут поднасрать». А моя акустическая система как раз и является «тяжелой». Более того, такие колонки достаточно сложно подружить со многими транзисторными усилителями. К слову сказать, возможно именно этот факт и вызвал убогую передачу низа колонками при прослушивании в момент покупки.

Выводы:

Так что же влияет на качество воспроизводимого звука? Абсолютно все, что находится в цепочке аудиотракта между исполнителем в студии звукозаписи и вашими ушами. Каждый проводок, каждая спайка, каждый радиоэлемент, схемные решения аппаратуры, акустика помещений, субъективизм звукорежиссеров и слушателей, и прочее, прочее, прочее. Но в первую очередь на качество влияют ваши уши) Ибо чувствительность этих органов к разным частотам звукового диапазона индивидуальна. Одни называют громко цикающие и свистящие высокие частоты прозрачным звуком, у других от этого болит голова) Стоит ли переплачивать за аудифильские компоненты? Мой ответ — стоит, но делать это нужно с чувством меры. К примеру, в аудиофильских магазинах продаются силовые кабеля для питания усилителей из бескислородной меди, по соответствующим ценам. Более того, все обзоры и производители в один голос кричат, что неясно как, но данная продукция тоже влияет на качество звука! Это заявление является чистой воды бредом)

ИТОГ

В итоге получилась стереосистема на микроконтроллерном управлении со следующими параметрами:

Микроконтроллер : ATMega32A

— тактовая частота 16 МГц (на 6 МГц больше, чем в бортовом компьютере космического корабля «Буран» :));

— объем ОЗУ 2 КБ;

— объем флэш-памяти 32 КБ;

— объем EEPROM 1 КБ.

Аудиопроцессор : TDA7313

— 3 стереовхода (вход 3 используется для встроенного FM-тюнера);

— предусилитель на каждом входе с 3-мя уровнями усиления;

— 4 независимых выхода (фронт, тыл) с поканальной регулировкой громкости;

— предусмотрены входы и выходы для внешнего эквалайзера;

— регулировка громкости с шагом 2,5 дБ в пределах -78,75. 0 дБ;

— регулировка тембра НЧ и ВЧ с шагом 2 дБ в пределах -14. +14 дБ;

— режим тонкомпенсации (Loudness);

— режим Mute (реализовано программно);

— Плавное приглушение/нарастание громкости при выходе/входе в режимы Mute, Standby (реализовано программно).

Выходной усилитель: пара MadFeedback1. Автор — Lincor.

— основа — микросхема семейства TDA729x;

— выходная мощность при нагрузке 8 Ом — около 40 Вт/канал;

— диапазон воспроизводимых частот 20. 20000 Гц.

FM-тюнер: модуль из автомагнитолы Sony

— принимаемый диапазон 87,5. 108 МГц;

— синтезатор LM7001;

— шаг настройки 0,05 МГц;

— память на 20 станций (реализовано программно).

Управление:

— кнопки Standby, Reset, Menu, Set, Select, Up, Down, Left, Right;

— энкодер с кнопкой (бесконечно вращающаяся ручка с нажатием);

— дополнительная клавиатура для быстрого доступа к FM станциям (1-9, Bank);

— пульт ДУ (протокол RC5);

— кнопки пульта ДУ можно настроить в довольном порядке.

Индикация:

— знакосинтезирующая жидкокристаллическая матрица 4 строки по 20 символов, совместима с HD44780;

— русскоязычное меню;

— 4 режима подсветки ЖК-матрицы (реализовано программно);

— светодиодная индикация режима Standby;

— светодиодная индикация приема сигнала от пульта ДУ;

— звуковое подтверждение нажатия кнопок встроенным бузером.

Сервисные функции:

— отображение текущего времени, даты (дд/мм/гггг) и дня недели (реализовано на микросхеме DS1307);

— будильник, запускающий в заданное время тюнер, либо писк бузера;

— 2 термодатчика DS18B20, следящие за температурой усилителей. При превышении установленного в меню

порога (35 — 75 градусов по Цельсию), включается вентилятор обдува радиатора;

— задержка включения акустики для скрытия щелчков при включении/выключении Макси. Длительность

настраивается через меню, в пределах 1 — 10 секунд;

— сохранение настроек в энергонезависимой памяти, в том числе отдельно по каждому входу (громкость,

усиление, тембр, прослушиваемая FM-станция);

— в рабочем режиме, если в течении заданного периода времени (5 — 60 сек) не производилось никаких

манипуляций с органами управления, на дисплее появляется заставка, на которой отображаются текущее

время, дата, день недели, текущие показания термодатчиков, выбранный вход (PC, DVD, FM), текущая

FM-станция (если выбран вход FM), индикатор включенного будильника в виде колокольчика (если

будильник включен) и индикатор включенного режима loudness в виде снежинки (если этот режим включен).

Внешне это выглядит так:

Внутренности

Процессорный модуль. Большая микросхема в зеленой панельке — микроконтроллер (первые микропроцессоры в компьютерах, кстати, выглядели именно так). Маленькая микросхема в черной панельке — часы реального времени DS1307. Батарейка для нее же.

FM-тюнер. Благодаря примененному автором решению схемы, может работать автономно.

Усилители и аудиопроцессор.

Термодатчики на радиаторе удерживают черные клипсы (слева от платы усилителя). Это все, что осталось от Маяка)

Блок питания. Правая часть питает усилители, левая — все остальное.

Так Макси выглядит в интерьере моей комнаты. С желтым дисплеем — Макси, с фиолетовым — системный блок компьютера.

Хотелось бы завершить этот пост классическим «на этом все», но на самом деле это еще далеко не конец) Макси — это замечательная платформа для дальнейших исследований и экспериментов. В будущем планируется встроить в девайс десятиполосный эквалайзер, фильтр для сабвуфера на MAX292, так же почесываются руки спаять гибридный лампово-микросхемный усилитель, дабы хоть немного понять этот самый «теплый ламповый звук», но все это будет когда-нибудь потом)

Источник