- Пример построения геологической колонки.

- Основы геологии

- Построение геологической колонки скважины с использованием описания буровых скважин. История геологического развития района. Построение разреза. Абсолютные отметки устьев и результаты одновременного замера глубин залегания уровней грунтовых вод.

- 5.4. Построение геологической колонки по описанию буровой скважины

- Пример построения геологической колонки по геологическому описанию буровой скважины

Пример построения геологической колонки.

ПОЯСНЕНИЕ К ЗАДАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ.

Практическая работа выполняется по индивидуальным заданиям, которые включают:

1) геологическую карту с указанием линии разреза, проходящей по определенным буровым скважинам, условных обозначений и масштаба карты и разреза;

2) сводную стратиграфическую колонку к геологической карте;

3) описание буровых скважин.

По данным задания студенты выстраивают геологические колонки по всем скважинам на линии разреза, геологический разрез (профиль) и составляют пояснительную записку с характеристикой инженерно-геологических условий в зоне разреза. Для облегчения выполнения работы в приложении даны поясняющие материалы.

Графическая часть выполняется на листах миллиметровки формата А4 (297 ´ 210 мм). Текстовая часть приводится на листах бумаги также формата А4 .

Пояснительная записка составляется примерно по следующей схеме:

Введение, в котором указывается цель построения геологического разреза.

1. Характеристика рельефа по линии разреза (тип рельефа, его форма, элементы).

2. Стратиграфия, тектоника и литолого-петрографическое описание пород. Дается характеристика возраста и литологических особенностей горных пород. При этом породы описываются в возрастной последовательности от более древних коренных до четвертичных включительно. При характеристике условий залегания пород для коренных отложений указывается общий характер залегания (наружное или ненаружное), вид дислокаций (складчатые, разрывные), глубина залегания и мощность отдельных пластов.

Четвертичные отложения описываются по элементам и формам рельефа (водораздел, склоны, террасы, пойма и т.д.). При этом кроме названия породы, возраста и происхождения (генетический индекс), указываются ее минералогический состав, физико-механические свойства, степень трещиноватости и выветрелости.

3. Гидрогеологичесие условия. Указывается наличие и характер вскрытых скважинами водоносных горизонтов (верховодка, грунтовые воды, межпластовые напорные и безнапорные).

4. Физико-геологические процессы. Дается характеристика современных физико-геологических процессов, оказывающих влияние на формирование рельефа и отложение горных пород (геологическая деятельность реки, ветра, механическая суффозия, карст, оползни, просадки и др.).

5. Заключение. Дается краткая характеристика верхней толщи пород по линии разреза с обязательной увязкой их с рельефом и подземными водами.

Дается оценка пород как основания фундаментов и сооружений, с указанием пригодности для этой цели в естественном состоянии или необходимости выполнения каких-либо мероприятий по улучшению их свойств (уплотнить, закрепить связи между частицами в них, защитить от воздействия воды или влияния других факторов и т.д.).

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ И КОЛОНОК.

Построение геологических колонок.

Построение геологических колонок рекомендуется производить на миллиметровке в следующей последовательности:

1. Вычерчиваются необходимые для построения колонки столбцы: 1-глубина; 2-номер слоя; 3-возраст породы; 4-мощность слоя; 5-абсолютная отметка подошвы слоя; 6-колонка; 7-абсолютная отметка подземных вод; 8-описание пород (см. рис.1).

2. Принимается вертикальный масштаб.

3. В столбце 1 наносится в принятом масштабе шкала глубин.

4. На шкале глубин отмечается мощность (толщина) первого слоя и

проводится тонкая горизонтальная линия.

5. В графах 2, 3, 4 указываются по данным описания буровой скважины, соответственно, номер слоя, возраст породы и мощность слоя.

6. Высчитывается абсолютная отметка подошвы (низа) слоя, которая равна разности отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя.

7. В средней части графы 6 вычерчивается условно в центральной части скважина, а остальная часть заштриховывается в соответствии с условным обозначением данной породы (по прил. 3.).

8. В графу 7 заносится отметки подземных вод.

9. В графе 8 производится описание породы.

10. Производится построение и описание второго и последующих слоев породы.

11. По окончанию построения геологической колонки дается ее описание.

Пример построения геологической колонки.

Пусть требуется построить и дать описание геологической колонки № 6 карты 1 по описанию буровой скважины, данной в табл. 1.

| № скваж. и абс. отмет. устья, м | № слоя | Гео- логи- ческий возраст | Описание горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м |

| появив- шегося | устано- вивше- гося | ||||

| аQ3 | Суглинок бурый плотный | 4,7 | |||

| аQ3 | Супесь желтая | 13,9 | |||

| аQ3 | Песок средней крупности | 20,8 | 15,8 (13,03) | 16,2 (18, 09) | |

| С1 | Известняк трещи- новатый | 45,4 | |||

| D3 | Аргиллит серый | 65,2 | |||

| gPR | Гранит трещино- ватый | 67,0 | 65,2 (18,03) | 1,3 (19,03) |

Масштаб колонки принимаем 1 : 500. В графе 1 проставляем в заданном масштабе шкалу глубин, считая началом устье скважины (точку пересечения ствола скважины с поверхностью земли). Затем из графы 5 данных по скважине откладываем глубину залегания подошвы каждого слоя и через полученные точки проводим горизонтальные линии. Абсолютные отметки (графа 5) подошв слоев определяем как разность абсолютной отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя (слой 3: 116,7 – 20,8 = 95,9). После записи в графе 5 можно сделать проверку: разность абсолютных отметок подошв соседних слоев равна мощности слоя (слой 3:102,8 – 95,9 = 6,9). Графы 2 и 3 заполняем по описанию скважин. Мощность первого слоя (графа 4) равна глубине залегания его подошвы. Мощность остальных слоев вычисляем как разность глубин залегания подошв последующего и предыдущего слоев (слой 3:20,8 – 13,9 = 6,9). В середине графы 6 двумя тонкими линиями обозначаем ствол скважины и с обеих сторон ствола показываем условными обозначениями литологический состав пород каждого слоя. Эти обозначения берем из стратиграфической колонки к соответствующей карте (см. Приложение 3). Стволы скважин в интервалах развития водоносных слоев затемняем. Графу 7 делим на две части: слева будут отображаться появившиеся отметки подземных вод, в правой части – установившиеся. Абсолютные отметки уровня подземных вод вычисляются как разность между абсолютной отметкой устья скважины и глубиной залегания соответствующего уровня. Если напорный уровень выше устья, то берется не разность, а сумма.

Источник

Основы геологии

Построение геологической колонки скважины с использованием описания буровых скважин. История геологического развития района. Построение разреза. Абсолютные отметки устьев и результаты одновременного замера глубин залегания уровней грунтовых вод.

| Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 21.12.2013 |

Построить геологическую колонку скважины, соответствующей номеру варианта, используя описание буровых скважин. Изучить стратиграфическую колонку и назвать относительный возраст горных пород, вскрытых скважиной.

Описание буровой скважины

Абсолютная отметка устья

Описание горных пород

Глубина залегания подошвы слоя, м

Глубина залегания уровня воды, м (дата замера 2005 г.)

Суглинок бурый полутвердый

Супесь желтая пластичная

Песок средней крупности плотный

Известняк трещиноватый закарстованный

Аргиллит серый слаботрещиноватый

Гранит трещиноватый, выветрелый

Масштаб колонки принимаем 1:500. В графе 1 проставляем в заданном масштабе шкалу глубин, считая началом устье скважины (точку пересечения ствола скважины с поверхностью Земли). Затем по на шкале глубин глубину залегания подошвы каждого слоя и через полученные точки проводим горизонтальные линии. Мощность первого слоя (гр. 4) равна глубине залегания его подошвы. Мощность остальных слоев вычисляем как разность глубин залегания подошв последующего и предыдущего слоев. Абсолютные отметки подошв слоев определяем как разность абсолютной отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя. В середине гр. 6 двумя тонкими линиями рисуем ствол скважины и с обеих сторон от ствола показываем условными обозначениями литологический состав пород каждого слоя. Стволы скважин в интервалах развития водоносных слоев затемняем. В гр. 7 проставляем абсолютные отметки установившегося уровня грунтовых вод и обоих уровней напорных вод. Вертикальной линией со стрелкой на конце показываем высоту подъема напорных вод.

Из описания видно, что скважиной вскрыты (сверху вниз) верхнечетвертичные отложения, представленные тремя слоями: суглинком бурым плотным, супесью желтой и песком средней крупности. Ниже лежат нижнекаменноугольные трещиноватые известняки, подстилаемые верхнедевонскими серыми аргиллитами. Под аргиллитами встречены протерозойские трещиноватые граниты. Грунтовые воды встречены в песках средней крупности на отметке 100,9 м, установившийся уровень зафиксирован в меженный период на отметке 100.5 м. Напорные воды связаны с протерозойскими трещиноватыми гранитами и встречены отметке 51,5 м., пьезометрический уровень зафиксирован на отметке 115,4 м.

Построить геологический разрез по линии, указанной в соответствующем варианте, с использованием геологической карты, стратиграфической колонки и описания буровых скважин. Охарактеризовать в общих чертах историю геологического развития района, вытекающую из анализа стратиграфической колонки и разреза. Для построения разреза принимаем горизонтальный масштаб 1:10000, вертикальный 1:1000.

На основании анализа стратиграфической колонки и разреза попытаемся восстановить историю геологического развития района.

Источник

5.4. Построение геологической колонки по описанию буровой скважины

Построим геологическую колонку скважины по ее описанию (табл. 1) и стратиграфической колонке (рис. 3).

Описание буровой скважины

Описание горных пород

Глубина залегания подошвы слоя, м

Глубина залегания уровня воды, м,

Суглинок бурый твердый

Супесь желтая пластичная

Песок средней крупности, плотный

Известняк трещиноватый, закарстованный

Аргиллит серый слаботрещиноватый

Гранит трещиноватый, выветрелый

* ) Последняя цифра по скважине означает глубину до забоя скважины. Подошва последнего слоя проходит ниже забоя скважины.

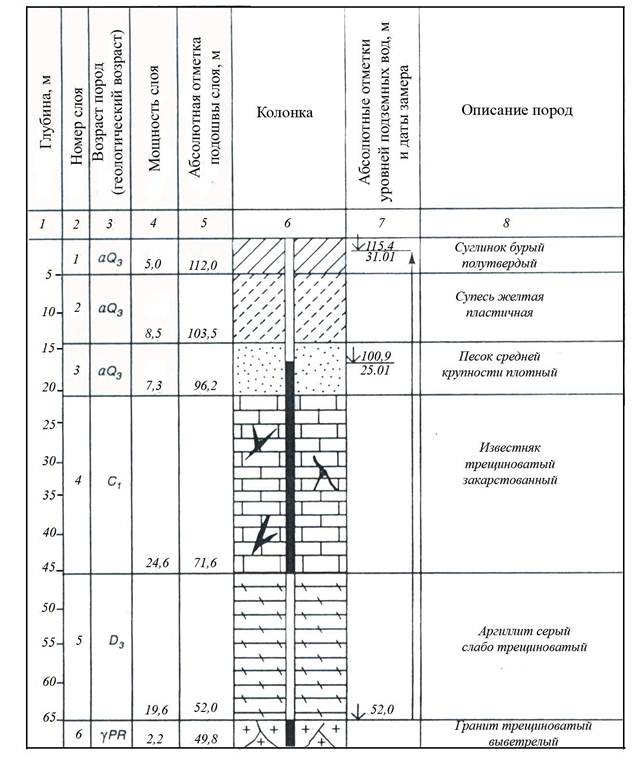

Пример построения геологической колонки скважины показан на рис. 4. Масштаб колонки принимаем 1:500. В графе 1 проставляем в заданном масштабе шкалу глубин, считая началом устье скважины (точку пересечения ствола скважины с поверхностью Земли). Затем по данным графы 5 откладываем на шкале глубин глубину залегания подошвы каждого слоя и через полученные точки проводим горизонтальные линии. Мощность первого слоя (графа 4) равна глубине залегания его подошвы. Мощность остальных слоев вычисляем как разность глубин залегания подошв последующего и предыдущего слоев. Например, для слоя 3 мощность равна 20,8 – 13,5 = 7,3 м. Абсолютные отметки подошв слоев определяем как разность абсолютной отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя. Например, для слоя 3 абсолютная отметка подошвы равна 117,0 – 20,8 = 96,2 м.

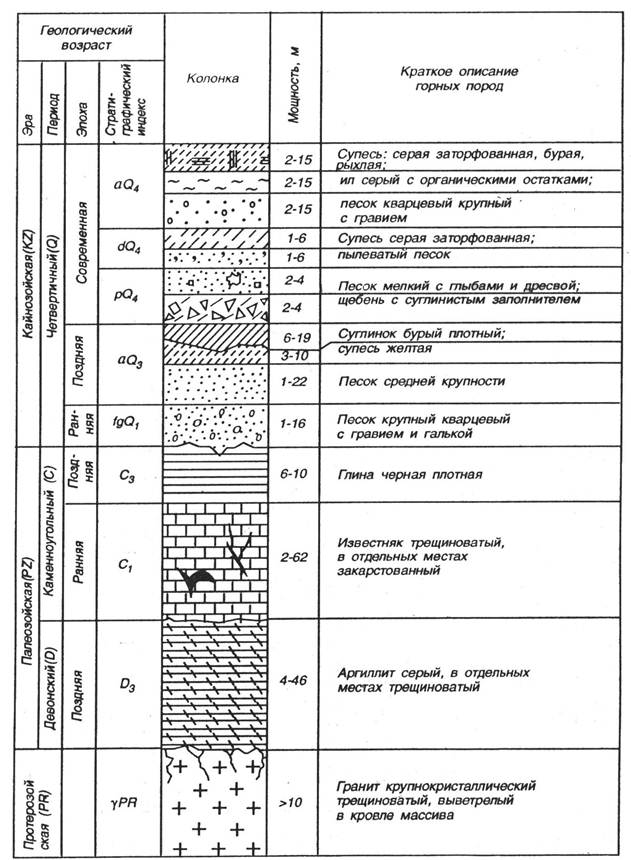

Рис. 3. Стратиграфическая колонка к геологической карте № 1

Рис. 4. Пример построения геологической колонки скважины

После записи в графе 5 можно сделать проверку: разность абсолютных отметок подошв соседних слоев равна мощности слоя. Например, для слоя 3 мощность определим повторно вычитанием 103,5 – 96,2 = 7,3 м.

В середине графы 6 двумя тонкими линиями рисуем ствол скважины и с обеих сторон от ствола показываем условными обозначениями литологический состав пород каждого слоя. Эти обозначения берем из стратиграфической колонки (рис. 3).

Стволы скважин в интервалах развития водоносных слоев затемняем. В графе 7 проставляем абсолютные отметки установившегося уровня грунтовых вод и двух уровней напорных вод. Вертикальной линией со стрелкой на конце показываем высоту подъема напорных вод.

Скважиной вскрыты верхнечетвертичные отложения, представленные тремя слоями: суглинком бурым твердым, супесью желтой пластичной и песком средней крупности. Четвертичные отложения подстилаются нижнекаменноугольными закарстованными известняками, которые залегают на верхнедевонских аргиллитах. Под аргиллитами встречены протерозойские выветрелые граниты.

Источник

Пример построения геологической колонки по геологическому описанию буровой скважины

Построим геологическую колонку скважины по ее описанию (табл. 2) и стратиграфической колонке (рис. 1).

| Абсолютная отметка устья | № слоя | Геол. возраст | Описание горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера 2005г) |

| Появившегося | Установившегося | ||||

| 117,0 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 5,0 | ||

| aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,5 | |||

| aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 20,8 | 16,1(25.01) | 16,5(10.9) | |

| C1 | Известняк трещиноватый, закарстованный | 45,4 | |||

| D3 | Аргиллит серый слаботрещиноватый | 65,0 | 65,0(30.01) | 1,6(31.01) | |

| γPR | Гранит трещиноватый | 67,2 * |

* Последняя цифра по скважине означает глубину до забоя скважины. Подошва последнего слоя проходит ниже забоя скважины.

Стратиграфическая колонка к геологической карте № 1

Геологическая колонка скважины

Пример геологической колонки скважины показан на рис. 2. Масштаб колонки принимаем 1:500. В графе 1 проставляем в заданном масштабе шкалу глубин, считая началом устье скважины (точку пересечения ствола скважины с поверхностью Земли). Затем по данным гр. 5 табл. 2 откладываем на шкале глубин глубину залегания подошвы каждого слоя и через полученные точки проводим горизонтальные линии. Мощность первого слоя (гр. 4) равна глубине залегания его подошвы. Мощность остальных слоев вычисляем как разность глубин залегания подошв последующего и предыдущего слоев. Например, для слоя 3 мощность равна 20,8 — 13,5 = 7,3 м. Абсолютные отметки подошв слоев определяем как разность абсолютной отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя. Например, для слоя 3 абсолютная отметка подошвы равна 117,0 – 20,8 = 96,2 м.

В середине гр. 6 двумя тонкими линиями рисуем ствол скважины и с обеих сторон от ствола показываем условными обозначениями литологический состав пород каждого слоя. Эти обозначения берем из стратиграфической колонки (рис. 1). Стволы скважин в интервалах развития водоносных слоев затемняем. В гр. 7 проставляем абсолютные отметки установившегося уровня грунтовых вод и обоих уровней напорных вод. Вертикальной линией со стрелкой на конце показываем высоту подъема напорных вод. Из описания видно, что скважиной вскрыты (сверху вниз) верхнечетвертичные отложения, представленные тремя слоями: суглинком бурым плотным, супесью желтой и песком средней крупности. Ниже лежат нижнекаменноугольные трещиноватые известняки, подстилаемые верхнедевонскими серыми аргиллитами. Под аргиллитами встречены протерозойские трещиноватые граниты.

ЗАДАНИЕ 2. Постройте геологический разрез по линии, указанной в соответствующем варианте, с использованием геологической карты № 1, стратиграфической колонки (рис. 1) и описания буровых скважин (табл. 1). Охарактеризуйте в общих чертах историю геологического развития района, вытекающую из анализа стратиграфической колонки и разреза. Для построения разреза принимают горизонтальный масштаб 1:10000, вертикальный 1:1000.

Источник