- Составление стратиграфической колонки

- Лабораторная работа № 2. Построение стратиграфической колонки по описанию геологического разреза

- Текст книги «Структурная геология и геологическое картирование»

- Автор книги: Валентин Лощинин

- Жанр: Учебная литература, Детские книги

- 2 Лабораторная работа № 2. Построение карт, разрезов и стратиграфических колонок на площадях с горизонтальным залеганием пород

- 3 Лабораторная работа № 3. Построение карт, разрезов и стратиграфических колонок на площадях с наклонным залеганием пород

Составление стратиграфической колонки

Построение разрезов горизонтально залегающих слоев

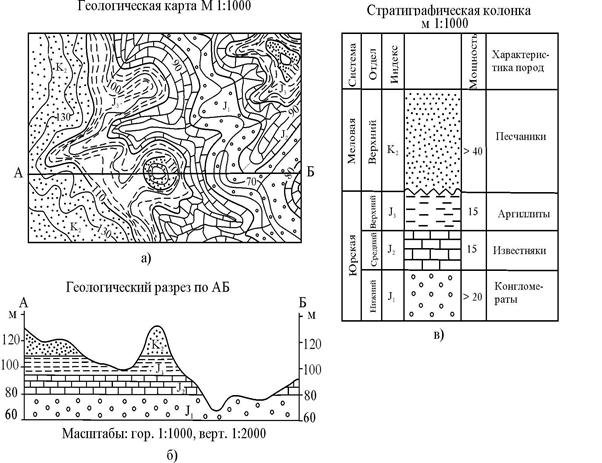

При горизонтальном залегании слоев наиболее рациональным направлением разреза будет являться линия, проходящая через самую высокую и самую низкую точки рельефа (рис.35).

Рис. 35. Изображение горизонтально залегающих слоев

на геологической карте (а), геологическом разрезе (б), в стратиграфической колонке (в)

При построении геологического разреза по геологической карте с горизонтальным залеганием слоев необходимо: I) построить топографический профиль по выбранной линии; 2) на построенный профиль нанести поверхности напластования (границы слоев) в соответствии с их абсолютными отметками; 3) проставить индексы возраста каждого слоя (толщи) и раскрасить их в соответствии с возрастом. Разрез должен быть ориентирован по странам света. При построении разреза необходимо правильно выбрать вертикальный масштаб. Его подбирают так, чтобы слой с минимальной мощностью изображался на разрезе полосой толщиной не менее 2 мм. Горизонтальный масштаб должен соответствовать масштабу карты. Литологические знаки слоев на разрезе и карте должны быть одинаковыми. Геологические границы (выходы поверхностей напластования) на карте и разрезе изображаются тонкими линиями чёрного цвета.

Стратиграфическая колонка строится после вычисления истинных мощностей слоев (толщ). Последние можно снять с построенного геологического разреза. Колонка строится следующим образом: I) слева в вертикальных столбцах даются стратиграфические подразделения в ранге системы, отдела, яруса в зависимости от детальности расчленения разреза, затем индекс; 2) литологическая колонка; 3) мощность и 4) характеристика пород. Масштаб стратиграфической колонки определяется наглядностью. Он или равен масштабу карты, или крупнее, кратно 2, 4, 5 и более. Согласное залегание слоев (толщ) в колонке показывается прямой тонкой чёрной линией, несогласное — волнистой линией.

Вертикальный масштаб колонки выбирается таким образом, чтобы можно было отразить основные особенности внутреннего строения выделенных подразделений. Колонка строится по максимальным мощностям отложений. Если из-за большой мощности одного или двух стратиграфических подразделений длина колонки резко увеличивается, то допускается делать пропуски («разрывы») внутри однородных интервалов разреза (не более двух-трёх на колонку), которые изображаются тонкой двойной (с промежутками 2 мм) волнистой линией. Если мощности отдельных частей разреза резко различны, разрешается составлять для них колонку в различных масштабах, оговорив это в примечании под колонкой.

Стратиграфические колонки размещаются, как правило, на том же листе, где даются условные обозначения к геологической карте. При большом числе или большой длине колонок условные обозначения могут быть вынесены на отдельный лист.

На стратиграфических колонках должны быть показаны в возрастной последовательности все дочетвертичные отложения, известные на изученной площади, как обнажающиеся, так и вскрытые скважинами и горными выработками. На колонках отражаются все выделяемые на геологической карте серии, свиты, подсвиты, а также толщи, подтолщи, пачки, маркирующие горизонты. Слева от колонок в возрастной последовательности показываются общие и региональные подразделения, с которыми сопоставляются местные и вспомогательные подразделения. При этом дробность общей и региональной стратиграфических шкал должна быть такой же, как в условных обозначениях к геологической карте. На самих колонках стратиграфические подразделения раскрашиваются цветами, использованными на геологической карте. В выделенных стратиграфических подразделениях состав пород отображается горизонтально расположенными штриховыми условными знаками с детальностью, отражающей общее строение свиты. Характер соотношений между подразделениями (согласное залегание, структурное несогласие и т.д.) изображается специальными знаками. Знаки фауны и флоры ставятся на соответствующем стратиграфическом уровне. Рядом с колонкой (слева) указываются индексы стратиграфических подразделений, справа приводятся цифры мощности каждого подразделения – (в метрах) и названия местных подразделений.

При наличии нескольких колонок в районе между ними проводятся корреляционные линии, показывающие, каким образом сопоставляются между собой стратиграфические подразделения разных формационных (фациальных) зон.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Лабораторная работа № 2. Построение стратиграфической колонки по описанию геологического разреза

Лабораторная работа № 2

Построение стратиграфической колонки

по описанию геологического разреза

Цель работы: освоить методику построения стратиграфической колонки в соответствии с инструктивными требованиями.

Стратиграфическая колонка представляет собой чертеж, на котором специальными условными знаками в принятом масштабе изображена последовательность напластований горных пород в нормальном стратиграфическом разрезе и характер контактов между смежными стратиграфическими подразделениями.

Стратиграфическая колонка изображается на всех листах геологической карты (ГК) и содержит информацию, отражающую соотношение мощностей и состав стратиграфических подразделений. Она размещается слева от ГК. Четвертичные отложения на стратиграфической колонке не отражаются. Для районов сложного складчатого и покровно-складчатого строения составляются сопоставительные колонки по зонам и крупным тектоническим покровам в черно-белом исполнении и размещаются на обратной стороне карты или в тексте объяснительной записки.

Стратиграфическая колонка состоит из ряда (восьми-девяти) вертикальных граф, включающих в себя (слева направо):

- общую и региональные стратиграфические шкалы с указанием системы, отдела, яруса и горизонта (четыре графы для фанерозоя); индекс местного стратиграфического подразделения и его номер по легенде ГК; литологический состав и положение находок органических остатков (в условных обозначениях – собственно колонка); мощность картографируемых подразделений или интервалы мощности при ее изменчивости; если мощность точно не установлена, пишутся слова: более…, менее… характеристики геологических подразделений (наименования и таксоны стратиграфических подразделений, краткое описание вещественного состава, перечень важнейших (руководящих) ископаемых органических остатков.

Стратиграфические подразделения в колонке раскрашиваются и индексируются в полном соответствии с цветами и индексами геологических подразделений ГК. При этом подразделения, изображенные на колонке, но отсутствующие на срезе ГК, показываются на 2/3 ее ширины.

Вертикальный масштаб стратиграфической колонки выбирается таким образом, чтобы ее высота не превышала размеров вертикальной рамки, и на ней можно было бы отобразить основные особенности внутреннего строения выделенных подразделений. Колонка строится по максимальным мощностям отложений, но если из-за большой мощности каких-либо подразделений длина колонки резко возрастает, то допускается делать пропуски («разрывы») внутри однородных в вещественном отношении интервалов разреза, изображаемые тонкой двойной (с промежутком в 2 мм) волнистой линией. Если мощность частей разреза (например, мезозоя и палеозоя) резко различна, допустимо составлять для них колонку в разных масштабах, оговорив это в примечании под колонкой. В этом случае колонка делится на две части с промежутком в 5 мм, причем «шапка» колонки вычерчивается только для верхней части.

При составлении колонки необходимо строго выполнять требования по изображению условными знаками как состава, так и характера чередования пород в стратиграфических подразделениях (стратонах). Если при их описании указано чередование пород, то оно изображается в виде многократного, до полного заполнения соответствующего интервала колонки, чередования строк условных знаков. Если соответствующее стратиграфическое подразделение сложено несколькими типами пород, то их количественные соотношения в разрезе отражаются количеством строк условного знака: 2 типа пород с преобладанием одной – количество строк условного знака одной из них в 2 раза больше другой; 3, 4 и более типов пород при равных соотношениях в разрезе стратона изображаются равномерным чередованием строк условных знаков, а при последовательном уменьшении их количества (в описании слоя дается простое перечисление пород) соответствующие соотношения отражаются в чередовании строк условных знаков (прил. 1.2).

При нанесении положения мест находок фауны или флоры, необходимо строго соблюдать, если указано, ее приуроченность к определенным слоям. Причем количество условных знаков, обозначающих органические остатки не должно быть больше одного-двух на один слой. Размер знака не должен быть очень крупным и не затушевывать литологию (прил. 1.3).

Границы между стратонами проводятся более жирно, чем границы между условными знаками. Линия несогласия имеет такую же толщину, но пилообразную форму.

Порядок выполнения работы

1. Выбрать вариант индивидуального задания в соответствии с номером в списке группы, либо по указанию преподавателя (прил. 1.1).

2. В соответствии с номером варианта задания выбрать номер точки с описанием разреза из приложения 2.3.

3. Из приложения 3.4 по номеру задания выбрать список фауны и флоры.

4. Построить и оформить в соответствии с изложенными требованиями стратиграфическую колонку (прил. 1.4). При необходимости допускается увеличение длины листа формата А4 в 1,5 раза. При построении колонки иметь ввиду, что описание разрезов начинается с древних отложений. Для построения колонки использовать условные обозначения из Эталонной базы знаков.

5. Стратиграфическую колонку представить на листах формата А4.

Источник

Текст книги «Структурная геология и геологическое картирование»

Автор книги: Валентин Лощинин

Жанр: Учебная литература, Детские книги

Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

2 Лабораторная работа № 2. Построение карт, разрезов и стратиграфических колонок на площадях с горизонтальным залеганием пород

Горизонтальным залеганием горных пород, или горизонтальной структурой называют такое залегание, когда поверхность напластования слоев в целом совпадает с горизонтальной плоскостью.

Горизонтальная структура очень широко распространена, представляя верхнюю зону осадочной оболочки Земли. Четвертичные и, в несколько меньшей степени, неогеновые образования почти во всех тектонических регионах лежат горизонтально. Горизонтальное залегание характерно и для более древних пород (вплоть до кембрийских, как, например, в Прибалтике), занимающих верхний этаж обширных платформ, предгорных и многих межгорных прогибов. В крупных платформенных структурах – антеклизах и синеклизах – наклоны слоев настолько малы (обычно доли градуса), что на большей части платформы (за исключением некоторых платформенных складок, главным образом соляных куполов) породы залегают практически горизонтально. Горизонтальная структура свойственна и некоторым сериям протерозойских метаморфических пород, например овручской на Русской платформе [2,4,12].

Горизонтально залегающие слои различного состава и возраста, а также границы разделяющих их перерывов, являются вместилищем разнообразного комплекса твердых, жидких и горючих полезных ископаемых, а также многочисленных россыпных месторождений благородных и редких металлов. Изучение их строения, вещественного состава и характера напластования при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых имеет большое прикладное значение.

Целью данной работы является освоение методов составления и чтения геологических карт, литолого-стратиграфических и формационных колонок и геологических разрезов с горизонтальным залеганием пород.

2.1 Горизонтальное залегание слоев горных пород

Горизонтальное залегание слоев горных пород в природе пользуется широким распространением. Отклонение от него при образовании пород обычно обусловлено неровностями рельефа морского дна или суши. При перемыве ранее осевшего материала поверхность осаждения выравнивается. На Восточно-Европейской и Сибирской платформах, а также в других областях горизонтально залегающие породы пользуются значительным распространением.

Если в областях горизонтально залегающих пород наблюдается плоский или слабо расчленённый рельеф, то на дневную поверхность выходят серии самых молодых слоев (рисунок 2.1).

1 – гравелиты, 2 – песчаники, 3 – алевролиты, 4 – аргиллиты, 5 – глины, 6 – известняки, 7 – андезиты.

Рисунок 2.1 – Горизонтальное залегание слоев: блоки в перспективе и их геологические карты

В то же время плоская горизонтальная дневная поверхность подвергается эрозионной обработке и нередко превращается в расчленённую оврагами, долинами рек и их протоков поверхность. При сильно расчленённом рельефе выходы более древних горизонтально залегающих пород приурочены к пониженным участкам, а молодых – к наиболее высоким точкам рельефа – водоразделам или плато. Следовательно, чем древнее породы стратиграфического разреза, тем в более пониженных участках они должны выходить на поверхность (рисунки 2.1 и 2.2).

При горизонтальном залегании пород по долинам рек и оврагов всегда видна определённая закономерность в смене пород: против течения реки или вверх по оврагу должны прослеживаться всё более молодые породы в виде зубцевидно соединяющихся треугольников, переходящих с одного берега долины на другой, как и горизонтали рельефа (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Карта горизонтально залегания пород

Горизонтальное залегание слоистых горных пород при хорошей обнажённости на аэрофотоснимках проявляется обычно весьма четко, если чередуются слои различные по окраске, плотности и трещиноватости. Горизонтальное залегание иногда подчеркивается различной растительностью или выветренностью пород в различных слоях. Чем сильнее расчленён рельеф, тем более сложной будет конфигурация границ слоев. При плоском рельефе на поверхности может отмечаться только один слой. Признаки горизонтального залегания слоев могут быть использованы при дешифрировании аэрофотоснимков и определении залегания слоев на аэротопооснове (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Аэрофотоснимки горизонтального залегания пород. Слои хорошо дешифрируются по теневым разностям пород. Стрелками показаны слои траппов [по 12] траппов.

2.1.2 Определение мощности горизонтально залегающих слоев

Определение мощности в таких слоях производится следующим образом. Истинная мощность слоя – это кратчайшее расстояние от подошвы слоя до его кровли. Следовательно, мощность слоя представляет собой разность между высотными отметками (горизонталями) кровли и подошвы (рисунок 2.4).

1 – известняк, 2 – песчаник, 3 – глины.

Рисунок 2.4 – Определение истинной мощности слоя (Н) по результатам видимых мощностей (h1 и h2) [по 6]

Как видно из рисунка истинная мощность слоя песчаника будет соответствовать разнице 150 м – 110 м и равняться 40 м. Непосредственно в полевых условиях истинную мощность нередко замерить не удается. Это связано с тем, что ширина выхода слоя на дневную поверхность (видимая мощность) бывает различной и зависит от форм рельефа, а вернее – от крутизны склона. Обычно в обнажениях истинную мощность определяют по формуле Н=h+sinα, где Н– истинная мощность (м), h – видимая мощность (м), а α – угол склона поверхности (рисунок 2.4).

Истинная мощность слоя по его выходу может быть определена на местности анероидом. Для этого в подошве слоя (пласта) и в его кровле измеряется давление в мм, а затем разность отметок умножается на 11, полученная цифра и является мощностью определяемого слоя в м (0.1мм ртутного столба составляет 1 м).

Ширина выхода слоя на дневную поверхность (видимая мощность) или его проекция на горизонтальную плоскость (т.е., соответственно, ширина его полосы на геологической карте) при выдержанной мощности бывает различной и зависит от форм рельефа, а вернее – от крутизны склона. Чем положе склон, тем выходы одного и того же слоя на поверхности будут более широкими. При вертикальном уступе, на который слой выходит полной мощностью, ширина его будет равна нулю; она на карте показывается линией, так как границы кровли и подошвы слоя проектируются на одну линию (рисунок 2.4). При этом создаётся ложное представление о выклинивании пород.

Карта, на которой показан выход горизонтально залегающих пород, усложняется в зависимости от расчленённости рельефа, его форм (особенно склонов), количества прорезаемых эрозией слоев и изменение их мощностей. Обычно в обнажениях истинную мощность определяют по видимой Н = h • sin α, где Н – истинная мощность (м), h – видимая мощность (м), α – угол склона поверхности (рисунок 2.4).

2.1.3 Составление стратиграфической колонки и геологического разреза

Для того чтобы на геологическое карте выяснить стратиграфическую последовательность пород при их горизонтальном залегании составить стратиграфическую колонку, необходимо определить абсолютные отметки выходов наиболее древних пород и самое высокое положение в рельефе слоя наиболее молодой породы из всего разреза. Разность высотных отметок этих двух выходов даст представление об общей мощности вскрытых слоев. Между подошвой самого молодого (верхнего) слоя и кровлей самого древнего слоя данного разреза должны располагаться все остальные слои промежуточного возраста (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Определение мощности слоя истинной (Н) и видимой (h). К2=Н=h*sinα2 или 173-148=25 м, К1=Н или отметкам в буровой скважине:148108=40 м

Рисунок 2.6 – Геологическая карта района горизонтального залегания слоев

Рисунок 2.7 – Стритиграфическая колонка

Рисунок 2.8 – Геологический разрез

Рисунок 2.9 – Карта с пунктирными границами горизонтально залегающих слоев

Определив мощность всех по очереди слоев, можно составить стратиграфическую колонку (рисунок 2.7), в которой указывается возрастная последовательность пород, их краткая характеристика, мощность каждого выделенного слоя, горизонта или другого более крупного стратиграфического подразделения (зоны, яруса, отдела системы или системы). На стратиграфической колонке породы разреза показывают штриховыми литологическими знаками, а слева, в более узком столбике, дают их возраст буквенно-цифровыми индексами. Левее колонки указывают геохронологические подразделения отложений – отделы и ярусы, группы и системы. Мощность фиксируется в условном масштабе, обычно более крупном, чем масштаб геологической карты. Это делается для того, чтобы в деталях отобразить строение разреза и показать соотношения в залегании пород и их мощности. В графах, расположенных в колонке правее, описывают породы, их характерные признаки и встречающиеся в них включения, а также фауну и флору.

Согласные границы между породами в колонке наносятся сплошными линиями, а перерывы в отложениях и несогласия – волнистыми. Над колонкой даётся её название, в котором указывается, для какого района она составлена и в каком масштабе, а также автор её составления.

Геологический разрез – это проекция горных пород, залегающих на поверхности и на глубине, на условную вертикальную плоскость, проведённую по линии разреза в масштабе карты (рисунок 2.8). Направление геологического разреза показывают на геологической карте линией, которая представляет собой отрезок прямой, проведённый от рамки до рамки и ограниченный штрихами, и имеющий буквенное или цифровое обозначение (например, А-Б, В-Г, Д-Е или I –I, II – II и т.д.).

Геологические разрезы составляются для пояснения форм залегания пород, их стратиграфической последовательности, распределения и мощности. Поэтому линия разреза проводится на карте так, чтобы на разрезе отображались все выделенные на геологической карте стратиграфические подразделения. Если невозможно все стратиграфические подразделения показать одной линией, то строят второй разрез или разрез по ломаной линии, чтобы охватить все породы района [3,6,12].

Все стратиграфические границы, как согласные, так и не согласные на геологических разрезах показывают тонкими сплошными линиями. Мощность каждой полученной на разрезе стратиграфической единицы может быть определена по вертикальному масштабу.

Под разрезом помещается таблица всех условных обозначений, которые фигурируют на разрезе. Последовательность условных знаков в таблице условных обозначений (легенде) соблюдается строго возрастная, как и на геологической карте от более молодых пород к более древним. На разрез должны наносится все географические ориентиры (населённые пункты, железные дороги, вершины гор и т.д.), которые пересекаются линией разреза. Размещать геологический разрез целесообразно под геологической картой.

2.1.4 Построение геологической карты при горизонтальном залегании слоев горных пород

При построении геологической карты районов горизонтального залегания пород выявляют возрастную и стратиграфическую последовательность пород, определяют их мощности, фациальную изменчивость и на карту наносят геологические границы.

Точность отображения геологического строения на карте зависит от качества топографической основы и правильности нанесения на неё всех выявленных и изученных геологических объектов. Топографическая основа всегда должна иметь тот же масштаб, что и масштаб заданного картирования, а в лучшем случае должна быть в два раза крупнее.

При картировании горизонтально залегающих пород первостепенное значение имеет определение абсолютных высотных отметок границ слоев. Для того чтобы составить геологическую карту, необходимо вначале получить хотя бы общее представление о полном стратиграфическом разрезе отложений с целью выделения на карте характерных горизонтов. Поэтому стратиграфическая колонка в этом случае опережает составление геологической карты.

При работе с аэрофотоснимками особое внимание обращается на маркирующие слои или горизонты, характеризующиеся постоянными геологическими свойствами и признаками на дневной поверхности. Поэтому на аэрофотоснимках показывают положение заслуживающих внимание слоев внутри выделенных стратиграфических комплексов и точно определяют их высотное положение. Проверка и корректирование границ, нанесённых при дешифрировании аэрофотоснимков, производится путем прослеживания их на местности. В местах между закартированными участками, где выходы границ слоев не прослеживаются, их условно показывают методом интерполяции, зная высотные отметки расположения этих границ (рисунок 2.9).

2.2 Методика составления геологической карты и разреза в процессе выполнения лабораторной работы

Для определения лабораторной работы необходимо иметь: миллиметровую бумагу, линейку деревянную или металлическую длиной 25-30 см, циркуль, карандаши простые, карандаши цветные, ластик и точилку для карандашей.

2.2.1 Исходные данные для проведения лабораторной работы

Для выполнения лабораторной работы студенту предоставляется топографическая карта масштаба 1:10000 (рисунок 2.10) и к ней несколько вариантов с исходными данными, которые включают гипсометрические уровни залегания кровли и подошвы пластов, их возраст и литологический состав (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Основные параметры горизонтально залегающих пород

Следующим этапом является геологическое задание. Оно, при проведении лабораторной работы, включает:

– построение литолого-стратиграфической колонки;

– составление геологической карты;

– составление геологических разрезов;

2.2.2 Методика и последовательность проведения лабораторной работы

В начале определяем мощности каждого из пластов, которые вычисляются по разности высотных отметок подошвы и кровли каждого слоя. Произведя эту операцию, получаем следующие данные (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Мощность слоев горизонтально залегающих пород

Рисунок 2.10 – Топографическая карта участка. Масштаб 1:10000 [по 1]

Рисунок 2.11 – Стратиграфическая колонка [по 7]

Затем, пользуясь методикой построения, изложения в разделе 2.1.3 (рисунок 2.7), составляем стратиграфическую колонку, которая выглядит таким образом (рисунок 2.11, 2.15).

Следующим этапом является построение геологической карты, основа составления которой приводится в разделе 2.1.4 (рисунок 2.6). Аккуратно, параллельно горизонталям, проводим границы слоев разного возраста, между которыми ставятся соответствующие возрастные индексы. Затем наносится, отвечающий легенде, крап, который закрашивается цветом системы, отвечающей данному стратиграфическому подразделению (рисунок 2.12).

Заключительным этапом данной работы является составление геологических разрезов горизонтально залегающих пород на данном участке.

Прежде чем строить геологический разрез, следует вычертить его топографическую основу, т.е. топографический профиль. Для этого под картой (или на листе бумаги) прочерчивается линия такой же длины, как и линия разреза на карте. Эта линия называется условной нулевой линией профиля (на рисунках 2.13 и 2.14 соответствует нулевой отметке). На условной нулевой линии откладываются точки пересечения линии разреза с горизонталями на карте. Под точками указываются их высотные отметки. Затем с одного или с обоих концов условной нулевой линии строят (и надписывают) вертикальный линейный масштаб, равный горизонтальному. Деления вертикального линейного масштаба принимают таким, чтоб он соответствовал высоте сечения рельефа на карте. По системе прямоугольных координат находят точки поверхности земли в местах пересечения горизонталей разрезом, соединив которые плавной кривой получают линию топографического профиля.

Рисунок 2.12 – Геологическая карта листа N-41-3-Г-а-1. Масштаб 1: 10000 [по 6]

Рисунок 2.13 – Разрез по линии А-Б. Масштаб 1: 10000 [по 6]

Рисунок 2.14 – Разрез по линии В-Г. Масштаб 1: 10000

1 – известняки, 2 – песчаники, 3 – доломиты, 4 – алевролиты, 5 – глины, 6 – мергели.

Рисунок 2.15 – Легенда

На топографическую основу разреза наносят геологические данные. Для этого измеряют ширину выхода каждого пласта по линии разреза на карте и отрезки откладывают от нулевой линии. Ещё проще, перегнув лист бумаги по условной нулевой линии, приложить его к линии разреза на карте и перенести нужные точки. Полученные точки с нулевой линии проектируют на линию топографического профиля и уже от этих последних проводят границы пластов в вертикальной плоскости (рисунки 2.12, 2.13, 2.14).

2.3 Контрольные вопросы

1. Что такое горизонтальное залегание пород?

2. Где и в каких условиях формируются горизонтально залегающие породы?

3. Какова зависимость формы горизонтально залегающих слоев от расчлененности рельефа?

4. Как определяется мощность горизонтально залегающих слоев?

5. Что такое топографический профиль и какова методика его составления?

6. Как составляются геологическая колонка и геологический разрез?

7. Расскажите об особенностях построения геологической карты при горизонтальном залегании отложений.

8. Какие полезные ископаемые наиболее характерны для горизонтально лежащих пород?

3 Лабораторная работа № 3. Построение карт, разрезов и стратиграфических колонок на площадях с наклонным залеганием пород

Наклонное залегание слоев, как правило, свидетельствует о вторичном положении слоистости, т.е. о нарушении ее первичного горизонтального залегания. Наклонное залегание является простейшей и вместе с тем наиболее часто встречающейся общей формой тектонических дислокаций. Все складчатые структуры можно в конечном счете, свести к комбинациям наклонно-залегающих под разными углами и имеющих различные простирания слоев. При известной устойчивости наклонных пластов говорят о частном случае – моноклинальном залегании, т.е. наклоне слоев в одну сторону под постоянным углом.

Структурная форма, характеризующаяся моноклинальным залеганием слоев в пределах некоторого, более или менее значительного объема земной коры называется моноклинальной структурой или моноклиналью. Это довольно широко распространенный тип тектонической структуры. Их крупные тектонотипы характерны для районов, опоясывающих некоторые платформенные впадины (например, Парижский и Лондонский бассейны) или для некоторых зон сочленения горных складчатых систем с платформами (Горный Крым, Северо-Кавказская моноклиналь и др.). С моноклиналями связаны многочисленные комплексы различных полезных ископаемых – уголь, железистые кварциты, золото, медь, цинк, вольфрам и др, [2,10].

Целью данной работы является освоение методов составления и чтения геологических карт, литолого-стратиграфических колонок и геологических разрезов с наклонным залеганием пород.

Основными задачами студентов, изучающих данную тему, является овладение навыками и методами составления таких карт и разрезов на основе представленных в задании геологических данных, интерпретации их и вынесении полученных результатов на топографическую основу.

Настоящее указание состоит из двух разделов. В первом разделе приведены основные параметры наклонно залегающих пород, раскрыты методика работы с горным компасом и приемы определения истинной мощности пластов в зависимости от положения последних в пространстве по отношению к рельефу местности. Во втором – приведены конкретные данные по определенному геологическому участку и их интерпретация на крупномасштабной топографической основе.

При проведении лабораторной работы каждому студенту выдается индивидуальное задание (вариант). Оно состоит из топографической карты, на которой изображен выход одного из наклоннозалегающих слоев, а также данные бурения колонковых скважин. По этим материалам необходимо определить элементы залегания пластов, построить разрезы, литолого-стратиграфическую колонку, геологическую карту и легенду.

3.1 Наклонное залегание слоев

Каждый наклоннозалегающий слой горной породы характеризуется тремя основными параметрами – простиранием, падением и углом падения (рисунок 3.1).

Линией простирания называется линия пересечения поверхности слоя с горизонтальной плоскостью. В общем случае простирание слоя будет плавно изменять свое направление, но в пределах одного обнажения ее можно принять за прямую.

Линией падения называется вектор, перпендикулярный к линии простирания, лежащий на поверхности слоя и направленный в сторону его наклона.

Углом падения называется угол, заключенный между линией падения и проекцией ее на горизонтальную плоскость.

Для определения простирания компас в горизонтальном положении длинным ребром прикладывают к пласту вдоль линии простирания. Так как простирание имеет два диаметрально противоположных направления, то берется отсчет лишь по одному из них, обычно в северных румбах (СВ или СЗ). Для отсчета азимута падения основание компаса в горизонтальном положении прикладывают короткой стороной к пласту по линии простирания так, чтобы север на лимбе был направлен по падению и отсчет берут по северному концу стрелки. Угол падения определяют по показанию отвеса, прикладывая компас в вертикальном положении длинным ребром по линии падения (рисунок 3.2).

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра — распространителя легального контента. Поддержите автора!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Источник