- Пример построения геологической колонки по геологическому описанию буровой скважины

- Построение литологической колонки и генетическая интерпретация разреза на основе полевого описания и аналитических данных

- Проведение на основе исходных и аналитических данных генетической интерпретации разреза. Процесс построения литологической колонки, колонки основного состава породы, седиментационных кривых. Характеристика разреза и изменения типов и состава пород.

Пример построения геологической колонки по геологическому описанию буровой скважины

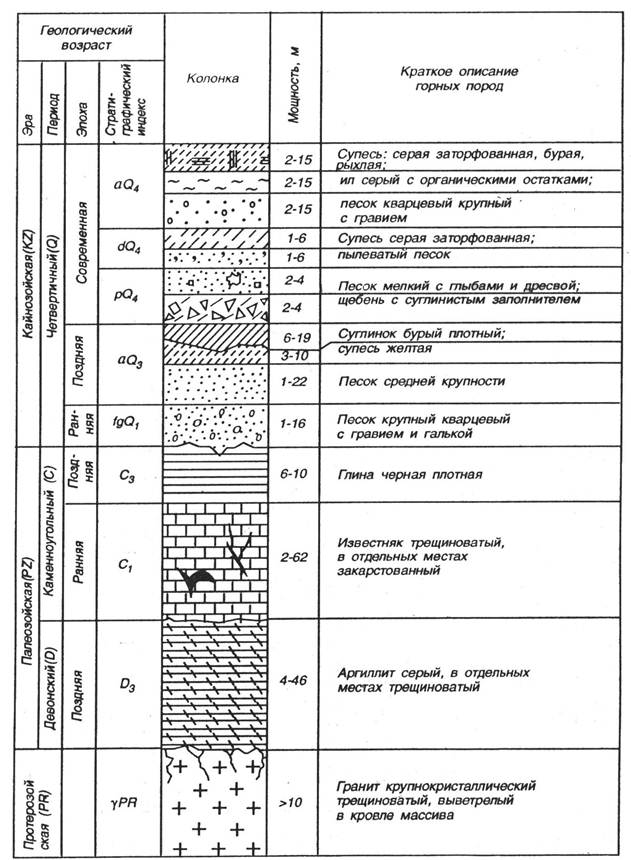

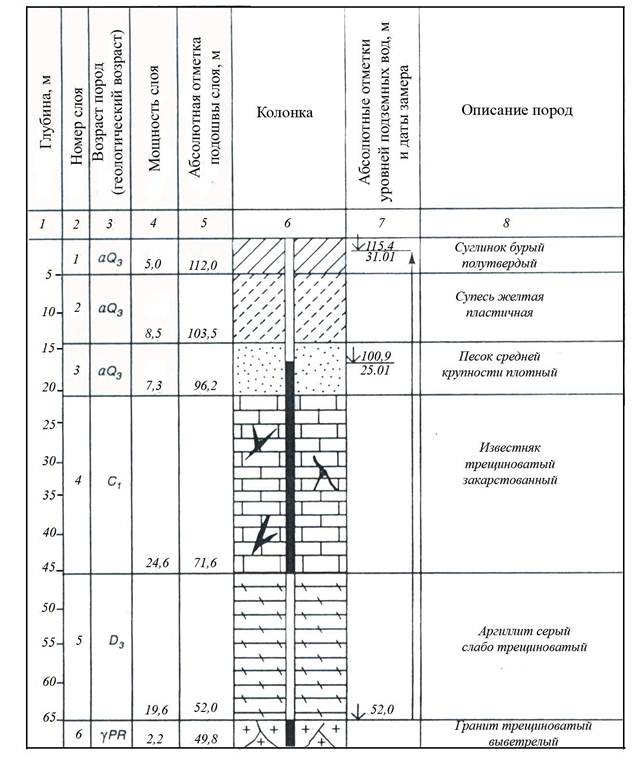

Построим геологическую колонку скважины по ее описанию (табл. 2) и стратиграфической колонке (рис. 1).

| Абсолютная отметка устья | № слоя | Геол. возраст | Описание горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера 2005г) |

| Появившегося | Установившегося | ||||

| 117,0 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 5,0 | ||

| aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,5 | |||

| aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 20,8 | 16,1(25.01) | 16,5(10.9) | |

| C1 | Известняк трещиноватый, закарстованный | 45,4 | |||

| D3 | Аргиллит серый слаботрещиноватый | 65,0 | 65,0(30.01) | 1,6(31.01) | |

| γPR | Гранит трещиноватый | 67,2 * |

* Последняя цифра по скважине означает глубину до забоя скважины. Подошва последнего слоя проходит ниже забоя скважины.

Стратиграфическая колонка к геологической карте № 1

Геологическая колонка скважины

Пример геологической колонки скважины показан на рис. 2. Масштаб колонки принимаем 1:500. В графе 1 проставляем в заданном масштабе шкалу глубин, считая началом устье скважины (точку пересечения ствола скважины с поверхностью Земли). Затем по данным гр. 5 табл. 2 откладываем на шкале глубин глубину залегания подошвы каждого слоя и через полученные точки проводим горизонтальные линии. Мощность первого слоя (гр. 4) равна глубине залегания его подошвы. Мощность остальных слоев вычисляем как разность глубин залегания подошв последующего и предыдущего слоев. Например, для слоя 3 мощность равна 20,8 — 13,5 = 7,3 м. Абсолютные отметки подошв слоев определяем как разность абсолютной отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя. Например, для слоя 3 абсолютная отметка подошвы равна 117,0 – 20,8 = 96,2 м.

В середине гр. 6 двумя тонкими линиями рисуем ствол скважины и с обеих сторон от ствола показываем условными обозначениями литологический состав пород каждого слоя. Эти обозначения берем из стратиграфической колонки (рис. 1). Стволы скважин в интервалах развития водоносных слоев затемняем. В гр. 7 проставляем абсолютные отметки установившегося уровня грунтовых вод и обоих уровней напорных вод. Вертикальной линией со стрелкой на конце показываем высоту подъема напорных вод. Из описания видно, что скважиной вскрыты (сверху вниз) верхнечетвертичные отложения, представленные тремя слоями: суглинком бурым плотным, супесью желтой и песком средней крупности. Ниже лежат нижнекаменноугольные трещиноватые известняки, подстилаемые верхнедевонскими серыми аргиллитами. Под аргиллитами встречены протерозойские трещиноватые граниты.

ЗАДАНИЕ 2. Постройте геологический разрез по линии, указанной в соответствующем варианте, с использованием геологической карты № 1, стратиграфической колонки (рис. 1) и описания буровых скважин (табл. 1). Охарактеризуйте в общих чертах историю геологического развития района, вытекающую из анализа стратиграфической колонки и разреза. Для построения разреза принимают горизонтальный масштаб 1:10000, вертикальный 1:1000.

Источник

Построение литологической колонки и генетическая интерпретация разреза на основе полевого описания и аналитических данных

Проведение на основе исходных и аналитических данных генетической интерпретации разреза. Процесс построения литологической колонки, колонки основного состава породы, седиментационных кривых. Характеристика разреза и изменения типов и состава пород.

| Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 27.04.2015 |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

по дисциплине «Литология»

на тему: «Построение литологической колонки и генетическая интерпретация разреза на основе полевого описания и аналитических данных»

Выполнила: Балакирева Д, ГП-12-1

Проверила: Журавлева Л.М.

1. Методика работы

1.1 Уточнение названия и развернутая характеристика породы

1.2 Построение литологической колонки, колонки основного состава породы, седиментационных кривых

2. Общая характеристика разреза и изменения типов и состава пород по разрезу

3. Реконструкция условий осадконакоплений и их изменений во времени

Список используемой литературы

разрез литологический порода

В результате проведенных полевых работ был описан разрез осадочных отложений и послойно отобраны образцы, были проведены гранулометрические анализы пород из каждого пласта.

Цель курсовой работы:

— проведение на основе исходных и аналитических данных генетической интерпретации разреза;

— уточнение названия пород;

— построение литологической колонки;

— воссоздание условий образования осадков и изменения их в течение формирования данного разреза;

— составление пояснительной записки.

1. Методика работы

1.1 Уточнение названия и развернутая характеристика породы

Так как при первоначальном полевом наблюдении возможны некоторые неточности в определении названия пород, которые связаны с трудностью макроскопического определения некоторых минералов и их количественных соотношений, следует, прежде всего, сопоставить полевые данные с аналитическими.

Чтобы сопоставить эти данные мною был осуществлен пересчет нерастворимой части, за сумму 100% были приняты нерастворимые фракции: песок, алеврит, глина. Результаты были перенесены на схему классификации песчано-алеврито-глинистых пород Л.В. Пустовалова (Приложение 3). При этом должна учитываться также растворимая часть CaCO3: если ее содержание в породе больше 50%, то необходимость пересчета отпадает. Но такие образцы в разрезе отсутствуют.

Песок- 70,85; алеврит-14,11; глина-4,92;

Процентное содержание: песок-78,83%, алеврит-15,70%, глина-5,54%.

Песок-97,96; алеврит-0,49; глина-

Процентное содержание: песок-99,50%, алеврит-0,50%.

Песок-51,52; алеврит-30,25; глина-11,07;

Процентное содержание: песок-55,49%, алеврит-32,58%, глина- 11,92%.

Песок-1,95; алеврит-34,56; глина-55,67

Процентное содержание: песок-2,12%, алеврит-37,49%, глина-60,39%.

Песок-10,27; алеврит-83,74; глина-4,72

Процентное содержание: песок-10,40%; алеврит-84,82%; глина-4,78%.

Песок-62,29; алеврит-15,60; глина-20,00

Процентное содержание: песок-63,63%; алеврит-15,94%; глина-20,43%.

Песок-11,33; алеврит-58,43; глина-25,04;

Процентное содержание: песок-11,92%; алеврит-61,64%; глина-25,04%.

Песок-3,08; алеврит-12,16; глина-69,31;

Процентное содержание: песок-3,64%, алеврит-14,38%, глина-81,98%.

Уточненные развернутые названия пород:

Обр. 11/1 — песчаник;

Обр. 11/2 — песчаник;

Обр. 11/3 — песчаник глинисто-алевритовый;

Обр. 11/4 — глина алевритовая;

Обр. 11/5 — алевролит;

Обр. 11/6 — песчаник глинисто-алевритовый;

Обр. 11/7 -алевролит песчано-глинистый;

С учетом уточненных названий пород строится литологическая колонка, на основе результатов гранулометрического анализа керна — колонка основного литологического состава и седиментационные кривые. Эти графики дают наглядное представление об изменении состава пород в разрезе.

1.2 Построение литологической колонки, колонки основного состава породы, седиментационных кривых

С учетом уточненных названий пород строится литологическая колонка, а на основе аналитических данных приложения №2 — колонка основного литологического состава и седиментационные кривые.

Литологическая колонка является стандартным построением — в вертикальной колонке обычно шириной 2,5 — 3 см последовательно изображаются слои с учетом уточненных названий в определенной системе условных обозначений. Литологическая колонка сопровождается такой важной информацией, как номера слоев, их мощность, номера отобранных образцов в каждом слое и номера пачек, которые выделены при анализе колонки.

Также в виде специальных графиков, на основе гранулометрического анализа керна скважины, указываются генетически важные характеристики. Это колонка основного состава породы, на которой последовательно в выбранном масштабе наносится содержание всех компонентов. В итоге получаются поля распространения соответствующих частей породы. Каждое поле для удобства выделяется соответствующей штриховкой. Полученная картина дает представление об изменении состава пород в разрезе. Кроме того построены седиментационные кривые, которые характеризуют изменение процентного содержания в разрезе каждого компонента в отдельности.

2. Общая характеристика разреза и изменения типов и состава пород по разрезу

Данный разрез включает в себя 8 слоев, общая мощность которых составляет 33,8 метров. Сверху вниз по разрезу мною было выделено 4 пачки:

Песчаная пачка — включает в себя слои 1-3 общей мощностью 14,2 метра, сложена песчаником серым, зеленовато-серым мелко-среднезернистым, завершается слоем глинисто-алевритового песчаника;

Глинисто-алевролитовая пачка — представлена слоями 4-5, включает в себя отложения мощностью 10,5 м, сложена в основном глиной серой, темно-серой и алевритом серым зеленовато-серым, завершается слоем алевролита;

Песчаная пачка — представлена слоем 6 мощностью 3 метра, сложена в основном песчаником серым, зеленовато-серым мелкозернистым;

Глинисто-алевролитовая — включает в себя слои 7-8, мощность которых составляет 6,1 метра, сложена серыми, зеленовато-серыми алевролитами и серыми, темно-серыми глинами, заканчивается на слое глины.

Проанализировав, составленные мною седиментационные кривые, я пришла к выводу, что содержание всех компонентов (песка, алеврита, глины и растворимой части) в породах изменяется с определенной цикличностью. Содержание алеврита достигает максимума в слое №5 и составляет 83,74%, глинистая компонента в слое №8 (69,31%). Доля растворимой части по всему разрезу не превышает 50% и максимальна в слое №8 (15,45%).

3. Реконструкция условий осадконакоплений и их изменений во времени

Проанализировав окончательные данные, можно сказать, что накопление этих осадков происходило в теплом морском бассейне с нормальной соленостью, так как об образовании в условиях морского бассейна говорит глауконит, обнаруженный в слоях №1,6. К тому же в разрезе найдены остатки аммонитов и пелеципод, которые подтверждает предположение о морском бассейне с нормальной соленостью.

Отложения нижней части разреза представлены сменой глин (слой №8) алевролитов (слой №7) и песчаников (слой №6). Такое изменение пород вверх по разрезу может свидетельствовать об увеличении гидродинамической активности среды, что ведет к седиментации более крупных частиц (от глин к песчанику). Можно предположить, что это связано с уменьшением глубины бассейна, которое в свою очередь обусловлено регрессией моря или какими-то другими причинами.

Далее в слоях 5,4 происходит значительное уменьшение количества песчаной фракции и увеличение сначала алевритовой, а после глинистой составляющей. Это все может свидетельствовать об уменьшении гидродинамической активности среды, к тому же наличие тонкостенных раковин пелеципод указывают на отложения «спокойных вод». Подобная обстановка скорее всего реализовывалась в условиях относительно глубокого моря, где волнение не достигало дна. Такие изменения могли произойти в результате трансгрессии моря или каких-либо других причин.

Далее вверх по разрезу (слои 3,2,1) происходит вновь увеличение относительного содержания песчаной фракции, что может указывать на увеличение гидродинамической активности среды, что, в свою очередь, скорее всего связано с уменьшением глубины дна бассейна.

Климат эпохи формирования анализируемого разреза был гумидным, о чем говорит терригенный состав пород — преобладают песчано-алевролито-глинистые осадки.

По результатам анализа была создана кривая колебаний глубины дна бассейна (Приложение 4).

Наиболее мелководные условия соответствуют слоям 1,2,3,6, когда слои 4,5,7,8 соответствуют более глубоководным.

Таким образом, в ходе выполнения курсовой работы мною были уточнены и детализированы названия пород с учетом данных анализов, построены литологическая колонка, колонка основного литологического состава, седиментационные кривые, а на основе полученных сведений была проведена генетическая интерпретация разреза и восстановлены условия характерные для эпохи формирования разреза.

Список используемой литературы

1. Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные породы и их изучение: Учебное пособие для вузов. — М.: Недра, 2007.

2. Кузнецов В.Г., Журавлева Л.М. Методические указания и комплект заданий к курсовой работе по дисциплине «Литология». — М.: РГУ нефти и газа, 2008.

3. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология- М.; МГУ им. Ломоносова,2008 г.

РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 11. (описание сверху вниз)

Песчаник серый, зеленовато-серый плотный мелкозернистый известковый с тонкими прослойками, обогащенными глауконитом. Мощность 5,2 м. (обр11/1)

Песчаник серый мелко-среднезенистый почти рыхлый. Мощность 5,5 м. (обр11/2)

Песчаник зеленовато-серый мелкозернистый слоистый с глинистыми пропластками, известковый. Мощность 3,5 м. (обр11/3)

Глина серая и темно-серая сильно алевритистая известковистая с остатками тонкостенных слабоскульптурированных раковин пелеципод и редкими аммонитами. Мощность 6,1 м. (обр11/4)

Алевролит серый, зеленовато-серый, слабо песчанистый с отдельными раковинами пелеципод. Мощность 4,4 м. (обр11/5)

Песчаник серый, зеленовато-серый мелкозернистый с прослойками глинистого материала, местами глауконитовый.

Алевролит серый, зеленовато-серый сильно глинистый слабо известковый. Мощность 2,1 м. (обр11/7)

Глина серая и темно-серая тонкослоистая изветсковая с редкими остатками фауны. (обр11/8)

Таблица 1. Результаты гранулометрического анализа керна скважины №11

Гранулометрический состав нерастворимой части в % к массе всей породы

Источник