Что такое геолого-литологическая колонка

Инженерная геология и геомеханика

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ

Часть 1

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Волжский государственный университет водного транспорта

Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений

Инженерная геология и геомеханика

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ

Часть 1

Обработка данных инженерно-геологических изысканий

к выполнению курсовой работы

Составители: Н. В. Кочкурова, Ю. Е. Воронина

Издательство ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

Рецензенты – к.т.н., доцент Иванов А. В., к.т.н., доцент Гоголев А.Е.

Кочкурова Н. В.

Инженерная геология и геомеханика. Проектирование основания подпорной стенки. Часть 1. Обработка данных инженерно-геологических изысканий : метод. указания к выполнению курсовой работы для студентов очного и заочного обучения специальности 270800 «Строительство» / сост.: Н.В. Кочкурова, Ю. Е. Воронина. – Н. Новгород : Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2015. – 76с.

Работа предназначена для студентов специальности 270800 с целью развития навыков обработки результатов инженерно-геологических изысканий, построения инженерно-геологических разрезов, литологических колонок и др. будущей площадки строительства.

Работа рекомендована к изданию кафедрой водных путей и гидротехнических сооружений (протокол № 2 от 15.09.2014 г.).

© ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2015

ВВЕДЕНИЕ

При проектировании гидротехнических объектов необходимо иметь данные о рельефе местности площадки будущего строительства, геологическом строении, составе, состоянии и свойствах грунтов, гидрогеологических условиях и др., которые получают в результате проводимых инженерно-геологических изысканий. По данным изысканий составляют технический отчет, разделы которого определены СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» [1]. Отчет содержит сведения об изученности инженерно-геологических условий,геологическом строении и гидрогеологических условиях, свойствах грунтов, наличии специфических грунтов, происходящих инженерно-геологических процессах. Кроме текстового материала отчет содержит графическую часть в виде инженерно-геологических карт, инженерно-геологических разрезов и геолого-литологических колонок с описанием горных выработок и др. информации.

Данное методическое указание содержит рекомендации для выполнения курсовой работы, посвященной обработке данных инженерных геологических изысканий для строительства подпорной стенки, включающей следующие основные разделы:

1. Геолого-литологическая колонка буровой скважины.

2. Построение инженерно-геологического разреза и его аналитическое описание.

3. Оценка опасных геологических процессов.

4. Оценка степени агрессивного воздействия водогрунтовой среды на конструкционные материалы сооружений.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графического материала. Пояснительная записка выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4, графический материал выполняется на миллиметровой бумаге формата А4 для геолого-литологической колонки буровой скважины и гидрогеологических разрезов, формат А1 для инженерно-геологического разреза.

Построение геолого-литологической колонки буровой скважины

Что такое геолого-литологическая колонка

Геолого-литологическая колонка – это чертеж, изображающий специальными условными знаками в определённом масштабе последовательность напластований горных пород (грунтов) в геологическом разрезе. Данные для построения геолого-литологической колонки берутся по результатам инженерно-геологических изысканий.

Геолого-литологическая колонка представляет собой таблицу из восьми (или больше) вертикальных граф (рисунок 1), включающих:

— глубина залегания слоя;

— отметка подошвы слоя;

— абсолютная отметка уровня грунтовых вод.

Геолого-литологическая колонка строится в масштабе (1:100, 1:50), который выбирается таким образом, чтобы на ней можно было бы отразить все основные особенности геологического строения толщи грунта. Колонка вычерчивается на миллиметровой бумаге формата А4. Особенности составления таблицы инженерно-геологической колонки описаны ниже в разделах данных методических указаний.

Геолого-литологическая колонка строится по материалам задания для любой скважины по выбору студента, которой встречено не менее трех слоев пород.

|

| Рис.1. Геолого-литологическая колонка |

Геологический индекс

Геологический индекс горной породы записывается в первой графе геолого-литологической колонки и состоит из генетической и возрастной части.

Генетическая часть индекса обозначает способ происхождения

(генезис) горной породы, описывается буквами латинского алфавита

и принимается в соответствии с таблицей 1.

Возрастная часть индекса включает обозначение системы (Q – четвертичный период кайнозойской эры), раздела и подраздела (римские цифры от I до IV), а также горизонта (арабские цифры в виде верхнего или нижнего индекса). Она принимается в соответствии с геохронологической шкалой (таблица 2).

По происхождению все горные породы делятся на три группы: магматические (изверженные), осадочные и метаморфические (преобразованные). Магматические и метаморфические слагают около 90% объёма земной коры, остальные 10% приходятся на долю осадочных пород, однако последние занимают 75% площади земной поверхности.

Осадочные горные породы имеют различное происхождение (генезис) в результате деятельности какого-либо геологического процесса и разделены на различные генетические типы. В таблице 1 представлены основные генетические типы пород с кратким их описанием.

Индексы генетических типов пород

| Генетический тип | Индекс | Краткое описание |

| Элювиальный | е | Продукты выветривания, оставшиеся на месте формирования. В зависимости от характера материнских пород и типа выветривания обладают различным механическим составом — от глыб до глин, слоистость и сортировка материала отсутствует. |

| Хемогенный | ch | Отложения химического происхождения |

| Биогенный | b | Продукты отмирания, главным образом растительности, накапливаются или непосредственно на поверхности земли или в болотах, представлены преимущественно торфом. |

| Коллювиальный | c | Смещенные вниз по склону исключительно под влиянием силы тяжести продукты главным образом физического выветривания. Накапливаются у основания склона и в нижней его части в виде конусов осыпей, обвальных нагромождений. Состав и цвет отложений соответствует породам, от которых обломки отделились. |

| Солифлюкционный | s | Образуется при медленном вязкопластичном течении рыхлых сильно переувлажненных отложений. Формируются в результате медленного или быстрого «течения» вниз по склону переувлажненного грунта. Образуют оплывины, натечные террасы и другие формы рельефа. Состав соответствует составу пород, слагающих склон; наблюдается неправильная, часто «смятая в складки», мелкая слоистость. |

| Делювиальный | d | Отложения, накопившиеся в нижней части склонов при плоскостном стоке дождевых и талых вод. Отлагается мелкими струйками и тонкими (безрусловыми) потоками, образующимися при выпадении дождей и таянии снега. Накапливается на поверхности склонов в виде тонкого чехла, увеличивающегося по мощности к основанию склона, где делювий нередко слагает мощные шлейфы. Наблюдается тонкая, параллельная склону слоистость. Гранулометрический состав уменьшается вниз по склону. |

| Аллювиальный | а | Формируется постоянными водными потоками в речных долинах и отлагается в русле реки, на пойме, в старицах. Русловым аллювием сложены отмели и косы. Это хорошо промытый ритмично сортированный песчаный или более грубый материал с крупной косой слоистостью. Встречаются прослои более тонкого алеврито-глинистого состава. Пойменные отложения формируются в половодье, для них характерна меньшая сортировка пеcчано-алевритовых осадков, обладающих волнистой слоистостью, обычны растительные остатки. Старичный аллювий формируется в отмерших руслах рек и по своим особенностям весьма близок к озерным отложениям. |

| Пролювиальный | р | Отложения временных потоков, главным образом, в виде устьевых конусов выноса. Обломки обычно плохо окатаны и сортированы. От вершины конусов к их подножью механический состав отложений может меняться от гальки и щебня с песчано-глинистым заполнителем до более тонких и отсортированных осадков — нередко лессовидных супесей и суглинков. |

| Гляциальный | g | Образованы непосредственно глетчерным льдом и отложены под движущимся ледником (основная морена), у его края (конечная морена) или при вытаивании из неподвижного льда (абляционная морена). Механический состав очень разнообразен — от валунов до суглинков, сортировка, как правило, плохая, слоистость обычно отсутствует, иногда имитируется полосчатостью, связанной с попеременным поступлением продуктов разрушения пород разного состава. Глинистые разности характеризуются большой уплотненностью. |

| Флювиогляциальные | f | Водноледниковые. Откладываются потоками талых вод ледника. Представлены галькой, гравием и песками с косой слоистостью, сортировка обломочного материала различна. Слагают характерные формы рельефа — озы, камы, зандры. |

| Эоловый | v | Песчаные и пылеватые частицы, перенесенные ветром и отложенные на поверхности земли. Песчаные частицы часто округлые, хорошо сортированные, нередко с матовой поверхностью. Слоистость обычно отсутствует, иногда ясная косая. Кроме песков отложения могут быть представлены лессами и вулканическим пеплом. |

| Техногенный | t | Образуются в результате строительных работ, переработки полезных ископаемых и других видов деятельности человека (отвалы горных выработок, плотины, дамбы, насыпи, ирригационные наносы и др.). По способу накопления отдельные разновидности близки к различным природным генетическим типам отложений. |

Пример расшифровки геологического индекса горной породы:

gQII4 – ледниковые отложения четвертого горизонта среднего плейстоцена.

g – обозначение генезиса, в данном случае гляциальные, ледниковые отложения (таблица 1).

Q – обозначение периода геологической эры – четвертичный (таблица 2).

II – раздел периода – средний плейстоцен.

4 – обозначение горизонта — лихвинский (межледниковый).

Источник

Описанию буровой скважины

Построим геологическую колонку скважины по ее описанию (табл. 1) и стратиграфической колонке (рис. 3).

Описание буровой скважины № 2

| № скв., Абсолютная отметка устья | № слоя | Геол. возраст | Описание горных пород | Глубина залегания подошвы слоя, м | Глубина залегания уровня воды, м (дата замера 2005г) |

| Появившегося | Установившегося | ||||

| 117,0 | aQ3 | Суглинок бурый полутвердый | 5,0 | ||

| aQ3 | Супесь желтая пластичная | 13,5 | |||

| aQ3 | Песок средней крупности, плотный | 20,8 | 16,1(25.01) | 16,5(10.9) | |

| C1 | Известняк трещиноватый, закарстованный | 45,4 | |||

| D3 | Аргиллит серый слаботрещиноватый | 65,0 | 65,0(30.01) | 1,6(31.01) | |

| γPR | Гранит трещиноватый, выветрелый | 67,2 * |

* Последняя цифра по скважине означает глубину до забоя скважины. Подошва последнего слоя проходит ниже забоя скважины.

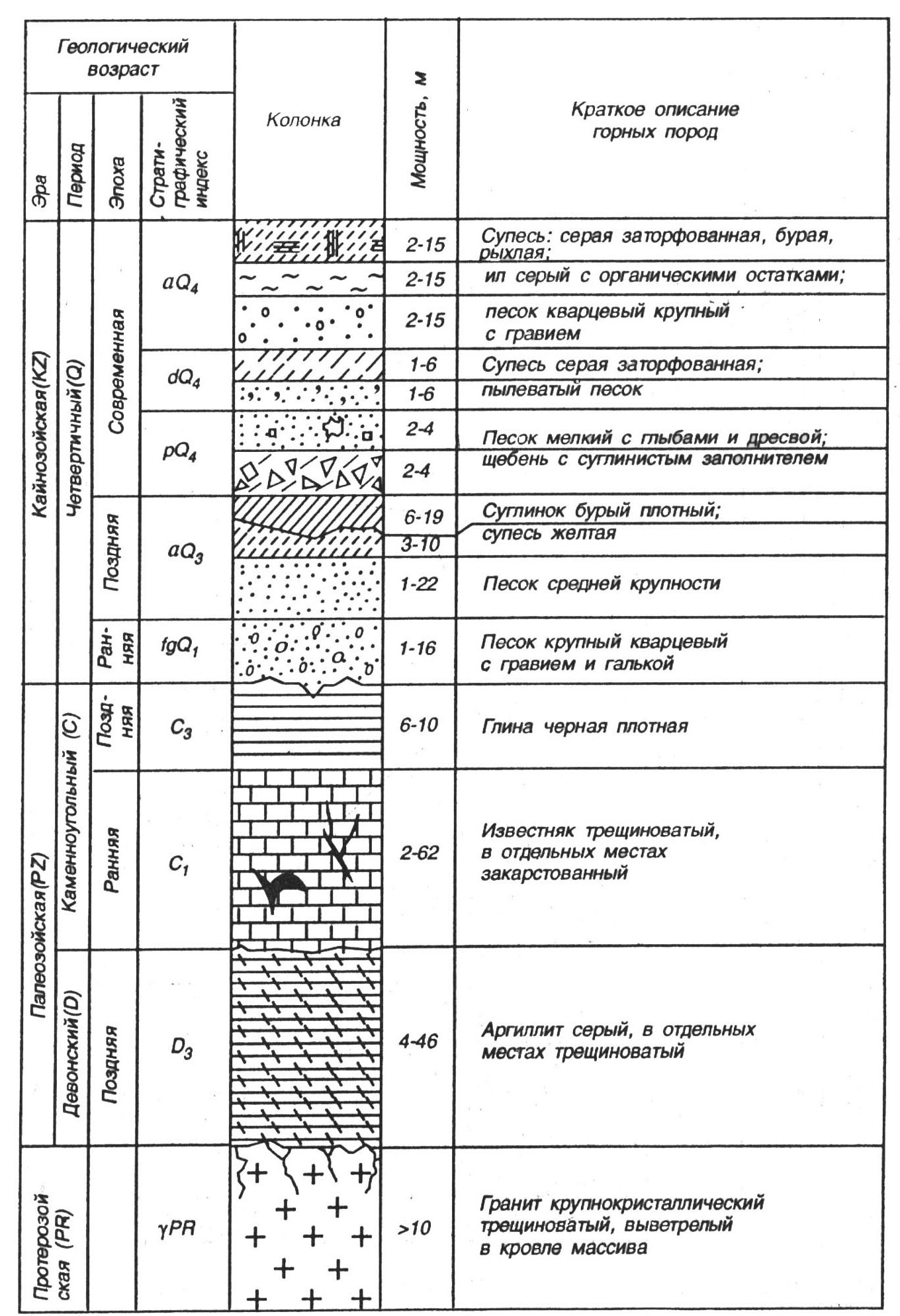

Стратиграфическая колонка к геологической карте № 1

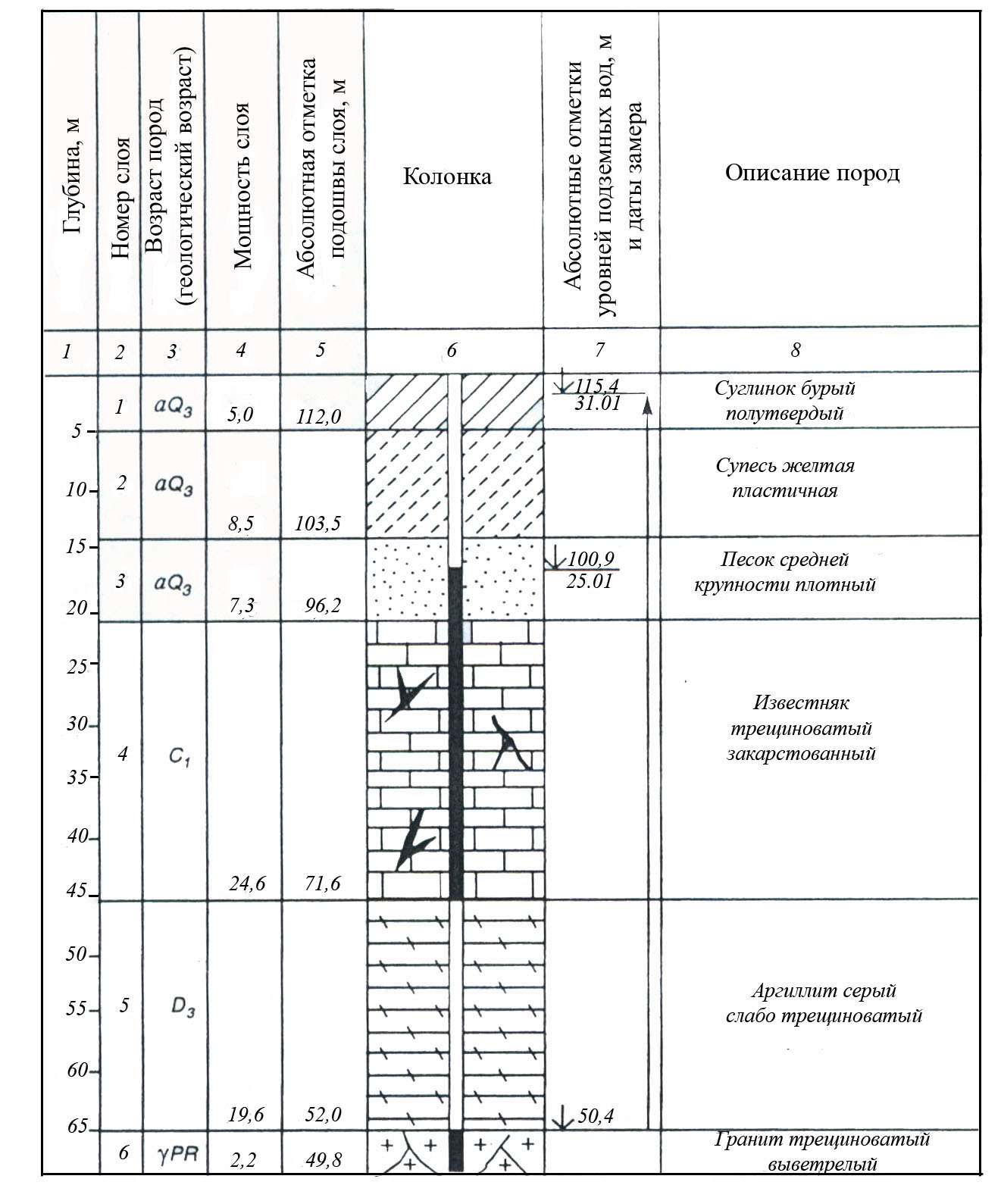

Геологическая колонка скважины №2

Пример геологической колонки скважины 2 показан на рис. 4. Масштаб колонки принимаем 1:500. В графе 1 проставляем в заданном масштабе шкалу глубин, считая началом устье скважины (точку пересечения ствола скважины с поверхностью Земли). Затем по данным гр. 5 откладываем на шкале глубин глубину залегания подошвы каждого слоя и через полученные точки проводим горизонтальные линии. Мощность первого слоя (гр. 4) равна глубине залегания его подошвы. Мощность остальных слоев вычисляем как разность глубин залегания подошв последующего и предыдущего слоев. Например, для слоя 3 мощность равна 20,8—13,9 = 6,9 м. Абсолютные отметки подошв слоев определяем как разность абсолютной отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя. Например, для слоя 3 абсолютная отметка подошвы равна 116,7 – 20,8 = 95,9 м. После записи в гр. 5 можно сделать проверку: разность абсолютных отметок подошв соседних слоев равна мощности слоя. Например, для слоя 3 мощность определим повторно вычитанием 102,8—95,9 = 6,9 м. В середине гр. 6 двумя тонкими линиями рисуем ствол скважины и с обеих сторон от ствола показываем условными обозначениями литологический состав пород каждого слоя. Эти обозначения берем из стратиграфической колонки (рис. 3). Стволы скважин в интервалах развития водоносных слоев затемняем. В гр. 7 проставляем абсолютные отметки установившегося уровня грунтовых вод и обоих уровней напорных вод. Вертикальной линией со стрелкой на конце показываем высоту подъема напорных вод. Из описания видно, что скважиной вскрыты (сверху вниз) верхнечетвертичные отложения, представленные тремя слоями: суглинком бурым плотным, супесью желтой и песком средней крупности. Ниже лежат нижнекаменноугольные трещиноватые известняки, подстилаемые верхнедевонскими серыми аргиллитами. Под аргиллитами встречены протерозойские трещиноватые граниты.

Источник

Лабораторная работа «Построение геологической колонки буровой скважины»

3.1.1 Теоретическая часть

Инженерно-геологическая карта – изображение на топографической основе определенного масштаба инженерно-геологических условий территории, показывающих возможность строительства на ней инженерных сооружений или ее хозяйственного использования.

Стратиграфическая колонка – чертеж, выполненный специальными условными знаками в принятом масштабе, изображающий последовательность залегания горных пород в нормальном стратиграфическом разрезе и характер контактов между смежными стратиграфическими подразделениями.

Важной частью инженерно-геологических изысканий является проходка и документирование горных выработок, особенно буровых скважин, необходимо составить полное представление о геологическом строении участка, литологическом составе горных пород и, тем более, о режиме подземных вод.

Буровая скважина — это цилиндрическая вертикальная (или наклонная, горизонтальная) горная выработка малого диаметра, выполняемая буровым инструментом вручную или механизированными способами. Начальную точку бурения называют устьем скважины, а конечную забоем, полость, образованную буровым инструментом в недрах земли — стволом скважины. Буровой инструмент крепится и приводится в движение при помощи бурильных труб.

Если бурение ведётся в рыхлых или обводнённых породах, то возникает необходимость в укрепления стенок скважины обсадными трубами, это позволяет защитить буровой инструмент от завала, а скважину от проникновения в неё подземных вод. Образцы пород извлекаемых из скважины, называют керном, (если они представляют собой монолиты цилиндрической формы) или шламом (если порода раздроблена), их сохраняют и изучают. Наличие проб грунта даёт возможность определить их физические и прочностные характеристики, установить пригодность для использования в качестве строительного материала.

Колонка буровой скважины – вертикальное сечение верхней части земной коры, пробуренное скважиной, с изображением на нем геологических, гидрогеологических и геодезических данных (рисунок 12).

Рисунок 12 – Геологическая колонка буровой скважины

3.1.2 Задание для лабораторной работы

Используя описания буровых скважин, постройте геологическую колонку скважины, пробуренной в пределах геологической карты. Для построения колонки принимают масштаб 1:500.

Изучите стратиграфическую колонку к карте и назовите относительный возраст горных пород, вскрытых скважиной.

Инженерно-геологическая карта, стратиграфическая колонка и описание буровых скважин выдаются преподавателем.

Указания по построению геологической колонки скважины.

Работа выполняется на листе миллиметровой бумаги формата А4 в следующем порядке:

Проставляют в заданном масштабе шкалу глубин, считая началом устье скважины (точку пересечения ствола скважины с поверхностью земли). Затем откладывают на шкале глубин глубину залегания подошвы каждого слоя и через полученные точки проводят горизонтальные линии. Мощность первого слоя равна глубине залегания его подошвы. Мощность остальных слоев вычисляют как разность глубин залегания подошв последующего и предыдущего слоев. Абсолютные отметки подошв слоев определяют как разность абсолютной отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя.

В графе “Колонка” двумя тонкими линиями обозначают ствол скважины и с обеих сторон от ствола показывают условными обозначениями литологический состав пород каждого слоя, эти обозначения берут из стратиграфической колонки. Приводят абсолютные отметки установившегося уровня грунтовых вод и обоих уровней напорных вод. Вертикальной линией со стрелкой на конце показывают высоту подъема напорных вод.

Далее характеризуют историю геологического развития района, вытекающую из анализа геологической колонки буровой скважины.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник