Чем хороша ламповая акустика

Неоспоримый в принципе факт: Ламповые усилители и вообще все ламповое играет лучше транзисторного…

Эпитеты «теплый, уютный, ламповый…» относятся только к ламповым конструкциям, а лучшая похвала для транзисторного усилителя из уст продвинутых меломанов такая — «он звучит как ламповый аппарат…»

Вопрос возникает совершенно честный и оправданный – а почему, собственно транзисторные усилители должны звучать хуже ламповых? Ведь прогресс не стоит на месте, в руках у людей айфоны шестой модели, на руках умные часы, все это собрано на полупроводниковых чипах и прекрасно работает и т.д. Неужели прогресс не может то же самое сделать со звуком. По какой такой причине у всей электронной индустрии не получается добиться от транзисторов такого же натурального звучания, как от почти столетних ламп? И так ли это на самом деле, как утверждают многочисленные спецы от звука говоря, что лампы играют лучше… Может они ошибаются и есть транзисторные усилители, которые лучше ламповых .

Вопросов у человека, который любит музыку возникает масса, особенно у того, кто хоть немного технически подкован.

Я занимаюсь усилителями почти 30 лет, конечно не так, чтобы ежедневно паять и слушать разницу в их звучании, как многие продвинутые электронщики и «ламповики»… По роду деятельности и хобби приходится постоянно с такими людьми общаться, плюс много лет всевозможных экспериментов со звуком и сборки комплектов для воспроизведения музыки для совершенно разных «ушей» дают довольно интересные соображения и выводы.

Причин, по которым ламповый усилитель играет лучше транзисторного несколько:

Количество каскадов

В ламповом усилителе намного меньше каскадов (последовательно включенных звеньев) чем в транзисторном. В ламповом усилителе независимо от его архитектуры (бывают однотактные, двухтактные, мостовые конфигурации) как правило от 2-х до 4-х каскадов. Это значит, что линейный сигнал с CD проигрывателя или другого источника звука со стандартным напряжением 0,25 – 0,75 вольта усиливается по току и напряжению для достижения выходной мощности 10 – 100 Ватт всего 2 – 4 мя усилительными звеньями. В транзисторных усилителях такого практически никогда не бывает, количество каскадов усиления составляет от 10 до 20 звеньев…

На вопрос почему у транзисторного усилителя 20 каскадов, а у лампового с такой же выходной мощностью всего три я отвечу в подзаголовке «Количество и качество элементов в конструкции». Но в звукотехнике есть неоспоримый факт: количество каскадов транзисторного и лампового усилителя с примерно одинаковыми параметрами различается в 4 – 8 раз.

(На звучание влияние оказывает практически каждый элемент, который находится на пути звукового сигнала. В транзисторных усилителях в цепочке сигнала оказываются сотни элементов и эти «сотни» вносят свою лепту в звучание, тогда как у ламповых усилителей этих элементов на порядок меньше).

Температурный режим

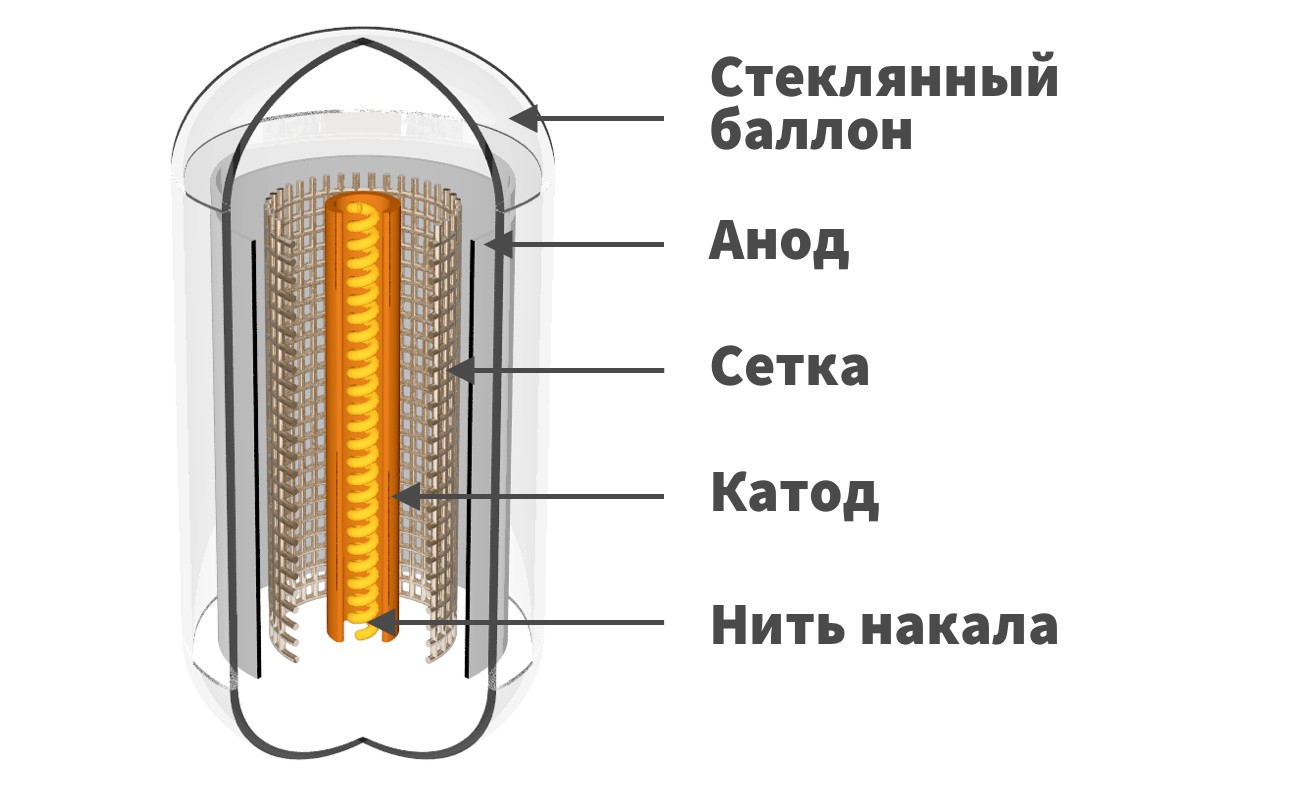

Лампы изначально – высокотемпературные элементы, в них разогретый до тысяч градусов катод испускает электроны, которые летят к аноду через управляющую сетку. Лампы стабильно нагреты и не подвержены внешним колебаниям температуры, то есть они как бы находятся все время в одном высокотемпературном режиме. Плюс электроны в лампах испускаются металлическим катодом и летят либо к металлическому, либо к графитовому (угольному) аноду через металлическую (иногда – позолоченную) сетку.

Транзисторы в отличие от ламп работать при высоких температурах не могут. Размер кристалла транзистора очень мал по сравнению с размерами катода и анода лампы, и на этом кристалле должна выделяться примерно такая же мощность (при сравнимой выходной мощности лампового и транзисторного аппарата). Так как звуковой сигнал имеет импульсную природу, то за короткое время, когда нарастает импульс происходит мгновенный разогрев миниатюрного полупроводникового кристалла транзистора до высокой температуры. Эту температуру он просто физически не может отдать радиатору быстро из-за эффекта «тепловой инерции». Радиаторы охлаждения мощных транзисторных усилителей имеют большие размеры и массу, и за длительное время они обеспечивают охлаждение транзисторов до рабочих температур (максимум 50 — 60 градусов), но с мгновенным разогревом кристалла справиться не могут. Из-за локального и быстрого разогрева кристалла, параметры транзистора «плывут». Для приведения параметров «поплывшего» транзистора к норме включается обратная связь, которая — как и радиаторы имеет определенную инерцию. Обратная связь не успевает за быстрым импульсным сигналом и в первый момент просто отключена, каскад входит в ограничение и в эти милисекунды выдает сигнал максимально искаженным.

Соотношение тока и напряжения

Транзисторы в отличие от ламп изначально — низковольтные элементы и они в большинстве своем не выдерживают высоких напряжений. Происходит это из-за того, что расстояние между электродами транзистора в сотни раз меньше чем расстояние между катодом и анодом лампы. Из-за этого допустимое рабочее напряжение транзисторов намного меньше чем у лампы и как следствие – транзисторные схемы строятся с применением низковольтных источников питания. Например, 20-ти ваттный ламповый усилитель имеет источник питания и рабочее (анодное) напряжение 300 Вольт, а транзисторный с такой же выходной мощностью 30 вольт. По закону сохранения энергии в ламповом усилителе протекает ток ровно в 10 раз меньше чем в транзисторном.

Все элементы, которые участвуют в усилении сигнала лампового усилителя намного меньше нагружены током, чем элементы транзисторного, а значит площадь проводников лампового усилителя может быть намного меньше чем у транзисторного, емкость конденсаторов тоже на порядок меньше и т.д.

Кстати, именно из-за больших токов в транзисторном усилителе и малом рабочем напряжении питания его каскадов — массово применяются электролитические конденсаторы. А электролитические конденсаторы «электролиты» какими бы они не были качественными, от природы являются элементами нелинейными. В ламповых усилителях на пути сигнала электролитические конденсаторы практически не применяются, а в транзисторных они ставятся повсеместно. Емкость электролитических конденсаторов в транзисторном усилителе в сотни раз больше, чем в аналогичном по параметрам ламповом. Есть прямая закономерность, чем выше емкость электролитического конденсатора, там более заметный вклад звук (деградацию) он вносит.

Аудиофилами было замечено довольно интересное свойство у ламповых аппаратов – усилители звучат явно лучше если они работают с небольшими токами и высоким напряжением. Существуют специальные лампы, которые предназначены для работы при относительно небольшом анодном напряжении и большом токе, на пример: 6с-33с или 6-18с. Так вот, лампы такого типа хоть и применяются в отдельных моделях ламповых усилителей, но большого распространения не получили. Они так-же как и транзисторные требуют большого тока от источника питания и больших номиналов электролитических конденсаторов, в результате получаются неким гибридом между транзисторными и ламповыми агрегатами. Применяются такие лампы в основном для построения бестрансформаторных ламповых усилителей. Но фирмы ставя на отсутствие выходного трансформатора как основную цель получают кучу других проблем.

Обратная связь

Обратная связь (отрицательная) предназначена для коррекции нелинейности усилителей и получение от них объективно более высоких характеристик. То есть усилитель с обратной связью имеет шире полосу частот и меньшие нелинейные искажения, чем без оной. Но обратная связь улучшая объективные параметры усилителя имеет свои подводные камни. Она, как правило охватывает весь усилитель целиком, и корректирует его нелинейность тоже целиком, а искажения в каждом каскаде возникают сугубо свои и нелинеен каждый каскад по своему… Плюс отрицательная обратная связь имеет время реакции, которое тем длительнее, чем больше количество каскадов в усилителе. На быстрых пиках сигнала обратная связь не успевает срабатывать, что приводит к микросекундному входу усилителя в ограничение сигнала со 100% искажениями «клиппинг» которое в обычном режиме никак не проявляется, возникают так называемые «динамические искажения».

Из-за того, что транзисторные усилители изначально более нелинейны, чем ламповые и имеют по сравнении с ними большее количество каскадов, глубина обратной связи в них намного выше, чем в ламповых. Для транзисторного усилителя нормальной считается глубина обратной связи в 60 дБ, в то время как в ламповом она обычно не превышает 15 – 20 дБ. Чем больше глубина обратной связи, тем выше вмешательство в работу усилителя и тем больше уровень коррекции его первичной нелинейности. Аудиофилы довольно часто отключают обратную связь в своих ламповых аппаратах или делают ее минимальной. Да, при этом повышаются нелинейные искажения, сужается полоса частот и появляются высокие требования к качеству практически каждого элемента, входящего в ламповый усилитель. Но звук без обратной связи становится быстрым, атмосферным и воздушно легким. В транзисторном же аппарате отключить обратную связь практически невозможно, так как усилитель без нее не будет работать.

Количество и качество элементов в конструкции

Ламповый усилитель обычно собран из десятков элементов: ламп, резисторов, конденсаторов, и т.д. транзисторный же из сотен и тысяч. Здесь все просто – чем меньше элементов находятся на пути сигнала, тем меньшее они оказывают на этот сигнал влияние. Ламповые фирмы собирают усилители максимально тщательно подходя к подбору каждого входящего в него элемента. И этот подбор осуществляется не только и не столько по номиналам, а по влиянию этих элементов на звук. Например — в ламповые усилители стараются ставить углеродистые резисторы, так как они играют откровенно лучше металлокерамических, и металлоокисных хоть у них больше габариты, они подвержены температурной нестабильности и менее надежны.

В ламповых конструкциях повсеместно применяются бумажные и металлобумажные конденсаторы которые играют априори лучше электролитических, сотнями устанавливаемых в транзисторных аппаратах. В транзисторные усилители поставить бумажные конденсаторы просто невозможно, так как для них нужны номиналы конденсаторов в 10 – 1000 микрофарад. Электролитический конденсатор емкостью 100 микрофарад в транзисторном усилителе имеет размер фильтра от сигареты, а бумажный такого же номинала выглядит как пол литровая банка пива. И в транзисторный усилитель таких конденсаторов нужно 50 – 100 штук. Представьте теперь габариты и стоимость транзисторного усилителя с такими конденсаторами. В ламповый же усилитель из-за высокого напряжения питания и малого тока, достаточно поставить 1 – 2 таких конденсатора. В каскадах лампового усилителя протекают сверх малые (по сравнению с транзисторами) токи и для них требуются конденсаторы, имеющие в десятки раз меньшую емкость. Бумажные или пленочные конденсаторы, которые повсеместно устанавливаются в ламповых усилителях, как и лампы – элементы высоковольтные имеющие по сравнению с электролитическими того же размера — малую емкость. Они как бы созданы друг для друга.

Про разницу ламп и транзисторов как усилительных элементов. Здесь преимущества ламп не столь очевидны, скорее транзисторы как усилительные элементы работают не хуже, а даже лучше ламп. Они более надежны, у них выше КПД, они не разогреваются для опасных для людей температур. Но к звуку это имеет весьма посредственное отношение. На пути электронов в лампе встречаются только линейные материалы, это металл катода, сетки и анода. Анод иногда делают из графита, что — помня о том, что углеродистые (графитовые) резисторы играют лучше керамических и металлоокисных, дает вывод, что графитовый анод не хуже металлического. В транзисторах изначально применяют материал, который называется полупроводником: это редкоземельный германий, кремний или арсенид галлия. Полупроводник — это не металл, и этот комбинированный материал стоит на пути электронов, выходящих из эмиттера (катода) и направляющихся к коллектору (аноду). Полупроводник вносит в сигнал специфические, присущие только ему искажения, получившие жаргонное прозвище «транзисторными».

Многие радиолюбители делали эксперимент, строили практически одинаковые по архитектуре каскады, на транзисторе и лампе и сравнивали их звучание. Я ни от кого ни разу не слышал, чтобы транзисторный каскад звучал лучше.

Итог

Огромное количество фирм выпускает транзисторные и ламповые усилители. У транзисторных есть неоспоримое преимущество — они предельно надежны, повторяемы и менее материалозатратны на единицу выдаваемой колонкам мощности, а значит более выгодны в производстве. В основном из-за этих соображений мы видим засилье транзисторных усилителей в продаже и агрессивную рекламу по их продвижению. С ламповыми аппаратами сложнее — они имеют довольно специфический внешний вид, требуют аккуратного обращения и периодической (раз в 3 — 5 лет) замены ламп. Плюс работает всеобщее людское предубеждение против всего того, что было придумано и произведено в середине прошлого века. Но есть и факты: В самых лучших микрофонах студий звукозаписи уже более 50 лет применяются ламповые усилители, и 99 % продвинутых аудиофилов мира имеют в своих системах ламповые тракты. Особенно если в их системе присутствует проигрыватель виниловых дисков.

Автор: Виталий Аовокс

Вас может заинтересовать:

Комментарии к статьям на сайте временно отключены по причине огромного количества спама.

Источник

Как работают ламповые усилители, или Особенности теплого звука

Классы усиления — вполне логичный и понятный способ отличить одну типовую схему от другой. Однако, применительно к ламповой схемотехнике такого подхода оказалось недостаточно. В зависимости от типа, лампы способны работать в различных режимах, которые при этом одинаково применимы в усилителях разных классов. Этот факт кратно увеличивает количество возможных сочетаний, не говоря уже о том, что режимы работы ламп можно модифицировать, комбинировать и объединять. Столь глубоко в схемотехнику мы, конечно, погружаться не будем, но постараемся разобраться в базовых понятиях.

История

Радиолампы, как и другие электронные компоненты, имеют богатую историю, в ходе которой произошла заметная эволюция. Началось все в нулевых годах прошлого века, а закатом ламповой эры можно считать шестидесятые годы, когда свет увидела последняя фундаментальная разработка — миниатюрные радиолампы нувисторы, а транзисторы уже начали активно завоевывать рынок. Но из всей истории нас интересуют лишь ключевые этапы, когда были созданы основные типы радиоламп и разработаны основные схемы их включения.

Первой разновидностью радиоламп, разработанной для создания усилителей, были триоды. Цифра 3 слышится в названии не случайно — именно столько активных выводов имеет триод. Принцип работы триода предельно прост. Между анодом и катодом лампы последовательно включаются источник питания и первичная обмотка выходного трансформатора (ко вторичной обмотке которого подключается акустика). Полезный сигнал подается на сетку лампы. При подаче напряжения в схему усилителя между катодом и анодом протекает поток электронов, а расположенная между ними сетка модулирует этот поток соответственно изменениям уровня входящего сигнала.

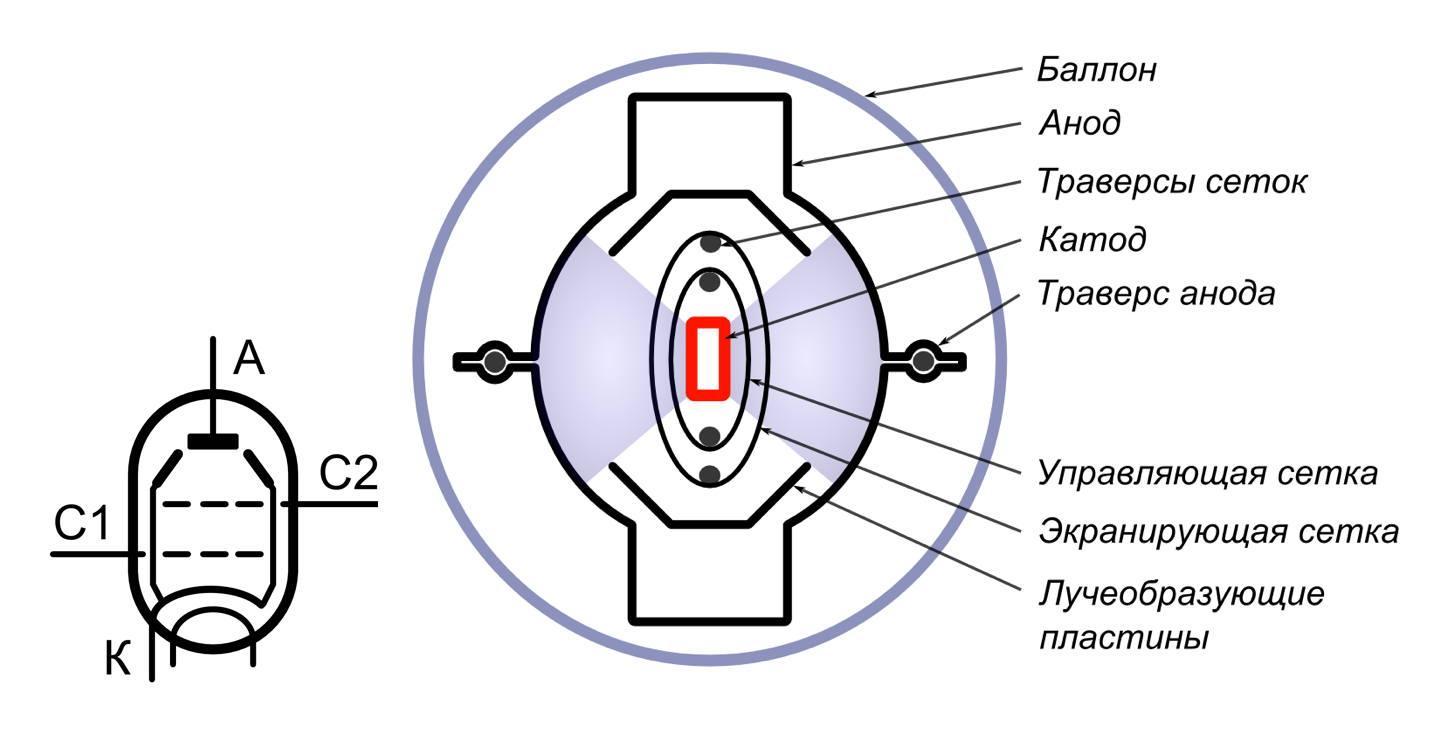

В ходе использования триодов в различных отраслях промышленности потребовалось улучшить их характеристики. Одной из таких характеристик была проходная емкость, величина которой ограничивала максимальную рабочую частоту лампы. В процессе решения этой проблемы появились тетроды — радиолампы, имеющие внутри не три, а четыре электрода. Четвертым стала экранирующая сетка, установленная между управляющей сеткой и анодом. Задачу повышения рабочей частоты это решало в полной мере, что вполне удовлетворило создателей технологии, разрабатывавших тетроды для того, чтобы радиостанции и радиоприемники работали в коротковолновом диапазоне, имеющим более высокие несущие частоты нежели средне- и длинноволновый.

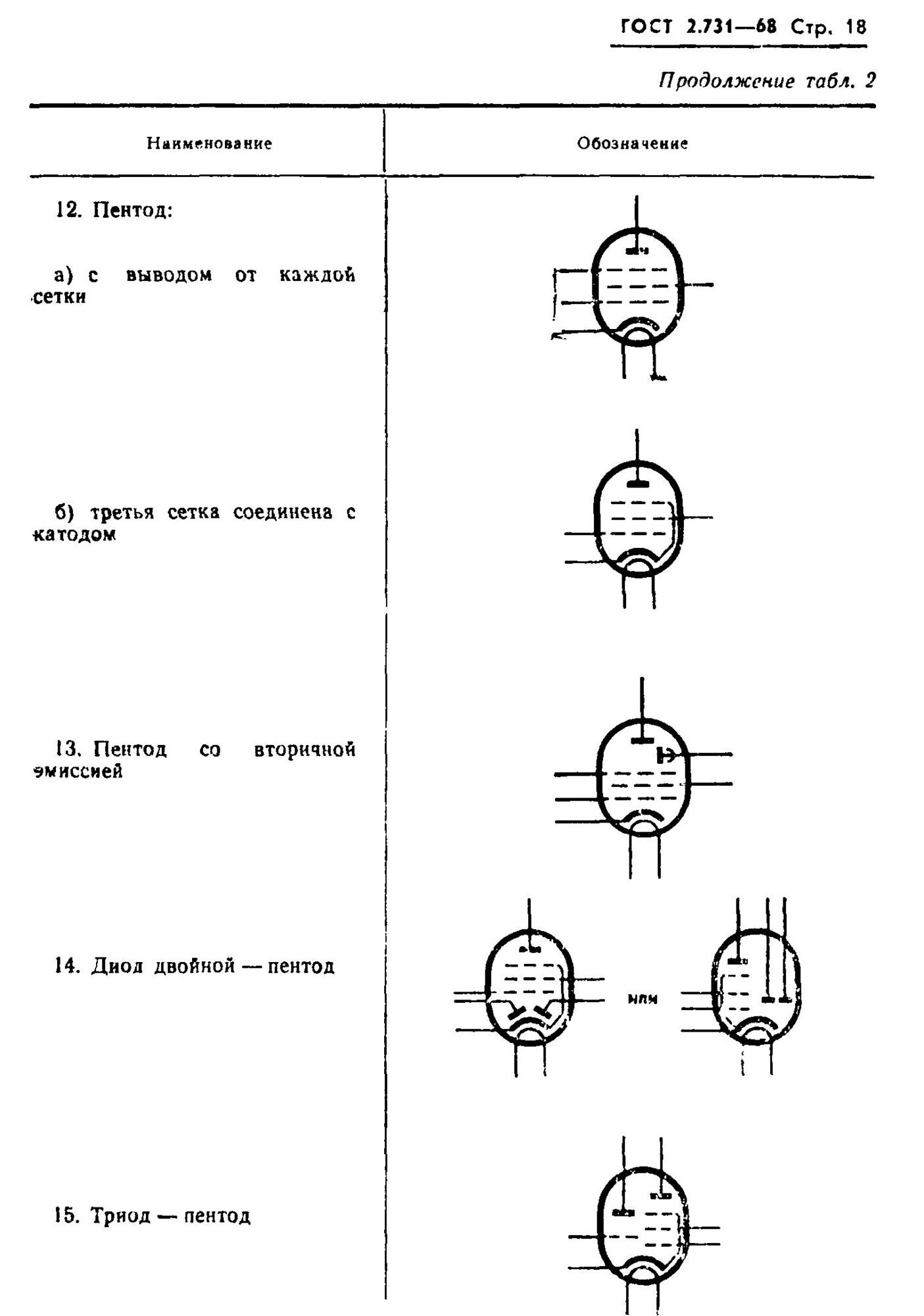

С точки зрения качества воспроизведения звука тетрод не превзошел триод принципиально, поэтому другая группа ученых, озадаченная вопросами воспроизведения звуковых частот, усовершенствовала тетрод, используя, по сути, тот же подход — просто добавив в конструкцию лампы еще одну дополнительную сетку, располагающуюся между экранирующей сеткой и анодом. Это было необходимо для того, чтобы подавить динатронный эффект — обратную эмиссию электронов от анода к экранирующей сетке. Подключение дополнительной сетки к катоду препятствовало этому процессу, делая выходную характеристику лампы более линейной и повышая выходную мощность. Так появился новый тип ламп: пентод.

Принцип работы

Все вышеупомянутые типы ламп в том или ином виде нашли применение в аудиотехнике. При этом пытливые умы аудиоинженеров постоянно искали пути наиболее эффективного их использования. Довольно быстро они пришли к выводу, что место включения экранирующей сетки пентода в схему усилителя — это инструмент, с помощью которого можно принципиально изменить режим его работы. При подключении сетки к катоду мы имеем классический пентодный режим, если же переключить сетку на анод — пентод начинает работать в режиме триода. Это позволяет объединить два типа усилителя в одном с возможностью смены режима с помощью простого переключателя.

Но и этим дело не ограничилось. В 1951 году американские инженеры Дэвид Хафлер и Харберт Керос предложили подключать сетку пентода совершенно иным способом: к промежуточным отводам первичной обмотки выходного трансформатора. Такое подключение является чем-то средним между чистым триодным и чистым пентодным включением, давая возможность комбинировать свойства обоих режимов.

Таким образом, с режимами ламп произошла та же история, что и с классами усиления, когда вслед за «чистыми» классами А и В появился комбинированный класс АВ, сочетающий сильные стороны двух предыдущих.

В том, что касается сочетания режимов работы ламп и классов усиления, они могут комбинироваться произвольным образом, что приводит к изрядной путанице и даже жарким спорам в рядах неофитов. Не добавляет ясности и тот факт, что разработчики ламповых усилителей в большинстве случаев указывают не класс усилителя, а принцип схемотехники: однотактный — SE (Single Ended) или двухтактный — PP (Push-Pull). В итоге, пентоды и тетроды нередко ассоциируют исключительно с классом АВ и двухтактной схемой в целом, а триод, напротив, считают синонимом класса А и сугубо однотактного включения. На самом же деле, ни что не препятствует переключить усилитель, работающий в классе А, в пентодный или ультралинейный режим, а на паре триодов можно собрать двухтактный усилитель, работающий в классе В или АВ.

Предпосылкой к неверным ассоциациям является частота использования тех или иных режимов в различных классах усиления. Триоды чаще используют в однотактных схемах и классе А. В свою очередь, пентоды и тетроды лучше подходят для работы в двухтактных схемах, хотя переключение их в триодный режим — реальная опция, встречающаяся на усилителях, работающих в классе АВ, и не имеющая ровным счетом никакого отношения к классу А.

Плюсы

Традиционный триодный режим работы лампы имеет как минимум одно значимое преимущество: способность работать без обратной связи. Пентодный режим имеет свои плюсы: большую линейность работы и возможность достигать более высокой мощности. Ультралинейный режим дает возможность отказаться от общей обратной связи и при этом сохранить мощность, близкую к пентодному включению. При этом триод при прочих равных обходит оба варианта по уровню собственного шума лампы.

Минусы

Слабые места одних режимов ламп вполне закономерно можно обнаружить там, где проявляются сильные места других. Триодный режим имеет меньший КПД и меньшую линейность, хуже переносит динамические нагрузки. Пентодный и ультралинейный режимы проигрывают по уровню шумов, к тому же на практике оказываются более зависимы от качества выходных трансформаторов. Пентодный усилитель невозможен без общей обратной связи, и она может понадобиться в некоторых вариантах ультралинейного режима.

Особенности

С точки зрения качества и характера звучания каждый тип ламп и каждый режим включения имеет свои особенности, настолько очевидные на слух, что даже ультралинейный режим, по факту, не стал золотой серединой. Триоды в чистом виде и триодное включение пентодов обеспечивают наиболее чистый и объемный звук до тех пор, пока дело не дойдет до энергичной музыки с быстрыми и значительными по амплитуде перепадами громкости. Иными словами — для спокойного джаза триоды подходят куда лучше, чем для прослушивания рока.

Пентодный и ультралинейный режимы, напротив, больше подходят для энергичной музыки, но в ряде случаев звучат недостаточно чисто, точно и детально. Особенно часто эти претензии относятся к пентодному режиму, а в целом характер звучания и пентодного, и ультралинейного режимов нередко сравнивают с транзисторными усилителями.

Практика

Ламповая схемотехника — дело тонкое, поэтому большинство производителей упражняются в совершенствовании какого-то одного сочетания режима работы ламп и класса усиления. Стремление разработчиков получать идеальный (согласно их представлениям) звук и следующий за этим отказ от любых альтернативных способов включения ламп вполне понятны, но при поиске испытуемого наша задача состояла как раз в обратном: иметь возможность сравнить один и тот же набор ламп как минимум в двух вариантах включения.

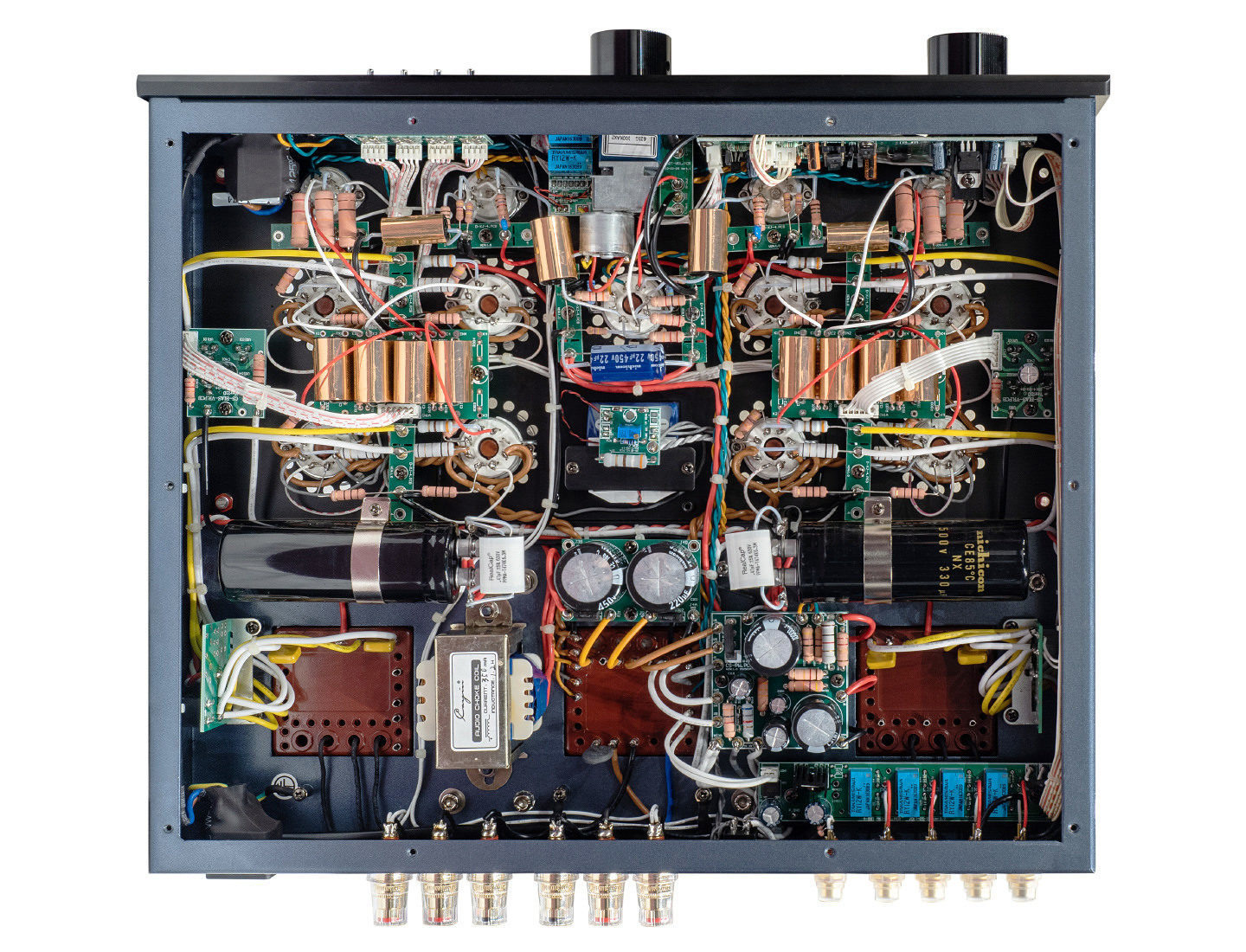

Это существенно сократило выбор кандидатов, однако, подходящий вариант был найден. Им стал Cayin CS-100A — аппарат, буквально созданный для разного рода экспериментов. Его конструкция допускает использование выходных ламп двух типов: тетродов KT88 и пентодов EL34. При этом есть возможность выбора между триодным и ультралинейным режимом с выходной мощностью 50 или 80 Вт на канал, соответственно. При этом схемотехника усилителя в обоих случаях двухтактная, и работает он в классе АВ.

Кроме прочего, Cayin CS-100A является хорошим примером современной реализации традиционного лампового усилителя. Он имеет классическую компоновку со съемной решеткой закрывающей лампы, несет на борту выходные трансформаторы солидных размеров, обеспечивающие не только достаточную мощность, но и широкий диапазон воспроизводимых частот. Комплектующие соответствуют современным требованиям качества: в усилителе применяются угольные резисторы, аудиофильские конденсаторы, тороидальный трансформатор питания и проводка серебряным кабелем. Монтаж при этом реализован навесным способом — так же, как это делали более полувека назад. Это является не столько данью истории, сколько способом сокращения путей сигнала. В целом, Cayin CS-100A — это аппарат, в полной мере попадающий под определение лампового High End.

Когда речь идет о High End-компонентах, особенно ламповых, не всегда удается четко провести грань между «усилитель не справился» и «так и было задумано». В конце концов, аудиоинженер в мире High End — это тоже в некотором роде художник и он имеет право на свое собственное представление о том, как должна звучать система. Избежать такого рода недоразумений помогло использование в процессе тестирования двух пар акустических систем, обладающих принципиально разными характеристиками. Специфические признаки недостатка мощности и роста искажений можно было заметить на тяжелой нагрузке и на громкости выше средней, что в общем соответствует заявленным характеристикам. С крупными полочниками или напольниками средних размеров со столь же среднестатистическими параметрами мощности, импеданса и чувствительности Cayin CS-100A вполне справится.

В триодном режиме усилитель выдает красивое, тембрально насыщенное звучание с богатым верхним и средним басом. Лучше всего звучала спокойная медленная музыка, вокал, аудиофильский джаз, камерная классика малых составов. Вполне можно было получить удовольствие от ранних Beatles и Led Zeppelin. При этом попытки послушать современный рок и металл не увенчались успехом. Звучание гитар было очень густое, тягучее, округлое и не особенно агрессивное. Самый злющий металл подавался так, словно его записывали в начале семидесятых.

Переключение в ультралинейный режим производится одним нажатием кнопки и меняет картину полностью: рок, металл, танцевальная электроника сбрасывают налет винтажности и начинают звучать не менее энергично, чем на транзисторных усилителях, работающих в классе АВ. В характере остается некоторая теплота и приятная округлость басовых нот, но в весьма умеренных количествах. На медленной музыке и малых составах ультралинейный режим не столь красив и выразителен, как триодный, музыка подается более спокойно и ровно.

Выводы

Каждый режим работы лампы в усилителе имеет свои плюсы и минусы, которые дают хорошо различимые на слух отличия в звучании. Учитывая, что ламповая техника — это всегда техника с характером, выбор усилителя, работающего в том или ином режиме (или переключение режимов на самом усилителе), является инструментом пользователя, позволяющим подобрать усилитель согласно индивидуальным предпочтениям.

Статья подготовлена при поддержке компании «Аудиомания», тестирование усилителей проходило в залах прослушивания салона.

Другие полезные материалы в разделе «Мир Hi-Fi» на сайте «Аудиомании» и Youtube-канале компании:

Источник