Планарная акустика для новичков: конструкция, плюсы и минусы

После выхода цикла об устройстве акустики и ее типах стало ясно, что о некоторых конструкциях стоит рассказать поподробнее. И начнем мы с планарной (ленточной) акустики. Хотя бы уже потому, что по частоте использования она стоит на втором месте после динамического драйвера. Преимуществ же у нее немало, и доля планаров на рынке, судя по всему, в ближайшее время будет увеличиваться.

Как это работает

На первый взгляд, мотивация для разработки планарной акустики похожа на желание создать плоский телевизор. Но это совсем не так. Хотя бы потому, что планарная акустика появилась гораздо раньше. К тому же вешать эти колонки на стену в подавляющем большинстве случаев крайне нежелательно.

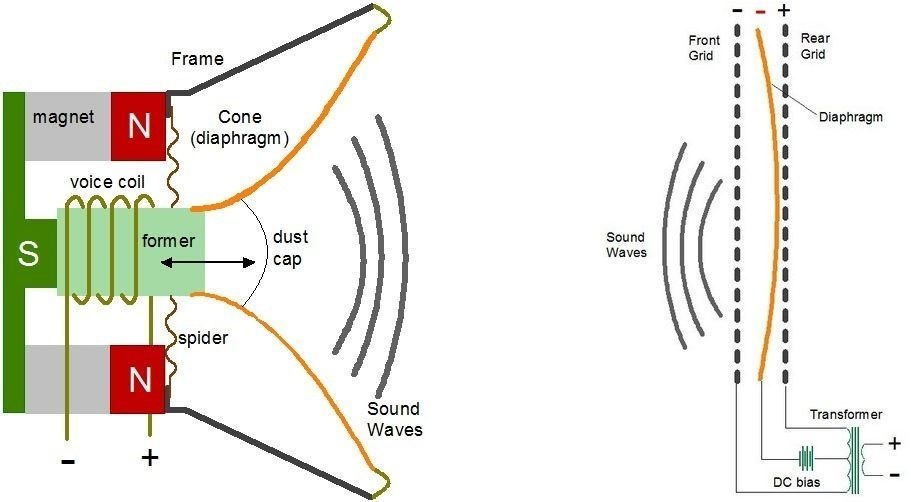

Принцип же работы планарной акустики предельно прост. Источником звука является пленка, колеблющаяся в электрическом или магнитном (в общем случае — электромагнитном) поле. Если применяется электростатический принцип — это пленка с электрическим зарядом. Второй, более простой и перспективный вариант — тоже пленка, на поверхности которой размещен проводник с током, а сама она находится в поле постоянных магнитов.

Планар vs динамик

Самое главное — источником звуковых колебаний является именно тонкая пленка (еще ее называют мембрана или диафрагма). Если мы вспомним известный всем динамик, то в нем сразу видны недостатки, следующие из самого принципа его работы. В динамике используется катушка с током, размещенная в цилиндрическом магнитном зазоре. Вся излучающая поверхность приводится в движение этой катушкой.

То есть сила переменного направления в локальной области прикладывается к довольно большому диффузору. Следовательно, этот диффузор должен иметь достаточную жесткость чтобы двигаться как можно более плоскопараллельно, в идеале — в так называемом, поршневом режиме. Иначе в результате деформаций одни части поверхности отстают от других по фазе. Отсюда — специфические искажения, растущие при уменьшении жесткости.

Но увеличение жесткости приводит к увеличению веса, что поднимает инертность подвижной системы и снова-таки приводит к искажениям. Такой вот замкнутый круг. Кроме того, диффузор динамика, как правило, имеет, как минимум, два подвеса, характеристики которых — их жесткость и упругость — также влияют на качество звука. Поверьте, не в лучшую сторону!

Планарная технология напрочь лишена этих проблем. Практически невесомая пленка, колеблющаяся в магнитном поле излучает звук со всей своей поверхности. И самое важное: движущая сила равномерно прикладывается ко всей поверхности пленки. Диафрагме в этом случае совсем не надо быть жесткой, даже наоборот.

Результат — минимальная, исчезающее малая инертность подвижной системы и минимальное влияние подвеса на ее перемещение — кстати, как раз плоскопараллельное. Уровни коэффициента нелинейных искажений, на которые способны планарные системы, для динамика практически недостижимы. И если с динамиками можно говорить, что львиную долю искажений в системе акустика/усилитель вносит именно акустика, то планары способны поменять эту ситуацию.

Планар: вопросы и особенности

Однако и у планаров есть свои недостатки. Прежде всего, это относительно большая площадь поверхности излучения при мощности, сопоставимой с аналогичным динамическим драйвером. То есть планары, при прочих равных, имеют большую площадь, чем традиционные динамики.

Эта особенность практически не совместима со стремлением к священному Граалю акустических систем — эмуляции точечного источника звука. Так что позиционирование источников звука — как в классическом стерео, так и в иммерсивных вариантах — у планаров, как правило, хуже.

В планарной технологии выпускаются как широкополосные системы (для них она просто создана), так и узкополосные драйверы — в частности, твитеры. В пищалках возможности планаров проявляются особенно ярко. Им свойственна плоская АЧХ, способная уходить в область ультразвука намного выше, чем традиционный динамический драйвер (в данном случае, купольный твитер).

Кроме того, в планарной акустике есть специфические моменты, тормозящие ее распространение. В случае с электростатами — это необходимость применения специализированных блоков питания, дорогостоящих и весьма прожорливых.

Проблемная зона технологии магнито-планаров — это те самые проводники, которые полагается размещать на поверхности пленки, работающей в магнитном поле. На первый взгляд, токопроводящей можно было бы сделать саму пленку. Но тогда она получается слишком уж тонкой и слишком длинной, так что ее лучше делать гофрированной. Правда, это уже будет не совсем планар.

Проводники для пленки, как правило, реализуются в двух вариантах. Первый, более дешевый и применимый для более низких частот — это когда медная проволока прошивается сквозь пленку либо крепится на ней с помощью клея. Недостатки — неравномерность, немонолитность и повышенный вес.

Лучшие результаты дает вариант с токопроводящей фольгой (чаще всего алюминиевой, реже — медной), которая может быть нанесена на пленку, например, с применением температурной адгезии — или также с использованием клея.

Здесь появляется другая проблема. Соединение пленка/проводник подвергается серьезным температурным и механическим нагрузкам, и требования к самой пленке и к соединению очень высоки.

Аудиофилы старшего поколения, возможно, помнят советские колонки 25 АС Амфитон, в которых устанавливались изодинамические пищалки 10 ГИ-1. Эта акустика действительно неплохо звучала в верхнем частотном диапазоне. Но увы, через некоторое время, особенно после небольшого сеанса повышенной громкости, системы на высоких частотах начинали хрипеть, затихали и полностью прекращали работать.

Когда такую пищалку рассмотрели подробнее, оказалось, что медные токопроводящие вертикальные проводники просто отклеивались от лавсановой пленки, растягивались и болтались отдельно.

Эта проблема преследовала разработчиков по обе стороны океана до тех пор, пока в восьмидесятых годах прошлого века не начали применять более прогрессивные технологии. О которых, впрочем, изготовители и по сей день не стремятся рассказывать подробно — как-никак, ноу-хау.

Например, известный бренд планарной акустики Magnepan использует фольгу, соединенную с майларовой пленкой посредством спекания при повышенной температуре. Технология проверена временем — акустика бренда сорокалетней давности (при бережном отношении) работает по-прежнему стабильно, и владельцы нечасто готовы расстаться с ней.

Примером могут служить Magneplanar MG-II, производившиеся с 1980 по 1999 год, даже ранних выпусков. Они полностью работоспособны и по сей день.

Еще одна проблемная зона планарной акустики — чаще всего она применяется в режиме диполя. Это послужило причиной тому, что планарные наушники, как правило, конструируются в варианте отрытого типа. И чаще всего это модели референсного класса, с отменным качеством звучания.

В случае с полноразмерной планарной колонкой, как правило, перед нами система в виде плоского щита. Кстати, как раз системы Wisdom Audio LS4i на картинке выше — одно из редких исключений. Обычно в ленточной системе акустическое оформление — бокс, коробка, кабинет — отсутствует как таковое. Планар звучит свободно и чисто. Он излучает звук как с фронтальной, так и с тыловой поверхности — причем практически одинаково.

Для кого-то это может оказаться минусом, но серьезнейший плюс в этом случае — специфическая пространственность звука. Планарная акустика может потребовать гораздо большего внимания к размещению колонок, чем обычный вариант. На самом деле, это не так уж плохо. Например, появляется возможность «поиграть» с расстоянием до задней стенки комнаты, которое в определенной степени позволяет регулировать характер воспроизведения низких частот.

Кстати, именно низкочастотный диапазон является наиболее проблемной зоной чисто планарных систем. В частности, многими отмечается, что он «малоактивный, хотя и быстрый». Поэтому во многих случаях вместе с планарной акустикой (гораздо чаще — в электростатических моделях) применяют сабвуферы, обеспечивающие мощное, сбалансированное звучание, расширенное в область низких частот.

Да здравствует планар!

Несмотря на указанные проблемы, планар не является сосредоточением неприятностей. Не хотелось бы оставлять такое впечатление. Тем более что точность и качество звучания планарной акустики не может оставить равнодушным.

Не исключено, что, однажды услышав планар, вы уже не сможете использовать что-то другое — бывало и так. Как известно, многие обладатели планаров утверждают, что колонки с динамиками — это чистая профанация. Что ж, дело вкуса!

Источник

Твитер — купольный или ленточный? Плюсы и минусы этих решений

К середине XX века кино (на тот момент – уже звуковое) начинает постепенно становиться стереофоническим и даже многоканальным. Активное участие в этом процессе принимал в том числе и разработчик Уильям Хейт. Затем его внимание переключилось на домашние акустические системы: в 1962 году он выпускает первые в мире колонки с мягкими купольными твитерами, на которые 27 июня 1967 года получает патент США за номером 3328537. Сейчас подобную конструкцию можно встретить… везде!

В 1933 году в гёттингенском университете имени Георга-Августа защитил кандидатскую диссертацию по молекулярной спектроскопии некто Оскар Хейл. Помимо работы над такими глобальными темами, как радиолокация и полупроводниковая схемотехника, он также известен как изобретатель электроакустического преобразователя (Air Motion Transformer) или излучателя Хейла. Первый случай его практического использования опять же зарегистрирован в США, в 1972 году, в колонках ElectroStaticSound, разработанных еще одним небезызвестным персонажем, Нельсоном Пассом. А один из самых активных приверженцев этих излучателей сейчас – немецкая компания ELAC. Любопытно, что в линейке этого производителя есть колонки как с традиционными купольными твитерами, так и с более экзотическими AMT. Так в чём же разница?

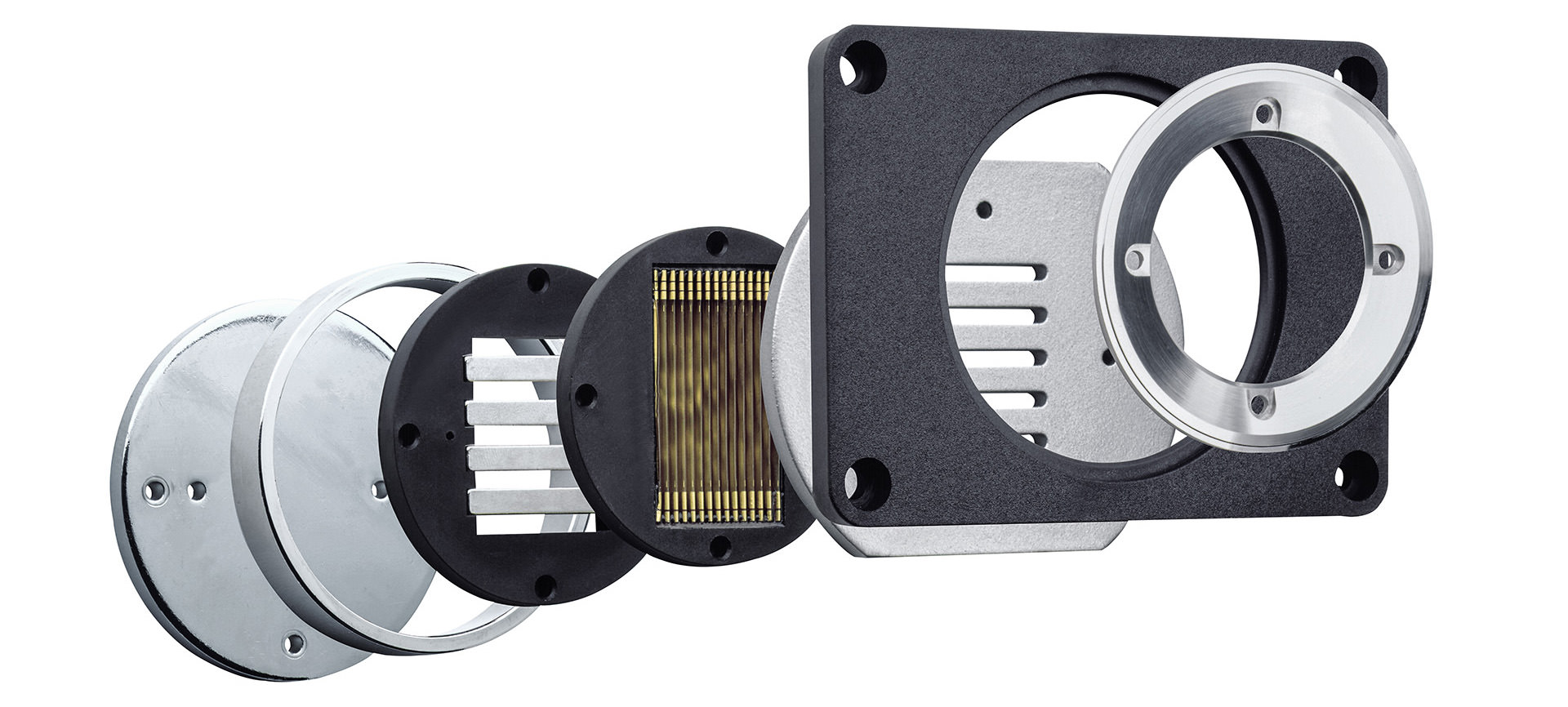

Первый купольный ВЧ-динамик в ассортименте ELAC появился в 1989 году, назывался он HT25 и представлял собой своего рода отштампованный из металлического (алюминий/магний/марганец) сплава «стакан», где выпуклое днище было собственно говоря куполом, а стенки — каркасом звуковой катушки. А четыре года спустя, после поглощения берлинского производителя колонок A.R.E.S., был выпущен и первый излучатель Хейла под маркой ELAC, легендарный теперь уже JET-твитер.

Три самых важных параметра купольного твитера – это его малая масса, высокая жесткость и хорошее демпфирование (то есть отсутствие собственных резонансов). Попытки совместить эти свойства в рамках одного изделия напоминают анекдот про работу, которую следует выполнить одновременно быстро, хорошо и дёшево. Очевидно, что самые жёсткие купола – металлические, но они же и самые «звонкие», то есть наименее задемпфированные. Мягкие купола имеют гораздо менее выраженные собственные резонансы, но по причине их гибкости страдает и верхняя граница АЧХ.

Очевидный плюс купольного ВЧ-динамика — это его повсеместная распространенность и как следствие — высокая технологичность производства и относительно низкая (если не используются экзотические материалы вроде бериллия и алмаза) стоимость. Грубо говоря, и разработчику и производителю с куполом все предельно ясно, примерно как с кинескопным телевизором на заре плазмы и ЖК. Да, плоские панели уже на тот момент были очевидно более перспективными, но качество их изображения еще хромало, а из кинескопа уже выжали все возможное и невозможное.

А что же с Хейлом, вернее – с его излучателем? Классический ленточный излучатель в виде металлизированной ленты или просто фольги обладает очень низким сопротивлением и требует согласующего трансформатора для совместной работы с усилителем. Если вместо полной металлизации наносить на пленку токопроводящую дорожку в виде меандра, то сопротивление вырастает до разумных значений. Такой излучатель называется изодинамическим. Наконец, если его сложить гармошкой, то при равных внешних габаритах существенно вырастет площадь излучения, но уменьшится хрупкость, за счет многочисленных ребер жесткости. Добавьте сюда стержневые магниты и получится АМТ.

Недостатков у такого излучателя пожалуй что два. Первый – относительно высокая сложность и, как следствие, стоимость производства: ведь используется большая доля ручного труда квалифицированных сборщиков. Второй – высокая детальность звучания вкупе с низким процентом собственных искажений и призвуков, что предъявляет повышенные требования как к качеству остального тракта, так и к качеству записей.

Объективно говоря, эти выводы можно сделать даже глядя на ассортимент ELAC и сравнивания конструктив серий акустических систем с их стоимостью. Модели от бюджетного до среднего класса оснащены купольными твитерами, а от среднего и до абсолютного high end – излучателями Хейла. Впрочем, ожидать иного решения от немецкой компании с почти столетним опытом в этой области было бы, по меньшей мере, наивно!

Источник